С середины 1990-х годов белорусская оппозиция существовала почти исключительно за счет внешнего финансирования из США и Европы. Внутренние источники были практически недоступны — партийные взносы не покрывали расходы, население и бизнес не финансировали политические инициативы, а общественные проекты получали поддержку крайне редко.

На этой почве вокруг грантов сформировался целый бизнес, полностью контролируемый белорусскими спецслужбами и властью. Вся иностранная помощь проходила через государственные структуры. Известны случаи, когда частные инвесторы, желавшие, например, профинансировать реконструкцию синагоги, отказывались от этого, поскольку средства не шли напрямую на проект, а сначала попадали на счет Министерства культуры. Оно же решало, выделять деньги или нет, и могло направить их на иные цели.

Белорусские власти даже поощряли приток внешних средств, поскольку это позволяло контролировать финансовые потоки, идущие в гражданское общество и оппозицию. За почти 30 лет сложился специфический конгломерат, включающий западных доноров, посредников-распределителей и конечных получателей.

В Беларуси фактически сформировались новые профессии — «лидер оппозиции», «общественный активист», «урбанист», доходы которых напрямую зависели от западных доноров. Вместо реальной борьбы за поддержку граждан, не имея ни электоральной базы, ни широкой узнаваемости, оппозиционные лидеры все чаще стремились к легитимации в кабинетах западных политиков и фондов. Политическая активность для некоторых превратилась в источник стабильного дохода, особенно в периоды выборов и политических кампаний.

Из-за запрета деятельности многих зарубежных фондов в Беларуси их офисы переместились в соседние страны, главным образом в Вильнюс и Киев. Одновременно возникали фиктивные оппозиционные организации за рубежом, через которые средства обналичивались и нелегально ввозились обратно в Беларусь, где фактически оказывались под контролем властей.

В августе 2011 года гомельский экологический активист Сергей Гаврилин опубликовал «Дневник источника», в котором признался, что был платным осведомителем белорусского КГБ. В книге он подробно описал, как работала схема финансирования оппозиции через зарубежные фонды и на что можно было тратить полученные деньги. Задача КГБ заключалась в контроле финансовых потоков из-за границы, чтобы средства не доходили до реальных активистов, способных использовать их на реальные проекты. Часть этих денег оседала в карманах оппозиционных лидеров, а небольшие суммы направлялись на имитационные инициативы, не оказывавшие никакого влияния. Власти также создавали подставные организации, чтобы получать финансирование от западных фондов в своих интересах.

Доноры выделяли средства, основными бенефициарами которых становились посреднические структуры, находящиеся на вершине этой «пирамиды». Большая часть денег оседала у них. Ниже располагались медиа, блогеры, аналитические центры и НКО, которые обслуживали интересы узкого круга. Возникла система зависимости, разрушить которую достаточно сложно и болезненно для всех участников системы.

В 2018 году аналитики Алексей Пикулик из Беларуси и Софи Бедфорд из Швеции опубликовали исследование под названием “Парадокс помощи: укрепление белорусской недемократии посредством продвижения демократии”. Авторы пришли к выводу, что западные средства, выделенные на поддержку демократических процессов, не способствовали демократизации, а использовались для иных целей. Доноры нуждаются в оппозиции не меньше, чем оппозиция нуждается в них. Проще было оправдывать продление программ по продвижению демократии, чем признавать их неэффективность и закрывать, даже когда становилось очевидно, что поддержка не приносит желаемых результатов, и таким образом у бенефициаров развилась «грантомания».

На протяжении десятилетий структура американской, европейской и в некоторых случаях российской помощи, как это имело место в финансировании Объединенной гражданской партии, способствовала созданию класса людей, заинтересованных в сохранении статус-кво «борца с режимом», чем в реальных изменениях. В результате возникла парадоксальная ситуация: получатели финансовой помощи не имеют стимулов к изменениям, и с каждым усилением репрессий в Беларуси объем финансирования только увеличивается.

Оппозиционные группы и структуры гражданского общества в Беларуси превратились в замкнутую экосистему с четко разделенными функциями и иерархией. Кандидаты участвуют в выборах, негосударственные СМИ предоставляют им платформы для высказываний, наблюдатели за выборами фиксируют нарушения, активисты подвергаются репрессиям, правозащитные организации оказывают юридическую и финансовую помощь, молодежные группы мобилизуют студентов для активизации процесса, а аналитические и «мозговые» центры занимаются общественной экспертизой политических, социальных и экономических событий. Все эти процессы активно развиваются, но измеримые результаты либо минимальны, либо отрицательны.

Основные участники этой системы теряют мотивацию к реальным изменениям, так как гарантированные гранты покрывают все их базовые потребности и существенно превышают среднюю зарплату в стране.

В период изоляции и санкций оппозиция является единственным политическим партнером Запада в Беларуси. Однако в периоды коротких «оттепелей», как, например, с 2015 по начало 2020 года, западные правительства придавали гораздо большее значение диалогу с Лукашенко, что приводило к значительному сокращению ресурсов, выделяемых оппозиции. В этой цепочке были исключения, касающиеся медиаресурсов, существовавших за границей. Тогда власти требовали от других стран, таких как Польша, закрывать оппозиционные медиа или искали другие способы воздействия.

Оппозиционные группы зачастую были заинтересованы в сохранении контроля над финансовыми потоками, не желая действительно бороться за власть в стране. В результате возникла своего рода «гетто», где оппозиция разрешена, но только на условиях, установленных авторитарным государством. Своими действиями сторонники демократии, по сути, способствовали укреплению статус-кво, а значит, и укреплению авторитарного государства. Гегемония властей в свою очередь способствовала маргинализации оппозиции и расширению влияния самого режима.

Деньги на ветер

Буквально «золотые годы» наступили для некоторых организаций и граждан с середины 2020 года. В то время как Кремль предоставил Лукашенко 1,5 миллиарда долларов для укрепления лояльности среди чиновников и правоохранительных органов, западные страны спешили выразить поддержку народу Беларуси, выделив значительно меньшие суммы для помощи гражданскому обществу.

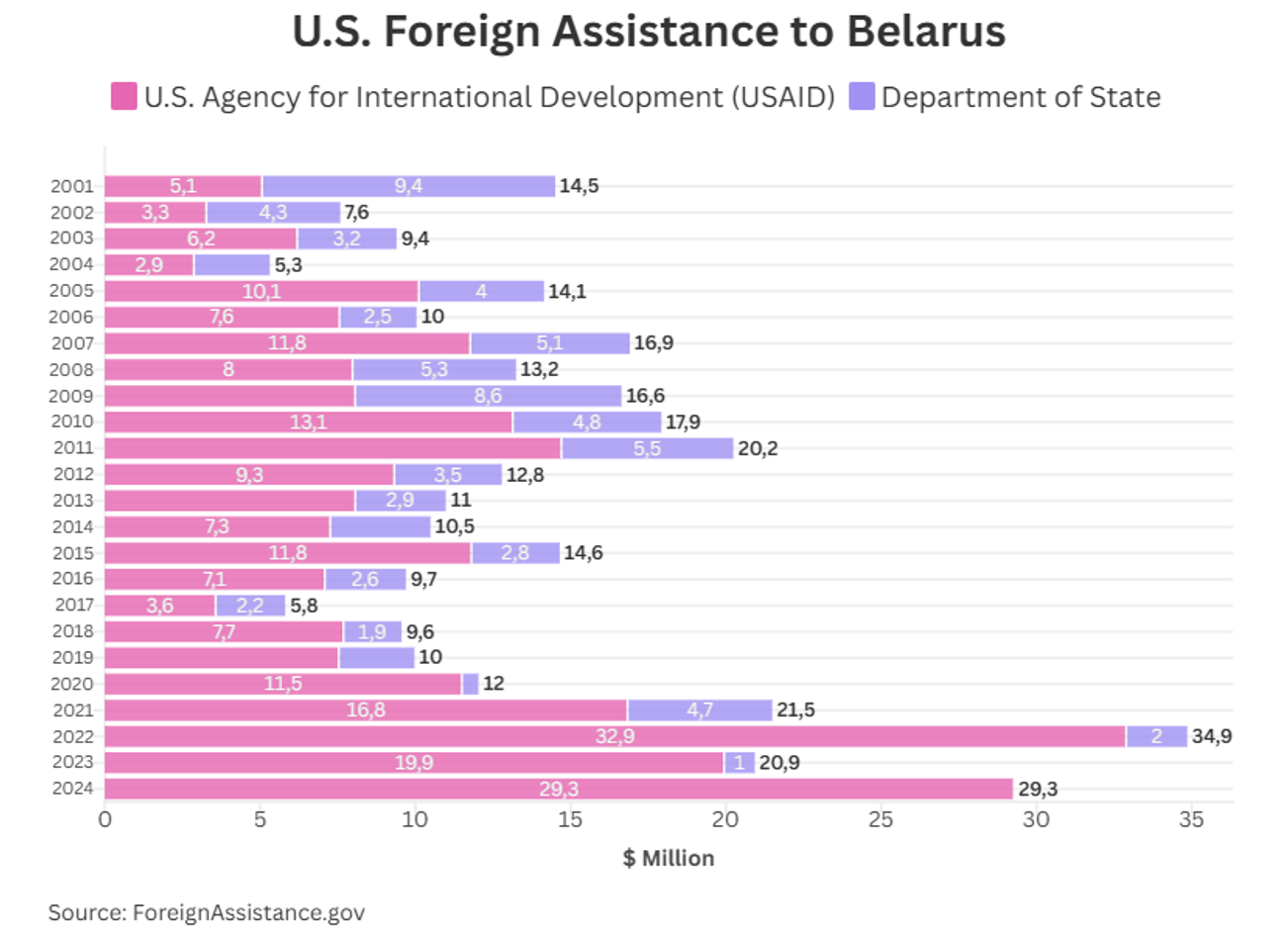

С 2001 по 2024 годы США через USAID и Госдепартамент предоставили Беларуси 348,4 миллиона долларов на различные программы, направленные на развитие гражданского общества, поддержку медиа и другие инициативы.

С 2020 года Европейская комиссия выделила 170 миллионов евро на борьбу с репрессиями в Беларуси. Распределение этой помощи осуществлялось при посредничестве «Офиса Тихановской», обсуждение происходило кулуарно, без участия гражданского общества. Предоставленные средства были направлены в основном небольшой группе людей, которые не участвовали в политической активности в 2020 году, не рисковали своей жизнью, свободой или имуществом, но стали основными получателями западной финансовой помощи.

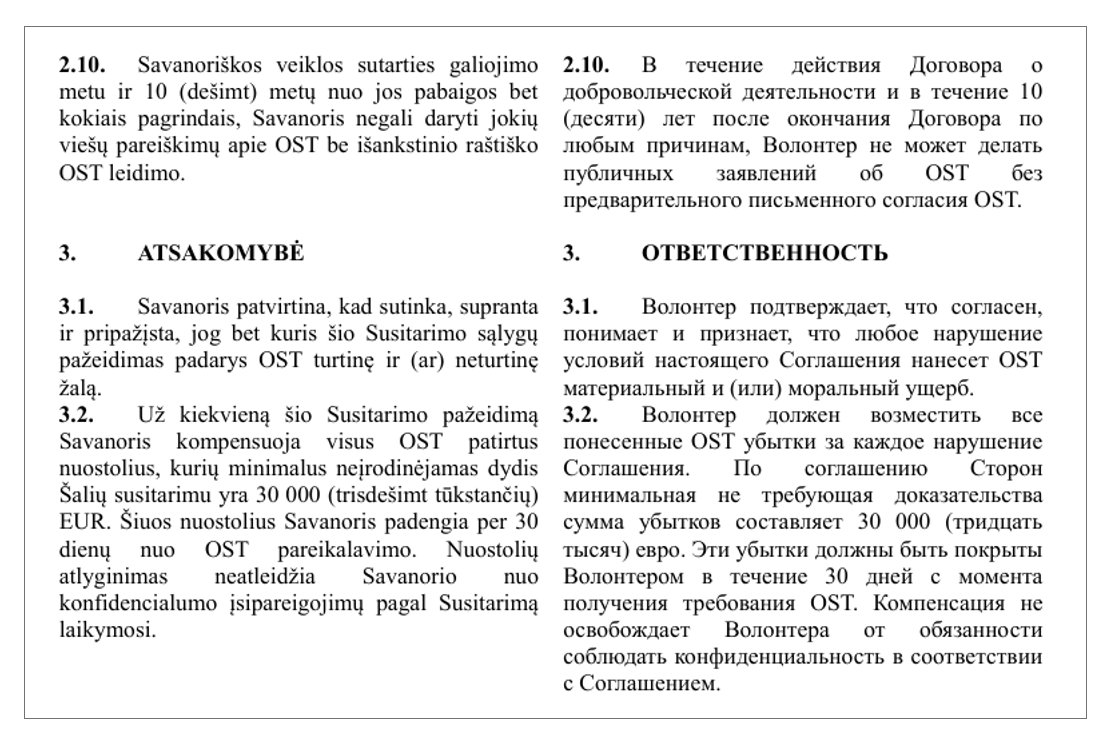

Сформировался механизм политической, административной и финансовой зависимости ряда НКО, неправительственных СМИ от одной политической группы, представляющей лишь узкий сегмент демократического движения. Некоторые журналисты, блогеры и активисты были вынуждены подписывать соглашение о конфиденциальности с литовской организацией Office of Sviatlana Tsikhanouskaya, VšI, которое запрещает делать публичные заявления о деятельности офиса в течение 10 лет. Оказавшись в трудной жизненной ситуации за границей, многие не имели иного выбора, кроме как подписать эти условия, что фактически превращалось в соглашение о рабстве. Нарушителям грозит штраф в размере 30 тысяч евро.

Главной слабостью оппозиции, независимых медиа и гражданского общества в Беларуси остается их зависимость от внешнего финансирования. Внутренних источников поддержки, особенно со стороны населения страны, практически нет. Это порождает замкнутую систему, в которой получатели внешней помощи зависят от международных доноров, чьи интересы часто сводятся не столько к демократизации, сколько к освоению бюджетов. В итоге значительная часть средств уходит на деятельность посреднических организаций, не имеющих реального влияния на ситуацию в стране.

Подобная практика в прошлом не только не ослабила авторитарный режим в Беларуси, но и способствовала его укреплению. Западные фонды финансировали организации и граждан, не участвующих в политических и гражданских кампаниях на территории Беларуси, не имеющих поддержки или узнаваемости внутри страны.

В организациях, поддерживаемых Офисом Тихановской и её советниками, а также получавших финансирование от западных фондов, были внедерены агенты спецслужб, которые собирали информацию об активистах, многие из которых впоследствии были арестованы или вынуждены покинуть страну. Так, например, случилось с проектом «Черная книга Беларуси», который собирал данные о судьях, правоохранителях и чиновниках, причастных к репрессиям. Сходная ситуация произошла и с проектом план «Перамога», активность которого сводилась к регулярным призывам записываться в анонимный бот. Последний громкий случай утечки данных произошел 5 февраля 2025 года с проектом «Белорусский гаюн», который с февраля 2022 года публиковал информацию о военной активности на территории Беларуси и был обвинен в распространении дезинформации. Руководитель проекта утверждал, что их база информаторов насчитывает 30 000 человек, однако это вызывает такие же сомнения, как и утверждения о 200 тысячах участников плана «Перамога». Граждане, которые отправляли реальные данные в бот проекта «Гаюн» с самого начала, подвергались арестам, а проект был закрыт после громкой утечки. В 2022–2023 годах «Белорусский Гаюн» получил 600 тысяч евро на свою деятельность.

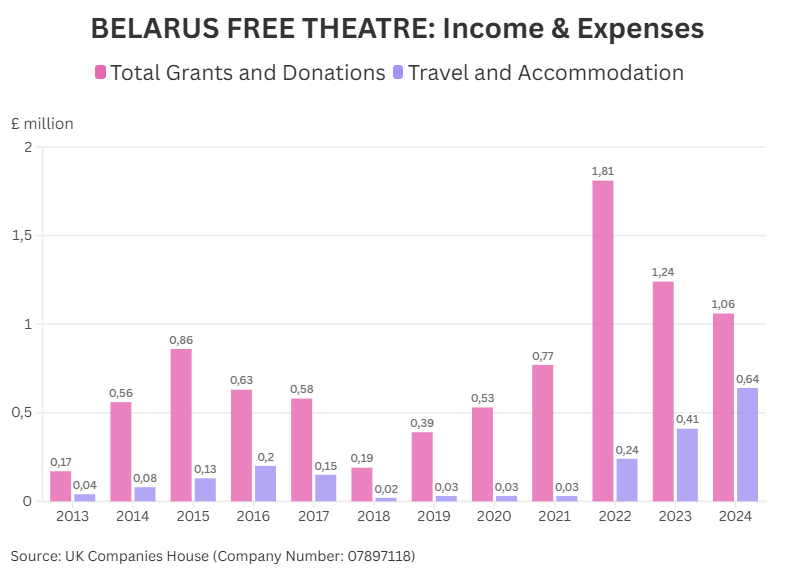

Среди многолетних получателей грантов особняком стоит базирующаяся в Лондоне организация Belarus Free Theatre. Театр был основан в Минске в 2005 году, но после политических репрессий и запрета на деятельность в Беларуси коллектив переехал в эмиграцию, где продолжает свою работу. По состоянию на последний отчетный период в организации числилось 11 сотрудников, однако театр не имеет свой собственной площадки и регулярных постановок. В период с 2013 по 2024 гг. Belarus Free Theatre получил 8,8 млн фунтов от различных фондов и «анонимных доноров», из которых почти 2 млн фунтов были потрачены на путешествия и размещение. После 2020 года финансовая помощь значительно увеличилась. Возможно, такие доноры считают, что такие гранты оправданы с точки зрения поддержки культурных проектов и распространения информации о репрессиях. Однако в реальности борьба с режимом Лукашенко превратилась в незаметную для большинства жителей Беларуси театральную постановку, где политические вопросы отошли на второй план. Предоставление грантов без видимого результата ставит под сомнение эффективность таких вложений, которые размывают помощь и не оказывают влияния на политические изменения в Беларуси.

Гранты на ветер

В сентябре 2001 года ныне политический заключенный Александр Федута в интервью «Белгазете» заявил: «Я вовсе не считаю, что вся действующая белорусская оппозиция должна уйти. Но верхушка должна уйти немедленно. Прожиратели грантов не способны организовать революцию. В похрюкивании пингвина нам никогда не услышать грома бури».

С тех пор почти ничего не изменилось. Те же граждане продолжают осваивать щедрые ресурсы помощи, а в некоторых случаях их просто сменили дети.

В американской и европейской внешней помощи Беларуси отсутствует структурированная стратегия, которая могла бы привести к значимым изменениям. Нет четких этапов и оценок эффективности, необходимых для оценки распределения ресурсов. Финансирование инициатив без продуманной программы приводит к распылению средств, снижению их воздействия и подрыву общей эффективности помощи. Иностранные правительства полагаются на финансово зависимые неправительственные организации, которые служат их собственным интересам, что только усугубляет ситуацию в Беларуси и подрывает региональную и международную безопасность.

В настоящее время в Беларуси насчитывается около 1400 политических заключенных, признанных правозащитниками, однако их реальное число может быть существенно больше. С 2020 года более 300 000 человек были вынуждены покинуть страну из-за репрессий. Бездействие западных стран, системные ошибки в распределении внешней помощи привели к ускоренному ослаблению и фрагментации оппозиционного движения в Беларуси, массовым арестам активистов, а также укреплению режима Лукашенко. К тому же критически усилилась зависимость Беларуси от России, что позволило Кремлю втянуть страну в войну против Украины и создать на белорусской территории опасную милитаризованную зону, которая угрожает соседним странам.

Этот парадокс аналогичен тому, как помощь США Газе, несмотря на свои намерения, стала угрозой безопасности Израиля. Так и зарубежная финансовая помощь народу Беларуси на практике превратилась в угрозу для Украины, Европы и в какой-то мере для США из-за размещения ядерного оружия на белорусской территории.

Финансирование должно быть привязано к измеримым результатам, а поддержка проектов, медиа и блогеров — основываться на конкретных показателях. Проведение аудита и исправление допущенных ошибок является единственно верным решением.