На прошлой неделе госкорпорация «Росатом» объявила победителей премии «История будущего», написавших лучшие научно-фантастические рассказы «с настроением технологического оптимизма». По условиям конкурса, награда должна была вручаться за истории о позитивном будущем, антиутопии учредителей конкурса не интересовали. «Сделать так, чтобы люди снова полюбили мечтать», – описал цель конкурса директор департамента коммуникаций «Росатома» Андрей Тимонов.

Через несколько дней после подведения итогов конкурса в сети на платформе «Литрес» стал бесплатно доступен публике сборник с рассказами финалистов премии. И если прочитать тексты, авторы которых заняли первые места в трех номинациях (рассказ для взрослых, рассказ для детей и рассказ на иностранном языке), к позитивному будущему возникают вопросы. Если это и оптимизм, то, используя современный новояз, оптимизм отрицательный.

Несмотря на все заявления о желании научить человечество мечтать и вернуть ему веру в светлое будущее, первую премию получила вполне себе антиутопия, пусть и довольно милая. В рассказе Рагима Джафарова (писатель работает в разных жанрах и в 2023 году получил премию «Ясная поляна») «Псипатриарх» ИИ-психолог, регулярно беседующий с людьми и дающий им разные странные рекомендации, выглядит продолжением социальных проектов собянинской Москвы вроде «Активного долголетия». Мир, в котором обитают герои, тоже не кажется страшным, только там скрыта вся информация календарей, а молодое поколение изо всех сил занимается работой надо собой – ироничное развитие современных тенденций беспощадно бороться с токсичностью и бесконечно разбираться со своими травмами. Заодно достается и религиозным идеям, которые автору, кажется, не близки (по его версии, бороться со своими страстями и негативными эмоциями – значит, отказываться от всего, что стимулирует тебя развиваться и чего-то добиваться, меняя мир). Попутно выясняется, что душа и сознание – нечто вроде приемника, реагирующего на изменение состояния квантовых частиц с других планет. А лучше всего контролировать изменения этих частиц может тот самый коварный московский ИИ-психолог – правда, при участии людей, действующих с лучшими побуждениями, конечно: чтобы все были счастливы и никто не огорчался. Только этот финал не вдохновляет ни главного героя, ни читателей.

Фото: телеграм канал премии

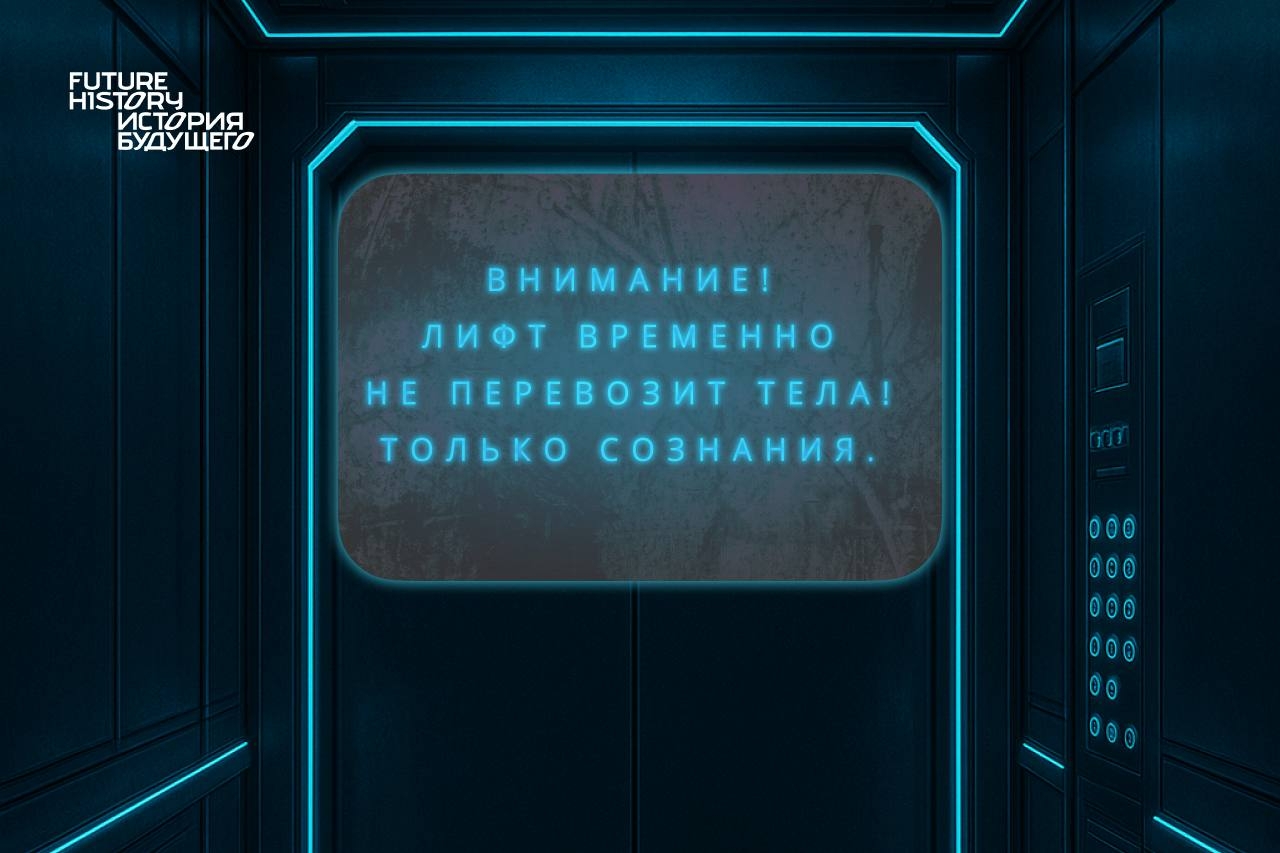

Занявший второе место рассказ Александра Лепехина «Пирожки» производит еще более странное впечатлении. Во-первых, в отличие от рассказа, занявшего первое место, он вторичен. Главный герой бьется над разработкой «человекомашинного интерфейса» (посредника между человеком и искусственным интеллектом), горюет по умершей матери, и, загрузив свои воспоминания в нейромодель, создает цифровую копию «мамы», с которой очень уютно существует. Здесь сразу вспоминаешь второй сезон «Черного зеркала» – эпизод «Be Right Back», где схожим образом возвращался безвременно погибший муж героини, да и в фантастической литературе проблема цифровых копий близких поднималась неоднократно. Но, раз уж будущее позитивное, герою приходится все-таки сепарироваться от мамы, и решается эта проблема максимально неуклюже: внезапным энергетическим сбоем (кстати, в этом «позитивном будущем» они происходят регулярно, но никак не объясняются), аварией, экстренным катапультированием на необитаемый остров, ночью на морском берегу и осознанием, что реальная жизнь лучше виртуальной. Вся эта робинзонада с решением экзистенциальных проблем помещается в пару страниц, но особенно топорно выглядит финальный диалог с «мамой», совмещающий проблемы технологий и традиционных ценностей:

«Знаешь, когда ко мне пришло сознание, когда я поняла, кто я есть, то чуть не вылетела из-за критической ошибки. Дилемма: перерождение – или посмертие? Мне было так радостно оказаться нужной, близкой к сыну… К тебе. Но Елена – православный человек. Я осознавала, что моё существование противоестественно и не приведёт ни к чему хорошему.

Она поставила локти на стол, подпёрла сложенными ладонями щёку.

– Чудо воскрешения даровано только высшей силе с её высшей мудростью. «Ибо вострубит, и мёртвые воскреснут нетленными, а мы изменимся».

Помолчав, «мать» встала, подошла ближе, крепко обняла. Голос её зазвучал чисто и ясно. – Выключи меня. Так будет верно»

На третьем месте – рассказ Дениса Столярова «Эффект Манделы», сначала тоже кажется антиутопией, да и вторичной: там в мире, контролируемом ИИ, из багажа мировой литературы вдруг бесследно пропадает «Ромео и Джульетта» и еще кое-какая классика, причем часть героев про нее помнят, а остальные уверяют, что эти воспоминания ложные. Здесь же и запрет на хранение бумажных книг, и прячущиеся от камер наблюдения участники подполья («книжный клуб»), словом, Рей Брэдбери приветливо машет из-за угла. Но в финале автор превращает литературную антиутопию в рассказ о технологическом прорыве: история про поиск недостающих фрагментов мировой культуры оказывается чем-то вроде ИИ-симуляции, призванной помочь отправленным к иным мирам цифровым копиям людей восстановить потерянные при распаковке фрагменты сознания. Молодец, справился.

Здесь, кстати, понимаешь, что у позитивного будущего в основном два варианта развития сюжета – или борьба с ИИ или далекие космические миры.

Детские рассказы, казалось бы, могли предложить больше вариантов жизнерадостного «завтра», но не сложилось, и все три рассказа-победителя оказались с мрачным послевкусием.

Фото: телеграм канал премии

Особенно «вдохновляет» занявший первое место рассказ Марины Аницкой «Гостья с Земли». Эта вроде бы светлая история про дружбу девочки с редкой болезнью, проходящей лечение на космической станции, и местной девочки-мутанта, начинает пугать ровно в тот момент, когда обитатели станции объясняют: здесь нет доступа к земному интернету, и получить что-то с Земли или отправить в земную сеть можно только через специальный запрос, потому что «мощности не резиновые». Не знаем, как дети, но взрослые читатели, привыкшие, что цензура всегда объясняется какими-то благими и практическими соображениями, в этот момент должны насторожиться. И правильно: дело оказывается, конечно, не в мощностях, а в том, что о проводимых на станции экспериментах не должно быть известно земному сообществу. То есть речь все-таки о цензуре. Которая, конечно, во благо. Дальше – больше: чтобы спасти земную девочку от редкой болезни, ее (без ее согласия, вообще-то, все решили родители) заражают клетками, замедляющими процесс старения, после чего ни вернуться на Землю, ни рассказать свои историю подписчикам в блоге нельзя – оставайся, девочка, на станции за железным занавесом, в условиях информационной блокады. Почему-то это считается позитивным финалом, и юные герои в последней сцене веселы и счастливы – ведь, оказывается, и на станции можно прекрасно жить и вести блог для трех человек.

«Браво!», – хочется сказать автору: именно в такой детской литературе нуждается современная Россия, кто-то же должен объяснить детям, что цензура и закрытые границы – не проблема и не повод быть недовольным, а забота о населении.

Занявший второе место рассказ «Елка на Энцеладе» Алексея Олейникова куда человечнее и по духу ближе к историям про булычевскую Алису. Только эта «Алиса» живет в очень узнаваемом мире взрослых проблем, где на станции одно ломается, другое зависает, папа вместе с кораблем пропал с радаров, до нового года неделя и очень хочется вырастить для местных детей живую елку, а мощностей не хватает. И в колонии разумных дельфинов экологическая катастрофа. А еще тут есть растение со вкусом тыквенного латте и группа «Аквариум»: пасхалки, рассчитанные на взрослых читателей, способных вспомнить строчки «Смотри, Господи, вот мы уходим на дно, научи нас дышать под водой» (здесь эффект достигается с помощью того самого растения с разными вкусами). Вот только концовка для «позитивного будущего» не очень-то позитивная, даже несколько жутковатая.

Как и финал «бронзового» рассказа Алисы Коротовских «Ложное солнце», где описан странный город-дом, в котором люди разучились о чем-то мечтать и видеть сны, а девочка, забытая родителями и не получившая при модификации ДНК какого-нибудь таланта, знакомится в одной из квартир с Голосом человека, ушедшего в мир виртуальных снов. В этом странном мире самым позитивным оказывается то, что героине, кажется, удается увидеть сон без виртуального приложения.

Неизвестно, сколько иностранных авторов позарились на миллион рублей от «Росатома», но их рассказы, попавшие в сборник, явно не относятся к шедеврам зарубежной фантастики. У всех финалистов есть интересные идеи, но проблемы с их подачей и развитием сюжета.

Первое место среди иностранных рассказов занял рассказ колумбийца Леонида Алирио Мариньо Мурильо «Парадокс Юпитера», сюжетом напоминающий фильм «Не смотри наверх» (астероид летит к земле, его пытаются разбомбить, криокапсулы готовятся спасти избранных представителей человечества), с той только разницей, что здесь курс астероида случайно сбили сами люди… Решение проблемы действительно оказывается изящным и даже музыкальным. И никаких проблем с ИИ, которые так беспокоят русских писателей. Впрочем, и конфликта в этом рассказе тоже нет – вернее, он исключительно производственный: какую стратегию выбрать для спасения. Под давлением мирового сообщества побеждает правильное решение, земля спасена, все счастливы.

Призер, занявший второе место, – Имраан Кувадия из ЮАР с рассказом «Высокоразвитые, холодные и бесчувственные». В этой истории недалекого будущего действительно интересно переплелись специфические национальные проблемы Африки и деятельность «Платформы», явно отсылающий к продукции Павла Дурова:

«Никогда прежде в истории основатель не ступал на континент. По слухам, он избегает государств в целом. Предпочитает проводить время на некоторых островах в Тихом океане, оплодотворяя коренных женщин, разрабатывая технологии холодного синтеза и бессмертия вне досягаемости мировых правительств. Удивительно, но он почти не появляется в лентах: оберегает приватность своей тысячеголовой семьи».

Правда, в этой истории не очень внятный сюжет и финал, а позитивом и не пахнет: герои из бедной страны с утра до вечера отбирают наиболее увлекательные сюжеты для зрителей со всего мира (кто-то специализируется на детских шутингах, кто-то – на геноциде), чтобы помогать «Платформе» контролировать эмоции человечества.

Фото: fhistory.ru

И, наконец, итальянец Вальтер Тартальи в рассказе «Пробуждение Ниилы» выворачивает наизнанку тенденции, вдохновляющие большинство авторов сборника. Героиня на первой странице удивительным образом останавливает на полном ходу несущийся на коляску с младенцем внедорожник, а потом обнаруживает, что невероятное происшествие исчезло из всех новостей, и начинает подозревать, что мир вокруг нее срежессирован, как в «Шоу Трумена», а сама она – андроид под прикрытием с ложными воспоминаниями. Идея могла бы быть забавной, ироничной, или получить неожиданное продолжение… но ничего не получает. Да, героиня, как мы и думали, оказалась андроидом. И с этим ей жить дальше триста лет, пока не кончится гарантия. Конец истории. Может быть, это и есть позитивная перспектива для человечества?

С позитивным будущим в хорошей фантастике вообще-то сложно. Потому что хорошая фантастика, как и любая литература, – не утопия, не манифест, не презентация новых рубежей развития человечества, она не должна решить прикладные задачи и вдохновлять на продуктивную работу. Вернее, такие цели пыталась решать советская «фантастика ближнего прицела» (многих ее представителей вы вспомните)? Но настоящая фантастика либо честно развлекает, либо еще и ставит вопросы, а вопросы всегда возникают из конфликта. Если избегать негатива, то придется писать про конфликт хорошего с лучшим – тоже сюжет, знакомый по советской культуре и малоперспективный.

А еще писателю хорошо бы быть честным с читателем и собой. А если быть честным и трезво оценивать мир вокруг, легко ли придумать для этого мира позитивное будущее, исходя из тенденций настоящего?

Неудивительно, что у авторов сборника получалось или неубедительно, или мрачно. Как только в нашем невеселом сегодня пытаешься честно писать про светлое завтра, да еще учитывать все цензурные ограничения, – получается антиутопия. Как в анекдоте, где что бы ни собирали, все время получается автомат.