Что будет, если с планеты исчезнут все взрослые, и останутся только дети?

Кто только ни пытался ответить на этот вопрос. Руссо считал, что, если детей не портить воспитанием, в них будут развиваться хорошие естественные задатки. Авторы эпохи Просвещения – что как раз правильное воспитание поможет детям справиться с любыми трудностями. Отвечая на один из таких оптимистичных романов в жанре робинзонады, Уильям Голдинг написал знаменитого «Повелителя мух», где показал, как поведут себя дети без взрослых в экстремальной ситуации на самом деле. А выросшие на советской детской литературе могут вспомнить книжку Сергея Михалкова «Праздник непослушания», где после ухода из города всего взрослого населения дети первым делом разгромили кафе-кондитерские и изрисовали мелками все городские стены, а потом начали страдать от ангины. Какими простыми были проблемы в детских сказках!

Фотография: страница писателя на Facebook

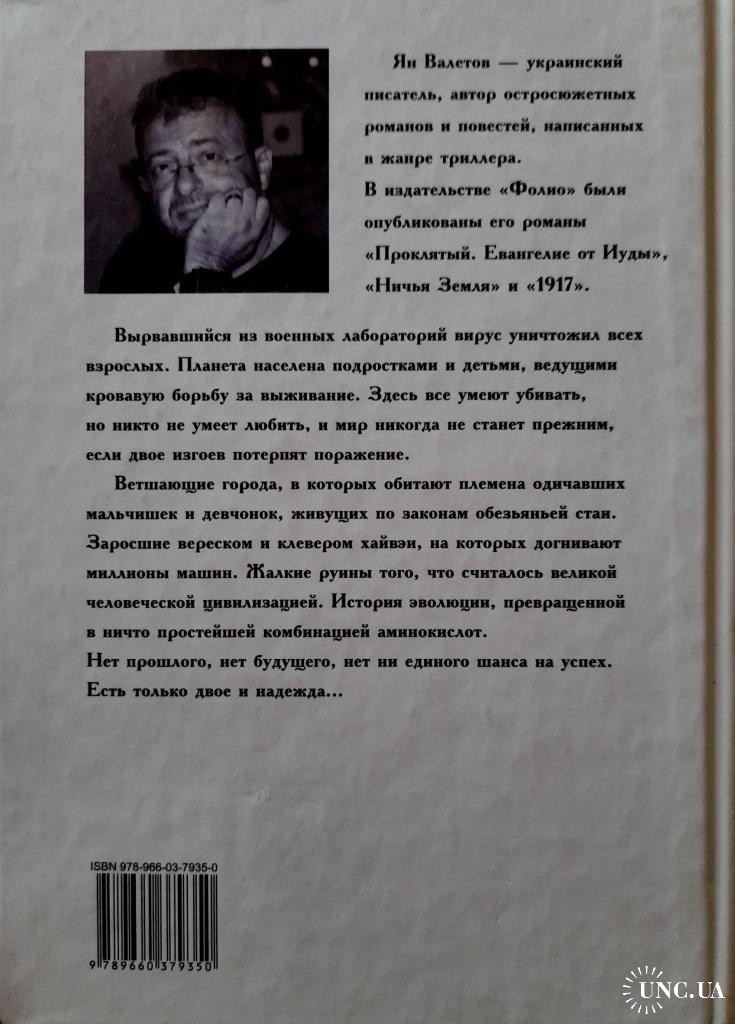

Антиутопия украинского фантаста Яна Валетова находится где-то на стыке сюжетов Голдинга (к которому тут прямо-таки постоянно отсылает все) и подзабытой книжки Михалкова. Во всяком случае первое, что делает маленький брат героини, пока она оплакивает родителей, – это наедается запрещенных для него сладостей и умирает от диабетической комы. Такой вот жуткий «праздник непослушания», который с каждой страницей становится все страшнее, ведь подростки могут дорваться не только до бесплатного мороженого и газировки.

Антиутопии можно оценивать по разным критериям. Какую катастрофу, поставившую человечество на край гибели, придумал очередной автор? Насколько причудливы законы общества, которое он описал, и насколько оправдано такое общественное устройство внешними факторами? Насколько интересен сюжет, хорошо ли выстроена интрига, есть ли у героев внятные цели кроме «выжить здесь и сейчас»? Кому-то интересно читать про очередную безумную социальную конструкцию, в которой над людьми издеваются так и эдак, а они ко всему приспосабливаются. Кого-то вполне устроит ужастик про то, как последние выжившие герои прячутся от странных монстров, и совсем не важно, откуда эти монстры взялись, прежде чем всех сожрать. А кому-то интереснее всего как раз вопрос, в чем причины очередного локального конца света.

Роман Яна Валетова «Лучший возраст для смерти» оригинальностью замысла не отличается: покопавшись в современной фантастике, а уж тем более в аниме и манга, можно отыскать несколько вариаций историй о том, как все взрослые внезапно погибли. Ближе всего к Валетову – итальянский мини-сериал «Анна» 2021 года, в котором новый вирус тоже не просто разово выкашивает взрослое население, но и продолжает убивать всех, достигающих определенного возраста, так что мир наполнен трупами взрослых и бандами подростков, не доживающих до совершеннолетия. Там даже похожие сцены есть – про путешествие героини мимо машин, в которых плачут пристегнутые к детским сиденьям младенцы…

Интрига здесь тоже не долго удерживает наше внимание: читатель довольно быстро понимает, что случилось с планетой и кто такой «Беспощадный», который является за каждым, достигшим совершеннолетия, хотя детальные объяснения даются только во второй из трех частей.

Сюжет динамичен, так что читать о приключениях героев не скучно, но сама логика действий предсказуема. Конечно, два аутсайдера одичавшего мира – девушка-индивидуалистка, отказавшаяся соблюдать законы паркового племени (так назвали себя дети, оставшиеся когда-то в большом парке развлечений), и юноша-гуманитарий, научившийся от старших бесполезному чтению, но не способный к охоте, должны объединиться и сбежать в поисках лекарства от «Беспощадного», о котором что-то говорится в найденном дневнике столетней давности. Они двигаются наперегонки с собственной смертью, ждущей в ДНК, и с группой преследователей, которая совсем по сказочной фабуле постоянно разрастается за счет новых встреченных по пути представителей местных диковатых сообществ. Правда, следить за разборками в недружной компании преследователей и за их постоянными попытками как-то повредить беглецам уже через сотню страниц надоедает. Да и постапокалиптический мир, состоящий из полуразрушенных поселений, лесов, населенных какими-то монстрами (непонятно, что за животные имеются в виду и почему они так стремительно мутировали за сотню лет с момента катастрофы), и подземных туннелей, описан хоть и живо, но несколько однообразно.

И все-таки что-то мешает назвать эту книгу вторичной проходной повестью. Просто самое интересное в ней – не внешний сюжет, а попытка ответить на вопрос, который большинство антиутопий спокойно игнорируют.

Признайтесь, когда вы читаете или смотрите про очередной малоприятный мир, где человечество выживает в чудовищных условиях или подчиняясь жутким правилам, у вас возникает сомнение, а стоит ли оно того? Надо ли выживать любой ценой? Всякую ли жизнь можно назвать жизнью? Не является ли сам вопрос «как пережить конец света» бессмысленным, ведь разве оно тебе надо: выбраться из бункера после глобальной катастрофы и начать отбиваться от собратьев в борьбе за ресурсы?

«Могло быть совсем по-другому! Жить вместе – это не значит быть животным у сильных! Ты же читаешь книги! Ты же знаешь, что люди не всегда жили так!

– Раньше не было Беспощадного!

У каждого времени свой Беспощадный! – отрезала она. – И у каждого времени есть те, кто согласен так жить!»Ян Валетов

За этим вопросом прячется другой, более сложный: неужели человеческое в людях сохраняется только в благоприятных внешних условиях, а в случае какой-нибудь катастрофы нужно будет отказаться от любых нравственных законов, потому что законы выживания важнее?

Например, герои знаменитого романа Джона Уиндема «День триффидов», в котором блестяще описаны и причины постигшей землю катастрофы, и драматичные последствия, вопрос о нравственности решают очень прагматично: всякие нравственные законы надо приспосабливать к внешним условиям, и если в сложившихся обстоятельствах придется бросить большинство людей как «бесполезный балласт», а оставшимся заняться усиленным деторождением от кого угодно, чтобы восстановить популяцию, значит, так и надо делать, и нечем терзаться. (Собственно, именно с этого места книгу читать становится неприятно, хотя ее герои не очень придерживаются правил, которые на словах принимают.)

«Назови нас всех стадом, дикарями, стаей! Как хочешь, так и назови. Наше дело теперь — плодиться и размножаться. Да! Как животные, Ханна, именно, как животные. Задача любого вида — это занять максимально возможный ареал, чем нам всем теперь пора озаботиться»Ян Валетов

В большинстве антиутопий вопрос о том, стоило ли доходить до жизни такой, вообще не ставится – дошли и дошли, ну, так получилось, у нас не было выбора.

Лучший ответ на вечные вопросы, кажется, давала написанная четверть века назад и не ставшая широко известной повесть соотечественников Валетова, фантастов Марины и Сергея Дяченко «Волчья сыть»: притча о том, где граница между человеком и животным, на что можно пойти ради спасения популяции, что делает нас людьми и позволяет ими остаться, спасая других, даже когда страх смерти, животный инстинкт, становится сильнее всех прочих побуждений.

Роман Валетова тоже лишь кажется историей о поисках лекарства от «Беспощадного», а на самом деле превращается в поиск ответов на вопросы о том, чем можно поступиться ради выживания. Эта антиутопия, разворачивая действия в обратном порядке, предлагает разобраться, почему благие намерения приводят к результатам, которые герои через сто лет оценивают «все равно не жизнь это», так что вторая – ретроспективная – часть книги является ответом на претензии, озвученные персонажами первой части.

У героев романа рассуждения несколько пафосные, но это можно оправдать их юностью, да и времени на долгие разговоры нет: у умных и хороших подростков, пытающихся наладить жизнь в поселке при засекреченной военной базе, осталось в запасе у кого год-два, а у кого и вовсе считанные месяцы. А вокруг множество детей, которым предстоит взрослеть без старших. А еще шире по периметру – быстро одичавшие банды других детей, дорвавшихся до оружейных магазинов и открывших для себя все запретные радости взрослой жизни, из которых главной оказывается радость мучить тех, кто тебе не нравится, куда с большим размахом, чем во времена школьного буллинга.

Фотография: страница писателя на Facebook

Вопросы про выживание тут поставлены, в общем-то, предельные: герои не о своем выживании беспокоятся, у них хватит ресурсов прожить еще пару лет в превращенном в укрепленную крепость поселке, пока каждого не заберет проснувшийся вирус. Думают они, как ни удивительно, о будущем без себя: как оставить малышей без помощи и как оставить какой-то шанс для человечества?

И, конечно, гуманитарии, прочитавшие много книжек, приходят к довольно страшным ответам – альтернативой всеобщему хаосу становится очередной вариант репродуктивного концлагеря, где установлены жесткие правила, все работают с утра до ночи, а рожать новых детей надо прямо с возраста половой зрелости.

«Это теперь самая большая и важная проблема в мире — отсутствие овуляции у способной к деторождению особи. Дети, подруга, не романтические плоды любви, это билет людей в завтрашний день. Ты же не дура, Ханна, все понимаешь… Любовь, выбор, возраст согласия… Это фикция…»Ян Валетов

Но персонажей все-таки мучают мысли, правильно ли они поступают, и нет ли между полной анархией и концлагерем третьего варианта? Героиня Ханна настаивает, что не нужно совершать зло во имя добра, что можно остаться собой в изменившемся мире, и в поисках «другого пути» покидает общину, чтобы найти детей, оставшихся в далеком парке развлечений и помочь им пережить зиму. Хотя девушка и слышит от главы общины Грега, что станет такой же, как он, – и действительно, приходится стать даже хуже…

«Все хорошее в человеке неестественно для его натуры, это результат многовековой дрессировки, а укротителей больше нет. И я не сказал самого главного… Ты, может быть, этого не знаешь, но дети куда страшнее взрослых людей. Мы знаем, что есть законы, понятие нравственности, заповеди, в конце концов, их надо выполнять, потому что иначе мир рассыплется… Так учили нас наши родители. А у них не будет взрослых родителей, не будет бабушек и дедушек, не будет опыта прошлых поколений. И через несколько лет законы человеческого общежития не будет знать никто. И вот тогда, Белль, люди покажут свое настоящее лицо, и наше счастье, что мы этого не увидим…»Ян Валетов

Ответы, которые предлагает книга, наверное, правильные, но неприятные – особенно в ситуации, когда любые жестокие правила пытаются оправдать «временной необходимостью» (про «такие времена», когда всем надо «сплотиться и подчиняться лидеру ради выживания», а «демократия не сработает», мы в последние годы наслушались и научились этим оправданиям не доверять). Разве что Валетов все же пытается указать на предохранители, сохраняющие жестко регламентированное общество от превращения в новых варваров.

Фотография: страница писателя на Facebook

Больше всего он верит, как ни наивно это звучит, в культуру – и тут книга вновь нас отсылает к той самой литературе эпохи Просвещения, с которой спорил Голдинг. К классическому ее образцу, «Робинзону Крузо». На первый взгляд кажется, что герою выжить на необитаемом острове помогли энергия и выносливость, но это нет так – ключевой для Даниеля Дефо была мысль про зависимость человека от культуры, созданной поколениями до него. Без знаний, которые он успел получить в цивилизованном мире, Робинзон не смог бы выжить физически, без Библии – сошел бы с ума. Даже когда человек остается наедине с природой и дикарями, он ни одинок, с ним все, что создали и придумали люди до него, и именно этот культурный багаж залог его спасения.

«Раньше люди читали книги.

- Мир, в котором люди читали книги, умер, Книжник.

- Он умрет, когда мы перестанем читать. Пока мы только перестали писать, но это еще не конец…»Ян Валетов

И в этом безумном мире, где новые поколения детей стремительно теряют доступ к созданным взрослыми достижениям цивилизации, наиболее человечными остаются в итоге те, кто сохранил жесткое правило – учиться читать (хотя и умение читать не всех спасло от одичания).

А в конце автор оптимистично связывает все ниточки, уверяя: все было не зря, и жертва Ханны, и передача последними хранителями ненужного другим книжного знания (тут героям помахивают руками люди-книги Рея Бредбери из «451 градус по Фаренгейту»), ведь только благодаря совершенному когда-то самопожертвованию и сохранению остатков культуры человечество вновь получает шанс дожить до старости…

Хоть какой-то писатель еще остался оптимистом.