Боровск в Калужской области – городок небольшой, но колоритный: тут и Пафнутьево-Боровский монастырь, и купеческие особняки, и музей-квартира Циолковского… А еще знаменитые граффити, которые создает на городских стенах и заборах художник Владимир Овчинников. Картины, сменяющие друг друга (жанр недолговечен, чему иногда и городские власти способствуют), давно стали неофициальным символом города. Вот только что бы автору стоило обойтись забавным сценками, лирической поэзией и нейтральными сюжетами из истории! Но нет, сначала из этой самой истории стали прорываться на городские улицы «неудобные» напоминания о советском терроре, а потом стрит-арт процвел совсем уж немыслимыми в нашей нынешней реальности изображениями – от белых голубей до антивоенных призывов.

85-летний художник не дает скучать городской администрации, полиции и коммунальным службам, регулярно напоминая, что забытые репрессии возвращаются в реальность новым насилием – прямо на наших глазах. А еще он попытался создать в Боровске музей репрессий с картиной, изображающей самбиста над горой черепов. Правда, открыть музей не разрешили (было бы странно, если бы было иначе). Корреспондент SOTA побывал в Боровске, познакомился с Владимиром Овчинниковым, разобрался, к чему приводило поражение людей в правах в годы советской власти, узнал, почему так сложно добиться реабилитации репрессированных, и сумел попасть в неоткрывшийся музей.

За двадцать лет Владимир Овчинников создал в Боровске более 100 настенных сюжетов: исторические события и исчезнувшие городские виды, портреты известных боровчан, бытовые зарисовки, поэтические строки… «Стенопись» создает впечатление, что автор тесно связан с прошлым Боровска семейной историей. Но это не совсем так: художник – не коренной житель Боровска, хотя семейные связи действительно есть… только они проходят через Колыму. И дата «1937», которую Овчинников столько раз выводил на городских стенах с призывами «Помнить» и предупреждениями «Может повториться», для него не только историческая точка отсчета, но и личная.

– Я родом из Душанбе. В ноябре 1937 года, когда мать моя была на шестом месяце беременности, арестовали отца, а я родился в феврале 1938. Тридцать седьмой год – это большой террор, когда по квотам надо было в таком-то регионе расстрелять или посадить столько-то человек. Арестовали весь штаб Среднеазиатского военного округа, а отец там работал вольнонаёмным шофёром. В его деле формулировка – даже не «содействие», нет, «подозрение в содействии», достаточно было подозрения, и его не надо было доказывать… «Подозрение в содействии троцкистско-анархистской, или троцкистско-монархистской (даже в этом определении путаница есть) группировке». Якобы, раз он возил начальство, он не мог с ним не контактировать, не знать об их планах, о заговоре и так далее. Еще приписали, что он пытался поджечь архив кавалерийско-артиллерийской дивизии, которая воевала с басмачами. Кому-то из начальства «вышку» дали, а ему 10 лет.

Отец несколько месяцев пробыл в лагере «Гусиное озеро» в Бурятии, потом попал на Колыму и там работал все десять лет: его освободили ровно в день вынесения приговора. Моя мать не дождалась его возвращения, вышла замуж снова. А он ещё восемь лет оставался вольнонаёмным на Колыме, возвращаться назад не было смысла. Потом со здоровьем у него уже стало неважно, нужно было уезжать. В то время действовало положение о 101-м километре (пораженным в правах, в том числе бывшим заключенным, запрещалось жить в пределах 100 километров от крупных городов – прим. ред), и родственники посоветовали отцу поехать в Боровск. Приехав сюда осенью 1956 года, он в тот же день дал мне телеграмму. Я в это время учился на первом курсе в строительном институте, мне было 18 лет. Я приехал, мы посмотрели более-менее подходящее жилье, и отец купил после смерти владельца продававшуюся половину дома.

Это тот же самый дом, где мы сейчас находимся?

– Да.

Арифметика репрессий

– Мне случайно попался в библиотеке четырёхтомник «Из бездны небытия. Книга памяти жертв политических репрессий Калужской области». Я заглянул туда, захотелось разобраться, выбрал фамилии жителей Боровского района. Получился список около 400 человек. Позже я получил в собесе список около 80 человек, получающих льготы как репрессированные (точнее, это уже потомки репрессированных в первом поколении). Я обошёл этих потомков, поговорил, записал более 60 воспоминаний.

Зачем вы этим занялись? Хотели сохранить память о репрессиях?

– Я не задумывался над объяснением, просто мне было интересно понять, что происходило. Ведь этого никто толком не знает. У нас это табу – ни масштаба репрессий не известно, ничего, лишь отдельные эпизоды.

Каким-то образом у меня наладились хорошие отношения с УФСБ, и мне давали знакомиться с делами репрессированных. Меня интересовали подробности: в чём человека обвиняли, что это был за человек. Если раскулачивание – в деле можно найти список изъятого. А ещё очень подробные анкеты: социальный статус, имущественное положение, состав семьи, были ли ранее судимости… Протокол допроса обвиняемого и свидетелей – всё это крайне интересно.

Хорошие отношения с УФСБ у исследователя длились до 2021 года, потом в архиве вспомнили про документ от 2006 г. о порядке доступа к материалам о репрессиях, хранящихся в ведомственных архивах, согласно которому доступ к следственным делам имеют родственники (при наличии доказательств родства) и представители органов государственной власти. Статус представителя правительства Калужской области Владимиру Овчинникову не дали. Но и до 2021 года он успел получить из УФСБ около 3000 копий листов из уголовных дел. Однако его планы оказались масштабнее привычного нам по ежегодным акциям «возвращения имен»: художник попытался вернуть репрессированным отобранные когда-то права.

– Основная часть репрессий, 70-80%, это репрессии административные. Поселковый совет, городской совет, избирательная комиссия обладали правом наказать, например, выдать постановление о раскулачивании. Львиная доля административных репрессий приходится на лишение избирательного права. Материалы избирательных комиссий находятся в Государственном архиве, я нашёл фонды избиркомов, выбрал свыше тысячи фамилий – сколько успел – подал ходатайство в УМВД о реабилитации… «Нет, мы не знаем, это политическая репрессия или не политическая». В законе о реабилитации прямо не сказано, что лишение избирательного права – политическая репрессия, а сказано «прочие нарушения прав и свобод граждан». Пойди – докажи. Я говорю: «Вы – реабилитирующий орган, это ваша компетенция – выяснить, политическая репрессия или нет» – «Нет, мы ничего не знаем. Идите к составителям закона». Тогда я подаю в суд. Суд констатирует: политическая репрессия. Посылаю это решение в УМВД и весь мой список, 1159 человек – реабилитируют.

Затем были другие истории. 12 реабилитированных по делу о противодействии изъятию церковных ценностей (жители сел в окрестностях Пафнутьево-Боровского монастыря в марте 1922 года пытались не пустить в монастырь комиссию по изъятию, встали перед монастырскими воротами). 205 реабилитированных по делу военно-полевого суда Боровского района о крестьянском восстании ноября 1918 года (из них 92 – заложники, которых отпустили после выявления активных участников восстания, но, поскольку они давали показания под давлением, их тоже удалось признать жертвами политических репрессий). А ещё 15 реабилитированных кулаков и «якшавшихся» с ними совслужащих.

Сложнее всего оказалось добиться реабилитации жителей Боровского района, которые сотрудничали с немцами во время оккупации. Звучит это почти как «реабилитация нацизма» – пугающее словосочетание, за которое теперь можно получить и срок. Хотя в случаях, которыми занимается Владимир Овчинников, под пособничеством оккупантам понимается фактически любое сотрудничество с ними на оккупированных территориях. В Боровском районе за это были репрессированы 245 человек, 65 расстреляли, остальных приговорили к срокам по 8-10 лет.

– В основном наказывали тех, кто занимал какие-то должности, – поясняет Владимир Овчинников. – Например, старшины и старосты 150 населённых пунктов. Жителям предлагали выдвинуть своего кандидата на должность старосты, естественно, выбирали того, кто, на их взгляд, мог защищать их интересы, кому доверяли, лучших. Немцы утверждали кандидатов, кажется, не было случая, что они меняли кого-то. Староста должен был составить списки жителей, указать, кто коммунисты-комсомольцы, организовать сбор продовольствия для немецкой армии, направлять людей чистить дороги и так далее. Если не выполнять эти указания и приказы, его могли взять в плен за неисполнение или по-другому наказывали. И люди оказывались между двух огней.

Реабилитированы 152 пособника, а 92-м было отказано в реабилитации, хотя их обвинительные материалы ничем не отличались от материалов реабилитированных. Не было сказано, что они прибегали к насилию в отношении гражданского населения (это, по сути, единственный аргумент против реабилитации, и еще нельзя реабилитировать, если человек – предатель, хотя не очень чётко прописано, что под этим понимается).

Попытки пересмотреть дела сотрудничавших с немцами превратились в длинную судебную эпопею: прокуратура настаивала, что решение правильное, не объясняя свою позицию, назначенный адвокат, как оказалось, работала формально, даже не вникая в дела, Верховный суд, а затем, по его примеру, и областной, запретили Овчинникову присутствовать на заседаниях из-за секретности, – не разрешили остаться на закрытом процессе даже уполномоченному по правам человека Калужской области Юрию Зельникову, который, решив поддержать художника, оформил себе допуск.

Не удалось добиться и реабилитации так называемых «уголовников».

– Приказ Ежова назывался «О репрессировании бывших кулаков, уголовников и других антисоциальных элементов», – говорит Овчинников. – «Уголовники» стоят в середине названия, чтобы сбить читающих с толку. Кто это такие? Так называемые «лишенцы», кроме недопуска к урне для голосования, были лишены и других прав: поступать в вузы, состоять в профсоюзе, занимать должности в суде, а на работу их не брали просто из соображений лояльности к власти. Руководство предприятий говорило: «Нет, не нужны нам лишённые избирательного права, это классово чуждые…». Они оставались без средств к существованию, вынуждены были воровать и получали статьи за мелкое воровство, и вот их называли уголовниками. А забирали их в ходе Большого террора, перед грядущей войной, потому что они могли бы составить «пятую колонну» по отношению к нашей власти, которая с ними так обошлась. Превентивная мера по сути. Но в решении суда должно быть записано, на основании чего их всё-таки приговаривают – а приговаривали их всех к расстрелам. Вписывали в приговор статьи 7 – 35 УК РСФСР, 28 статей одновременно, это нонсенс, осуждать вот так, без предъявления конкретной вины, без объяснения, чем же человек социально опасен. То есть это категории лиц, реабилитация которых однозначно безоговорочно прописана в законе.

Однако прокуратура Калужской области в ответ на ходатайство о реабилитации опустилась до служебных подлогов. Генеральная прокуратура также ответила служебным подлогом и отказом. Тверской суд, в который обратился Овчинников с иском против Генеральной прокуратуры, всячески затягивал дело, а решение до сих пор не выдали ему на руки и не прислали по почте. Тем не менее, имена «уголовников», расстрелянных на Бутовском полигоне, все же занесены на плиты бутовского мемориала.

Почему так сложно добиться реабилитации тех, кто был репрессирован давно и при другой власти? Это же не вина конкретных чиновников, которые упустили что-то сейчас и не хотят этого признавать. Это, в принципе, кажется, уже история. В чём мотивы людей, которые так сопротивляются этому?

– Кто-то объясняет, что, если реабилитировать большую массу людей, это означает, что потомкам в первом поколении надлежит выплатить компенсацию. А где деньги брать? Я имею удостоверение репрессированного: те, кому на момент ареста родителей было меньше 18 лет, считаются репрессированными, значит, им положена компенсация и льготы, это просто копейки. Но в бюджете нет и таких копеек.

Вы думаете, дело только в этом: нет денег на компенсации?

– Я думаю, что дело не в этом. Вскроется масштаб. А масштаб такой: по Боровскому району 10 тысяч репрессированных при численности населения до войны 40 тысяч человек. То есть каждый четвёртый подвергся репрессиям. Дальше: расстреляно, погибли в тюрьмах на стадии следствия и в лагерях – свыше 300 человек. Для справки на фронтах Великой Отечественной войны погибло 240 призывников Боровского военкомата. То есть эти 300 человек – убийственная цифра. А ведь на самом деле их много больше, чем триста. Я не учитываю ещё тех, кого пока не удаётся реабилитировать. Уже понятно, какие преступления чинила наша власть против народа. А это криминально и для нынешней власти, «заморозившей» закон о реабилитации.

Из Генеральной прокуратуры мне официально сообщили, что основная (в инициативном порядке) реабилитация закончена в 2006 году, теперь могут рассматриваются только индивидуальные ходатайства. Если закон предусматривает пересмотр всех дел, то в УМВД рассматривали их только по заявлению от родственников. Когда я пытаюсь подвести общий баланс – сколько дел пересмотрено, получается, что только процентов 20. Около 80% дел по стране так и не пересмотрены. И закон на этом закрыт, заморожен. В областных прокуратурах отделы реабилитации расформировали, распустили. Поэтому-то мне сочиняли всякие отписки. Мол, вот идите в суд и там доказывайте, и так далее.

Генпрокуратура периодически сообщает сведения, сколько дел пересмотрено, сколько реабилитировано, но сколько осталось пересмотреть, не сообщает. В 1998 году был приказ генпрокурора Ю.И. Скуратова и в 2008 году приказ генпрокурора Ю.Я. Чайки от 2008 года о проведении инвентаризации всех дел. Приказы не выполнены, или их результаты сделали закрытыми. К тому же наша власть официально на государственном уровне не осудила эти репрессии. Не приняли никаких мер для осознания, для неповторения – что произошло, почему произошло. Если брать Германию и сопоставлять, там целая система мероприятий была. Должен быть пакет документов на уровне государства, как поступить – нужно ли, скажем, оправдать тех, кто творил репрессии, или наказать, должна быть люстрация или нет, всё это должно быть прописано. Но ничего не сделано.

А если говорить про обычных людей? Вы общались с потомками репрессированных, с семьями репрессированных здесь. Все охотно шли на контакт?

– Не хотели общаться единицы, уже запуганные достаточно, мол, нельзя об этом говорить… Но большей частью все говорили: да, в семье у нас это было тайной.

Я в детстве общался с сестрами отца, что могли – они мне рассказали. Очень осторожно, без слова «репрессия». Почему он там оказался, не рассказывалось. Только, вот – давай мы напишем отцу письмо. А что я мог ему написать? Я же не видел его никогда. Под диктовку что-то писал ему, да. Посылаем ему посылку, вот лук послали. Так, пока не освободился он, была слабенькая переписка. Но меня, по крайней мере, настраивали на то, что у меня отец нормальный человек, никакой не враг народа.

Некоторые же вообще ничего не знали. Увели отца – и неизвестно ничего. Никто ничего не сказал. Может быть, сообщили, что срок без права переписки. И всё. А человека просто расстреляли. За что, про что – неизвестно. Ни жене, ни детям. И большинство не знает, где искать концы, куда идти, что выяснять. Я сделал сайт «По ком звонят Боровские колокола», там разместил списки. И на меня стали выходить люди, около сорока человек. Я либо посылал им копии дел, которые у меня были, либо объяснял, как и куда обратиться.

Параллельно с архивной работой и судами вы в Боровске изображали историю города на стенах. Историю репрессий вы тоже отражали в своих работах? Это вызывало негатив со стороны местной власти или жителей?

– На стенах я начал об этом рассказывать активно в 2015 году, хотя уже и в 2005 году сделал первый мемориал «Спящие в другой земле». В 2015 году сделал на заборе два мемориала – один расстрелянным участникам крестьянского восстания, назывался «Кровавый ноябрь 1918 года» с фамилиями расстрелянных повстанцев, второй из 18 портретов, в основном «кулаки» из разных населённых пунктов Боровского района.

Этот мемориал под названием «По ком звонят боровские колокола» продержался две недели – обе картины закрасили сами владельцы забора, хотя граффити делались с их согласия. История, однако, стала известной, попала на канал ОТР, на заседании правительства Калужской области уполномоченный по правам человека поднял вопрос об установке в Боровске мемориала репрессированным и получил одобрение от губернатора. Но… опять все затормозилось. Владимир Овчинников сделал новый мемориал «Архипелаг ГУЛАГ»: 20 портретов репрессированных и портрет Солженицына, который посетил Боровск в 1998 году. И ровно в тот день, когда работа была закончена, пришли молодые люди с баллончиками краски и замазали ее. Полиция занималась расследованием инцидента, но, судя по результатам, «расследовали» так, чтобы не найти виновных. Зато после этого к борьбе за мемориал подключилась «Новая газета».

– Муратов послал статью с сопроводительной запиской губернатору, – вспоминает Овчинников, – губернатор пригласил меня на приём, и по видеотрансляции дал главе администрации Боровского района указание, что надлежит поставить именной памятник в центре Боровска. И опять всё спустили на тормозах. В конце концов в 2017 году с Соловков привезли валун и написали там просто «жертвам репрессий», безвестным, да. Такая вот история. Кстати, валун-то они привезли, но памятники такой значимости в городе полагается ставить по решению Думы или администрации. Но этот валун нигде не оформлен, то есть, по сути, даже стоит незаконно.

Овчинников не остановился: в городе появлялись мемориальные граффити «Хотелось бы всех поименно назвать», «186 расстрелянных жертв репрессий», «Мы твои навсегда, Родина» и другие… Он писал, власти закрашивали. А еще он написал одиннадцать обращений к губернатору Калужской области Шапше и четыре обращения к председателю Правительства РФ Мишустину. В ответ – отписки с объяснениями, почему мемориала, увековечивающего имена жертв репрессий, в городе не будет.

Почему такие сложности с мемориалом, если калужские власти были не против? Боялись, чтоб не появилось чего-то несогласованного?

– Всё просто, стоило мне выйти из кабинета губернатора, он сказал: «Какой мемориал персонифицированный? Да вы что, с ума сошли? Привезите валун и пусть стоит – пусть удовлетворится».

То есть, проблема именно в персонификации? Не хочется привлекать внимание к количеству жертв?

– Да.

А местные жители, которые всё это наблюдали… Есть те, кому эта идея не нравится?

– Администрация поднаторела в таких делах, когда нужно организовать какое-то мнение народа, они собирают бюджетников: «Вот, мы против», или наоборот «за»… Народ так воспитан, в страхе. Возражать против власти – тебе же будет хуже… А если ты предприниматель, то вообще очень зависим.

Видимо, это и объясняет историю с недооткрывшимся музеем репрессий в «Тюремном замке».

Музей в заключении

«Тюремный замок» на окраине Боровска появился в 80-х годах XIX века. Когда-то это была просто тюрьма, а в 1930-х годах она преобразована в жилой дом, что само по себе достаточно символично. К 2015 году жильцов расселили, а здание вскоре дошло почти до стадии живописных руин, но местная предпринимательница Светлана Шорохова его выкупила, отреставрировала и превратила в туристический объект, который открылся этим летом. Выглядит внушительное сооружение и впрямь достойным посещения – может быть, не обошлось без некоторой аляповатости, вроде выставки пыточных инструментов, но где в частных музеях, рассчитанных на развлечение тургрупп с разными интересами, без такого обходится? Сувенирные ряды, кафе «Вкус свободы», современная скульптура во внутреннем дворике, внутри – залы, посвященные истории Боровска, выставки картин местных художников – необычное сочетание арт-пространства и тюремной темы.

И много-много работ Владимира Овчинникова.

В одном из внутренних дворов он расписал все стены: этапы жизни заключенных, символическое стремление к свободе, панорама Боровска с высоты полета квадрокоптера, парусник, известный символ этой самой свободы у заключенных… Фреска «Время разбрасывать камни… Время собирать камни», где встретились персонаж картины Мунка «Крик» и Солженицын. Судя по росписям, история Боровска куда теснее связана с тюремной историей, чем можно было подумать: тут и допрос Циолковского на Лубянке, и боярыня Морозова с протопопом Аввакумом – ведь для этих знаменитых старообрядцев Боровск стал когда-то местом ссылки и заключения.

Боярыне Морозовой посвящена целая «келья» замка: зал, который тоже расписал Владимир Овчинников. А еще здесь есть расписанный им кинозал, где планируется кинопоказ фильма о его граффити. Все это достопримечательности, так сказать, официальные. Но есть и три комнаты, запертые на замок – именно из-за них некоторое время назад случился скандал.

По словам Владимира Овчинникова, расписывая Тюремный замок, он договорился с владелицей, что три одиночные камеры будут выделены ему под музей политических репрессий. Но, когда «музей в музее» был готов и уже были приглашены гости на открытие 29 октября, Светлана Шорохова объявила, что не разрешает открывать музей. В комментариях порталу «Говорит Немосква» предпринимательница отвечала, что создание мини-музея внутри ее объекта с ней никто не согласовывал, и что ей еще предстоит оформлять документы на объект, который вообще официально не является «музеем». Художник, впрочем, полагает, что нужно читать между строк этих комментариев: владелица «Тюремного замка» получила от кого-то предупреждения, что в музее что-то опасное и открывать его нельзя, либо сама испугалась и открытие запретила.

Однако и самого художника, и его гостей сюда пропускают. Мы проходим по лестницам тюрьмы следом за экскурсионной группой. Только группу местный гид ведет в «разрешенные» залы, а для нас Владимир Александрович отпирает дверь своего «секретного музея».

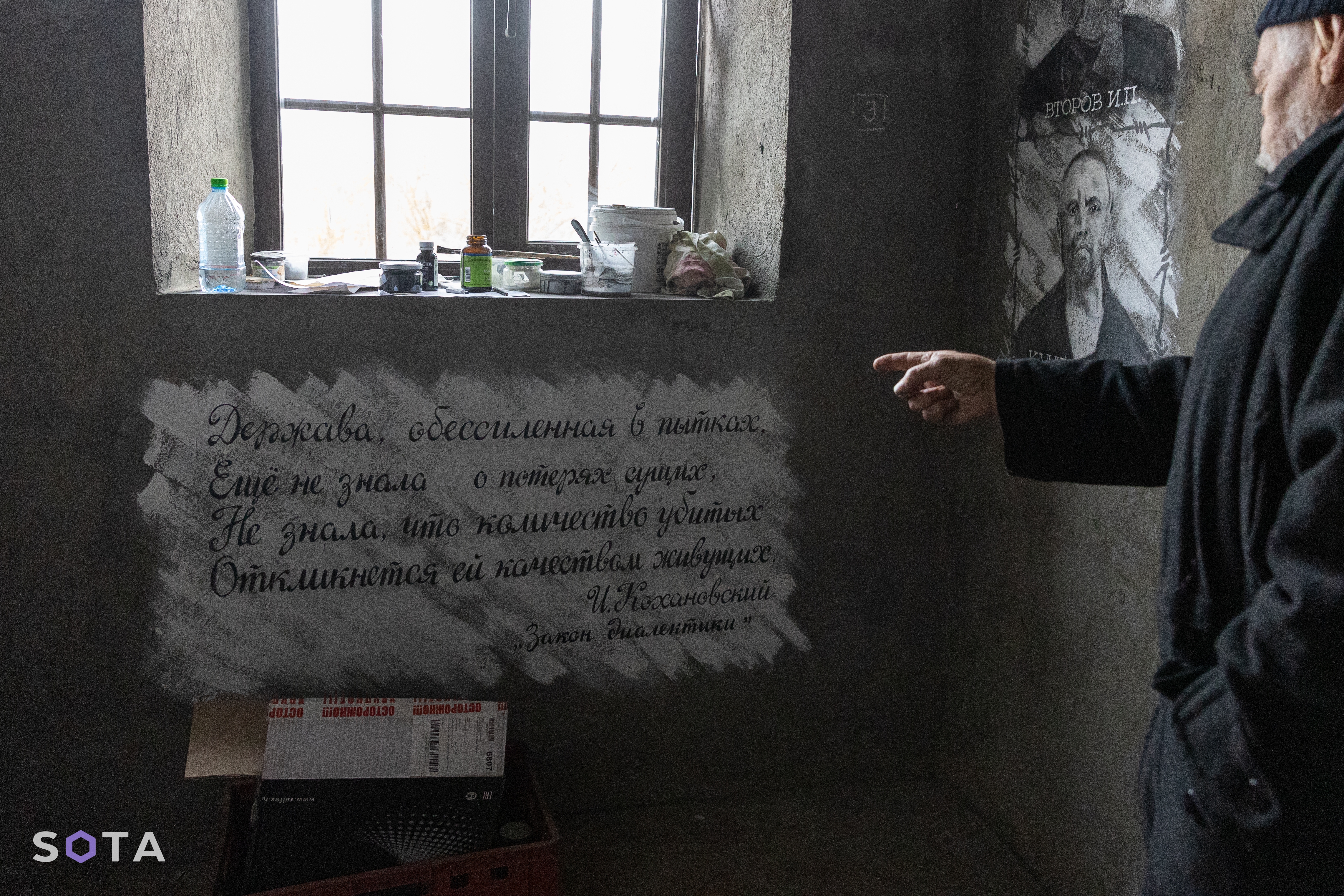

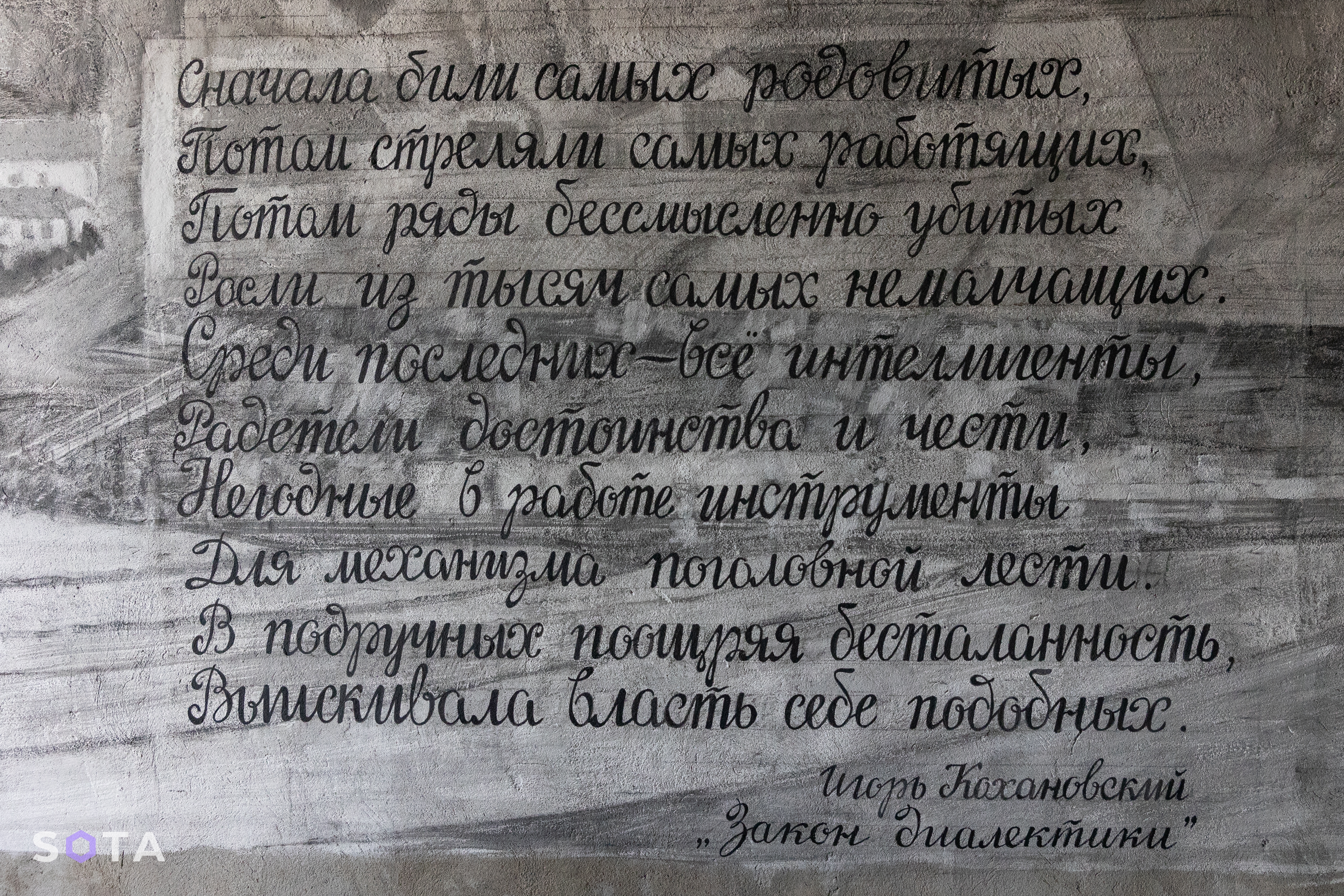

Это помещение, хотя маленькое и тесное, действительно производит впечатление. Тусклый свет осеннего, не особенно жизнерадостного дня, проникая сквозь небольшие окна, освещает написанные на стенах портреты репрессированных в рамках из колючей проволоки. Здесь же – начало известного стихотворения Игоря Кохановского «Закон диалектики»:

«Сначала били самых родовитых,

Потом стреляли в самых работящих,

Потом ряды бессмысленно убитых

Росли из тысяч самых немолчащих…»

Окончание про то, как однажды количество убитых откликнется стране качеством живущих –в соседней камере. Иллюстрируют эту антропологическую катастрофу портреты репрессированных первых граждан Боровска, рабочих, кулаков, священников, интеллигенции…

Как вы выбирали тех, кого изобразили?

– Выбирал тех, у кого тюремная фотография была четкая, про кого записал воспоминания родственников. Еще мне важно было, чтобы были представлены разные направления репрессий: сотрудничавшие с нацистами, «кулаки»… Вот поэт Виктор Боков, он был арестован в 1942 году в учебном лагере, за разговоры: что-то сказал не то, а может быть, даже стихотворение написал. Вы наверняка знаете его стихи!

Я сознаюсь, что не знаю, Владимир Александрович подсказывает: «Оренбургский пуховый платок». Попавший сначала в репрессивные жернова, а потом на стену тюремного музея рядом с рабочими, крестьянами и священниками Боков – автор текстов известных советских песен. Но, может быть, куда важнее написанный им в лагере цикл «Сибирское сидение» из восьмидесяти стихотворений. Есть среди них и «Письмо Сталину», которое вполне вписалось бы в стены этого музея: «Я – весь Россия! Весь, как сноп, дымлюсь, зияю телом грубым и задубленным, но я еще когда-нибудь явлюсь, чтобы сказать от имени загубленных…».

На стенах размещались qr-коды, позволяющие узнать подробности о репрессированных, – их хозяйка музея убрала, как и другие экспонаты: постеры картин и большую карту Боровского района с изображением 150 населённых пунктов с указанием количества репрессированных по каждому. От карты осталось белое пятно, как и от газет, которые художник не без иронии замысла разместил в арке между камерами, напротив друг друга:

– Вот здесь была газета Боровского района начала 1937 года «За коммуну» с материалами с собраний трудовых коллективов («Расстрелять всех до единого» и т.п.) под общим заголовком «Велик и грозен гнев народа» – как предвестие Большого террора. Напротив была современная газета «Боровские известия» со статьей обо мне «Жажда славы или деменция» и статьей «Не по задумке» – про то, как был сход граждан против Овчинникова. В этой статье интересно, что там все анонимны: корреспондент, организаторы, выступающие – ни одной фамилии не названо, и по стилистике этот текст – один к одному с текстом 1937 года.

Из-за статьи «Жажда славы или просто деменция» Владимир Овчинников подал в суд, обвиняя главу района Николая Калиничева в клевете: в статье цитировались слова чиновника, обвинявшего художника в реабилитации нацизма.

– Говорилось, что я в своих настенных изображениях хочу (как они узнали, чего я хочу?) реабилитировать нацистов. Но я реабилитацией не занимаюсь, этим занимается прокуратура, я могу только ходатайствовать. Потом они выкручивались: «своими изображениями он хочет реабилитировать». На суде адвокат Калиничева приводила фотографии моих именных мемориалов, уже закрашенные, но через краску проступают фамилии. Говорят, вот Григорьев у вас там был, ведь он же был бургомистром при немцах, она был расстрелян. Я говорю: «Да, был бургомистром, был расстрелян, но не было оснований его не реабилитировать. Он реабилитирован за отсутствием состава преступления». Чего мне еще хотеть? Я выношу на стену списки реабилитированных, всё документально проверено.

По мнению Калиничева, если вы в принципе занимаетесь реабилитацией людей, которые сотрудничали с немцами, то вы оправдываете нацизм?

– Получается так. А ещё адвокат Калиничева объясняла это так: ведь народ-то, народ негативно относится к тем, кто сотрудничал с немцами! Большинство населения было против реабилитации, понимаете?

Они опрашивали население?

– Они могут сказать что хотят. Они в заголовке статьи приписали мне деменцию. Я подал иск о защите чести и достоинства. Но лингвист- эксперт, рекомендованный суду ответчиком, решил: из контекста статьи не видно, что заголовок относится к Овчинникову.

Пока мы рассматриваем стены запрещенного музея, в дверь камеры стучатся. Экскурсовод смущенно объясняет, что туристы успели заметить входящего в камеру художника и (видимо, не подозревая, что имеют дело с защитником пособников нацистов, к которому народ относится негативно) очень просят с ними сфотографироваться. Овчинников соглашается. Пока он участвует в фотосессии, я рассматриваю стены: мурал «Стирая память» с уже известным нам мемориалом «безвестным жертвам репрессий», мишень с надписью «1937 продолжается»… Когда Владимир Александрович возвращается, спрашиваю, были ли здесь какие-то особо «опасные» объекты с политическими аллюзиями?

– Здесь размещалась картина большого размера, там я изобразил гору черепов, как «Апофеоз войны» Верещагина, а над этой горой протянут канат, один конец каната закреплён на Останкинской телебашне, по канату идёт, балансируя, человек в костюме самбиста…

Да уж, хозяйке Тюремного замка, которой хотелось спокойно «отбить» вложенные в туробъект деньги, не привлекая лишнего внимания властей, можно в чем-то посочувствовать: такого актуального искусства она, наверное, не ожидала. Но ясно, что попытка спрятать тюремный музей обречена на провал: даже в стенах, отделяющих камеры от коридора, есть щели, сквозь которые можно, проходя мимо, разглядеть портреты репрессированных. Хотя… известность комплексу теперь явно обеспечена: запертый музей репрессий, возможно, будет привлекать не меньше внимания, чем открытый. Тоже своего рода арт-объект.

Война стенописи

Мы идем по центру города и кажется, что для Владимира Овчинникова все это – мастерская. Вот Благовещенский собор – здесь на паперти он написал списки расстрелянных и списки лишенных свободы в советское время священников.

А неподалеку, на стенах домов, в 2022 году появились портреты поэтов и бардов – Высоцкий, Евтушенко, Галич, Шевчук – и категорически неудобные цитаты: «По черепам и трупам, за метром метр, идут по Украине солдаты группы «Центр», «Хотят ли русские войны?», «Эй малыш, не стреляй и не хвастай другим, что без промаха бьешь по мишеням живым»…

Ну как, скажите, можно спокойно жить в одном городе с человеком, который все это пишет на стенах?

– Самое криминальное тут было из Юлия Кима «На тех, кто это все затеял – позора вечное клеймо!». Продержалась картина семь недель, остальные подольше, – рассказывает Овчинников. – А вот и валун, смотрите: администрация постаралась для галочки, купила цветочки!

На злосчастном камне с официально-нейтральной надписью «в память жертвам политических репрессий в Боровском районе» действительно аккуратно разложены гвоздики. А на самом валуне все еще виден закрашенный овал.

– Здесь я нарисовал портрет расстрелянного священника, который открыл Благовещенский собор во время оккупации и первый молебен отслужил в память убиенного царя и его семьи. Портрет священника закрасили. Тогда я нарисовал мишень. На камне написал «Вернуть имена» и на постаменте «Растоптаны и забыты». Тоже все закрасили…

Вы не оставляете этот памятник своей заботой!

– Ну раз он появился отчасти моими стараниями, – усмехается Овчинников, – Тут все было расписано мною. Я пишу, они закрашивают… И забор уже проваливается.

За валуном – руины какого-то здания. На покосившемся заборе тоже можно разобрать закрашенные надписи: «Назовем поименно», «Кто назовет ваши имена, расстрелянных тайно», «Никто не забыт»… Рядом проступают цифры «1937».

Тут же, в сквере, женщина с граблями занимается благоустройством территории и, кажется, посматривает на художника с подозрением: ну как опять что-то сейчас напишет и придется закрашивать… Рядом в сквере – памятник Ленину, перенесенный сюда с центральной площади.

– А постамент памятника Ленину я еще в 2014 году разрисовал украинским флагом, – проходя мимо, вспоминает Овчинников. – Потом писал в отделе вневедомственной охраны объяснение, что это я в знак солидарности с участниками «Марша мира», который как раз проходил в Москве. И хода делу не дали… Кстати, Ленин теперь указывает прямо на городской военкомат. А вот на той стене я написал девочку, на которую падают бомбы…

За тот мурал, просуществовавший совсем недолго, художнику суд вынес штраф, – впрочем, для оплаты уважающие его творчество люди перевели ему столько денег, что хватило еще и на выпуск альбома с фотографиями стенописи. Штрафа за антивоенные изображения на стенах было уже два (самих изображений – в десять раз больше).

Почему других мер относительно вас не было принято? Сейчас людей за такую малость сажают…

– Ну, меня посадить, старика… – разводит руками Овчинников. – Полиция выполняет свои инструкции, но, тем не менее, они относятся ко мне, можно сказать, с уважением. Звонят мне: «Владимир Александрович, тут поступило на вас заявление, вы придёте или за вами приехать?». Я говорю: «Давайте второе». Приезжают, потом домой отвозят... 29 октября, когда музей так и не открыли, но знакомые люди приехали ко мне, был звонок из полиции: «Владимир Александрович, нам с вами нужно встретиться». Говорю: приезжайте. Приезжают. «Вот, вам предостережение, чтобы вы больше против войны нигде ничего не писали, потому что, по дополнению к закону, если в течение года повторится проступок такой, то будет уже не административное взыскание, а уголовное. Вам могут дать 2-3 года. Вот, распишитесь». Ну, я расписываюсь… Поблагодарил их за информацию, я, например, не знал об этом дополнении к закону.

Что-то подсказывает, что предупреждение остановит Владимира Овчинникова ненадолго. И можно представить, какой же это неудобный человек для полиции, которой приходится проводить с ним беседы и брать объяснительные, для администрации, которая, кажется, каждый день напряженно ждет, где еще появится в городе крамольный мемориал, мишень с надписью «1937 продолжается» или какая-нибудь антивоенная цитата из классики, – и сколько людей успеют с этим сфотографироваться до того, как это закрасят, и кто потом об этом напишет...

Как все было бы тихо (уже не рискуем добавлять «и мирно») в старинном Боровске, если бы не один-единственный человек.

Стенопись – искусство недолговечное: даже если не закрашивать, климат не позволяет картинам держаться долго, а художник их не подновляет, предпочитая создавать новые. И, наконец, картины – хоть на холсте, хоть на штукатуре – всегда можно уничтожить тем или иным способом. В уничтожении художников власти в разные времена тоже немало упражнялись и достигли успехов. Но вот теперь не столько картины Владимира Овчинникова, сколько сам процесс их создания и борьбы с ними на глазах превращается в своеобразную притчу о том, как невозможно закрасить трагедии прошлого. Память обязательно проступает сквозь слои краски.

Или найдется кто-то, кто напишет о прошлом заново, поверх парадно-белых стен.