Имя писателя Георгия Демидова долго было неизвестно советскому (а потом — и российскому — читателю). При его жизни не было опубликовано ни строчки из написанного им. Даже когда с перестройкой валом пошла печататься лагерная проза, имя Демидова оставалось если и не под запретом, то вне интереса издательств.

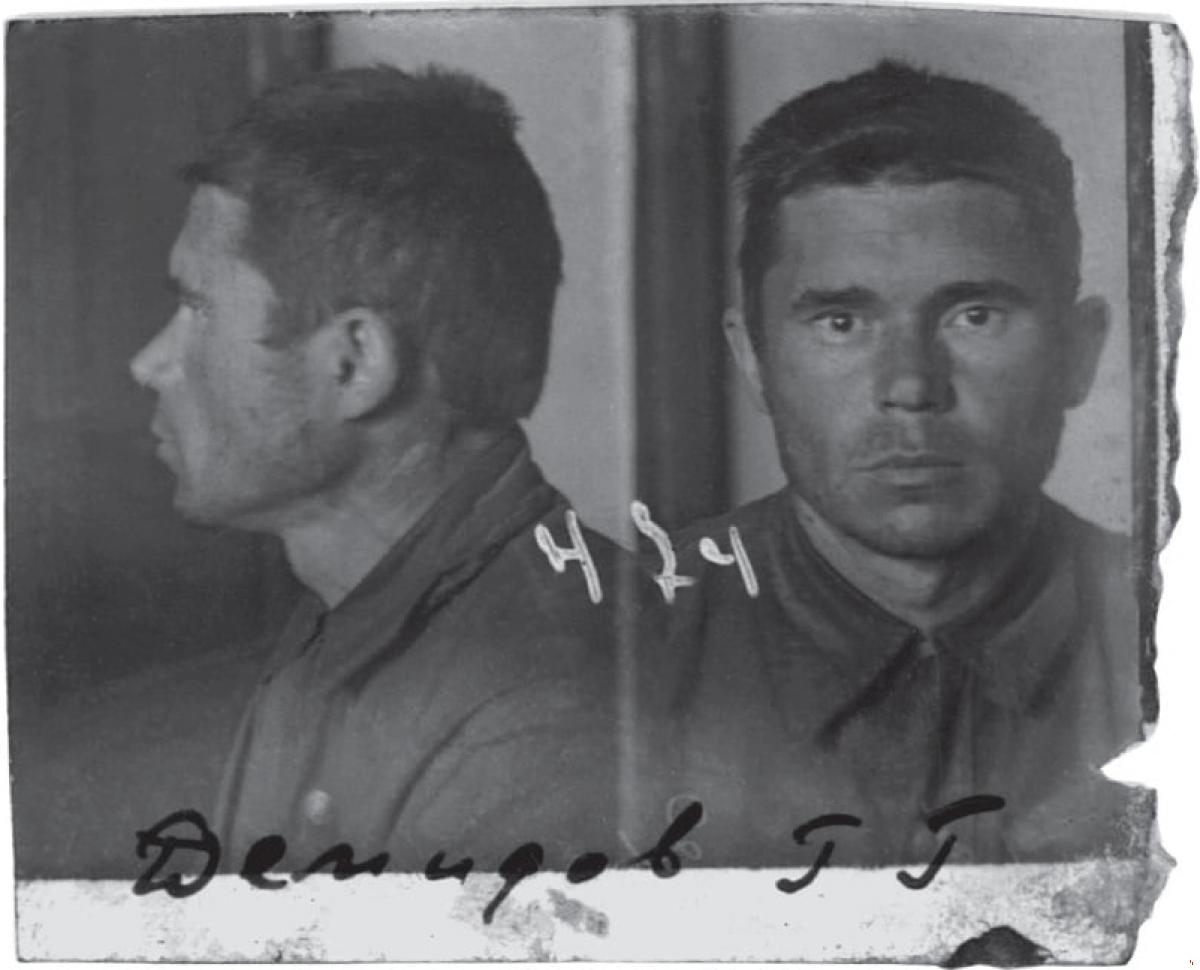

Георгий Демидов родился в Петербурге, в семье рабочего. Мать — безграмотная домохозяйка, отец — заводской мастер. Закончив школу, сначала работал на Тросянецком сахарном заводе, а потом поступил в Харьковский университет — мечтал стать физиком. Учился у Льва Ландау, который уже на третьем курсе сказал Демидову: «Вам тут делать уже нечего», — и юноша уехал доучиваться в Ленинградский политех. В 1932-м вернулся в Харьков, который был тогда советским передним научным краем. Работал в Харьковском электротехническом институте, защитил кандидатскую. Физик-экспериментатор в технике высоких напряжений. Работал недолго — в 1938-м оказался на рудниках Бутугычага на Магаданском переднем крае. По его рассказам, время от времени приходилось питаться человечиной.

В 1946 году в Центральной лагерной больнице Дальстроя, куда заболевшего Демидова отправили в тяжелом состоянии, он познакомился с Варламом Шаламовым: тот работал в ней фельдшером. Из этой больницы Демидова отправили дальше по этапу, и до 1965-го Шаламов ничего о нем не знал и был уверен, что его друг погиб. В 1967 году Шаламов напишет рассказ «Житие инженера Кипреева», где прототипом главного героя станет Демидов. А ранее, в 1964 году, он напишет пьесу «Анна Ивановна», которую посвятит Демидову, думая, что того нет в живых.

На Колыме Демидов применил свой талант физика на деле — наладил переработку перегоревших лампочек для всего Дальлага, что позволяло экономить на закупках. Лагерное начальство было безмерно благодарно выдающемуся заключенному и наградило его американской одеждой, доставшейся по лендлизу. Демидов отказался принять «обноски», за что на него завели очередное уголовное дело.

Фото: bessmertnybarak.ru

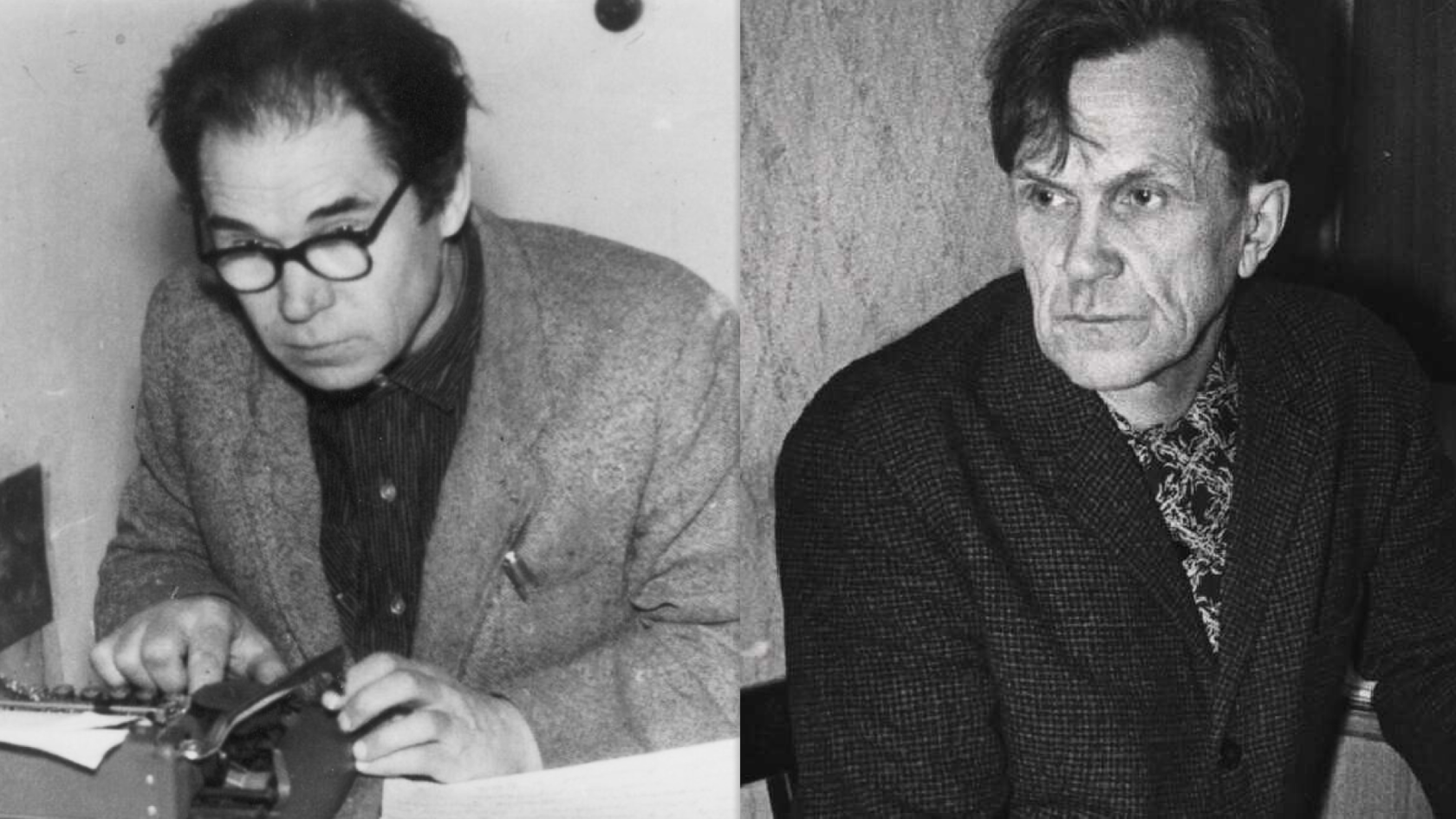

Демидов отсидел 14 лет по разным приговорам, с Шаламовым их вновь свела судьба в 1965–м. Они очень ценили друг друга, нуждались друг в друге, встречались, скандалили до хрипоты о сути явлений и природе вещей. Два года состояли в переписке и разругались вдрызг — Демидов очень обижался на Шаламова за его поучения. Шаламов, по его собственному признанию, ненавидел литературу и призывал Демидова избегать «красивостей». Их переписка становится резкой, обидные пассажи начинают встречаться с обеих сторон, и постепенно дружба сходит на нет, что приносит страдания обоим, но гордыня оказывается сильнее. Тем не менее впоследствии Шаламов признается: «Что же касается моих многих наблюдений, то самым умным и самым достойным человеком, встреченным мной в жизни, был некто Демидов, харьковский физик».

Фото: nkvdmuseum.ru

В 1980 году все рукописи Демидова были изъяты КГБ. Ничего не осталось. В 1987 году писателя-физика не стало. В том же году дочери после невероятных усилий удалось вернуть рукописи, но впервые проза Демидова увидела свет в 2000 году — журнал «Звезда» опубликовал его рассказ «Точка отсчета». А в 2008 году, к 90-летию писателя, был выпущен сборник его рассказов с этим названием. К сожалению, публикации остались практически незамеченными — к тому времени лагерная тема, как казалось читателю, была раскрыта Солженицыным и Шаламовым. Хотя, если вдуматься, и год первой публикации, и название рассказа оказались символическими — в 2000 году к власти пришел кагэбэшник, и это стало точкой отсчета нового витка репрессий. Тогда мало кто понимал, к чему приведет восшествие на трон человека из недр репрессивной системы, деятельность которой с такой болью описывал Демидов. История ничему не учит. Началась новая эпоха незнания.

За тему незнания и ухватился «режиссер-космополит», как он сам себя называет, Сергей Лозница, взявший за основу своего нового фильма «Два прокурора» одноименный рассказ Демидова. Фильм участвовал в основном конкурсе последнего Каннского фестиваля.

Фото: facebook.com/festivaldecannes

1937 год, СССР, Брянск.

У юного выпускника юридического факультета Александра Корнева (Александр Кузнецов), отправленного по распределению прокурором по надзору в Брянскую область, оказывается клочок бумажки — коротенькое письмо одного из заключенных, написанное кровью. В письме — просьба передать бумажку прокурору и немедленно приехать. Автор письма — старый большевик Степняк (Александр Филиппенко), который рвется рассказать прокурору о беззакониях, творимых НКВД. После долгой беседы со Степняком в тюремной камере и рассказа того о сфальсифицированных делах Корнев по совету Степняка и по зову сердца решает ехать в Москву, что рассказать генеральному прокурору Вышинскому (Анатолий Белый) о злодеяниях НКВД. Юноша уверен, что в Москве просто не знают о чудовищах из брянского НКВД, что сейчас Вышинский ужаснется и всех накажет. К чему приведет правдоискательство молодого идеалиста — догадаться нетрудно.

kino-teatr.ru

Трагическое приключение Корнева начинается в совершенно кафкианском пространстве. Тюрьма, куда приезжает герой, похожа на замок, населенный людьми разной степени «мордоворотости». Они стоят, ходят, сидят и непостижимым образом все время рядом с Корневым — то молча обступают его, что движутся за ним одной большой тенью, то открывают рот и произносят реплики, начиненные тревожным абсурдом. Лозница — мастер портрета, это особенно было заметно в его ранних документальных картинах, где камера фокусировалась на лицах, создавая безмолвные портреты людей, застывших каждый в своем «эго». Это умение режиссер потом будет переносить в игровые фильмы, складывая из лиц мозаику невеселой российской жизни. В «Двух прокурорах» эти лица вместе с общей атмосферой кафкианского замка не только создает ощущение ожидаемого трагического конца главного героя, но и погружает зрителя в темную бездну жизни при Большом терроре.

Степняк, больной, изувеченный палачами, рассказывает Корневу о страшных злоупотреблениях местного НКВД, об их стремлении уничтожить старых большевиков, которые мешают НКВД, по его мнению, отступать от линии партии и от продолжения дела Ленина. Сцена встречи героя с заключенным — бенефис Александра Филиппенко, играющего размашисто, местами фарсово и с космической экспрессией. Сила его убеждения такова, что еще немного — и ты сам поверишь, что брянский НКВД — гнойник на теле безукоризненной советской юриспруденции. Старая актерская школа еще жива, кто бы что ни говорил.

kino-teatr.ru

Кузнецов с его невозмутимой манерой игры должен бы вроде составить контраст с Филиппенко, но на деле они оказываются двумя половинками одного целого. Словно инь и янь, лед и пламень, они создают дуэт, в котором каждый не противоречит другому, но дополняет его. Если убежденность героя Филиппенко дышит раскаленным металлом, то убежденность героя Кузнецова лишь поблескивает у него в глазах. Кузнецов — один из лучших российских актеров своего поколения. Горько, что уже не российских — как и Филиппенко, и Белый, он осудил российскую агрессию в Украине и, оставив за спиной прекрасно начатую карьеру, уехал подальше от смрада. Кузнецов — актер, говорящий глазами. Он из тех, чья органика позволяет ему не лицедействовать, но быть уместным везде, в любой роли, в любом контексте. Его кажущаяся невозмутимость — скромная обертка, под ней прячется от невнимательных глаз и восхищает внимательные вся палитра человеческих эмоций. Хороший актер всегда на вес золота, а актер, у которого главное оружие арсенала актерских средств — лишь глаза, — на любых просторах бриллиант.

Чудом прорвавшись к Вышинскому, новоиспеченный юрист кратко рассказывает тому о безобразиях в брянском НКВД. Точное кастинговое попадание «Вышинский — Белый» придает эпизоду дополнительное достоверное звучание. Искорки в очках иезуитски доброжелательного генерального прокурора отражаются надеждой юного просителя на понимание и скорое наведение порядка на Брянщине. «Конечно, мы разберемся и кого надо накажем», — ласково-делово обещает генеральный прокурор. Бедный юноша не понимает, что столкнулся с Абсолютным Злом.

kino-teatr.ru

Финал предсказуем — правда, в отличие от рассказа Демидова, без подробностей дальнейшей короткой судьбы правдоискателя Корнева.

Вернувшись из лагерей, Демидов, как он сам впоследствии рассказывал, был немало удивлен полным отсутствием лагерной прозы в СССР — ведь сталинизм позади. Эх, бедного Демидова сейчас бы в Россию полюбоваться памятниками Сталину. Кроме «Одного дня Ивана Денисовича», не увидело свет ничего, рассказывающее о страшном лагерном опыте. Все, что было написано Шаламовым, Львом Разгоном, Евгенией Гинзбург, лежало в их письменных столах до лучших времен или публиковалось на Западе, а в СССР было издано только с началом перестройки. Демидову, как мы знаем, повезло еще меньше. Тогда-то он и взялся за перо, боясь, что лагерную тему забудут, замылят, заболтают.

Сейчас кажется, что про сталинские репрессии мы знаем чуть ли не все. Но почему тогда появляются памятники Сталину, в том числе в московском метро в самом центре? От беспамятства? Да, от него, но беспамятство есть результат добровольного незнания. Поэтому фильм Лозницы заметно перекликается с сегодняшним днем. Пламенный революционер Степняк, явно неплохо ориентирующийся в партийной жизни, не знает о репрессиях? Причем заметим, что так называемый Большой террор не в один день возник, не тогда, когда «Сталин Кирова убил в коридорчике». Он начался гораздо раньше, еще в 20-е, просто в 37-м принял грандиозный масштаб. Не заметить, как подкрадывается национальная трагедия, простительно новорожденным. Выпускник юрфака Корнев — он изучал советскую юриспруденцию, и ничего его не смущало? Он тоже не знал? Они все смотрели в другую сторону?

allocine.fr

«Мы ленивы и нелюбопытны» — такой диагноз поставил Пушкин своему народу. Быть ленивым не означает отлынивать от работы, не гореть за урожай, не учить уроков или не спать до полудня. Душевная лень страшнее лени физической, а если это лень целой страны — она рано или поздно приведет к трагедии, как это случилось в Советском Союзе и потом — в России. «Мы не знали», — скажут потом люди, искренне не подозревая, что не знали, потому что не хотели знать. Когда-нибудь то же самое скажут и наши современники, хотя у них под рукой было мощное орудие знания — интернет.

Наверняка сейчас опять пришла пора громко говорить о сталинизме. Впрочем, эта пора никогда и не проходила — страна, искалеченная репрессиями, не дала себе труда отрефлексировать эту страшную страницу своей истории. Много ли фильмов было снято на эту тему? Вроде кажется — куда больше, а на самом деле — по пальцам пересчитать. Самый правдивый и тяжелый — «Хрусталев, машину!» Алексея Германа. Относительно удачные — «Завещание Ленина» Николая Досталя, «Жизнь и судьба» Сергея Урсуляка, «В круге первом» Глеба Панфилова. Довольно беззубые «Дети Арбата» Андрея Эшпая. Вот вам и все. Кое-где по касательной тема репрессий затрагивалась, но касательная — это не погружение в материал. Не так давно была «Обитель» по роману Захара Прилепина, снятая Александром Вартановым, — о начале репрессий в 20-е годы. Но там ненавязчиво проходила прилепинская любимая тема «при Сталине все было не так уж и плохо, а в лагерях не так уж и страшно», поэтому вычеркиваем. В этом смысле можно было бы назвать фильм Лозницы своевременным. Только вот беда: несмотря актуальность и удручающее отсутствие (ну или — почти отсутствие) фильмов на тему сталинских репрессий, фильм выглядит очень архаичным. Причина архаичности «Двух прокуроров» — в отсутствии рефлексии, так необходимой сегодня для создания произведений на эту тему. Если брать за точку отсчета значимость темы — тут Лознице можно только искренно аплодировать. Но «Двум прокурорам» надо было появиться лет тридцать назад — тогда бы он смотрелся вовремя. Сейчас рассказ о юристе-правдоискателе, который вместо правды находит трагический конец, выглядит обескураживающе. Взяв за основу рассказ Демидова, Лозница избавился от множества сюжетных линий, оставив от сюжета лишь скелет.

allocine.fr

Но рассказ, написанный в 60-е исстрадавшимся вчерашним зеком, переполненный собственной болью, изобилующий описаниями и рассуждениями, в которых писатель, разрывая на куски собственное сердце, рассказывает историю трагического выбора, в фильме превращается в констатацию факта репрессий 37-го. Мы знаем этот факт. Знают его и за границей. Ликбез мы все давно прошли, а те, кто не прошел, — им он и не нужен. К тому же кинематограф, как любое искусство, — не обучающая площадка. Искусство — территория рефлексии, которой фильм Лозницы, увы, лишен. Интриги, необходимой для сухого повествования, каким нам преподносит сюжет Лозница, в его картине нет. У Демидова ее тоже не было, но ему интрига и не была важна — ее отсутствие искупалось мощной словесной основой. Лозница ее вычеркнул, не заменив при этом кинематографическим языком. Хотя выдающийся оператор Олег Муту, верный союзник Лозницы во многих его фильмах, создает очень чувствительную «картинку», и ощущение кафкианской замкнутой абсурдности — в первую очередь его заслуга.

«Преступлений социального характера утаить от истории нельзя, — писал в своих мемуарных записках Георгий Демидов. — Они даже не шило в мешке. Скорее кусок расплавленной лавы, раскаленное ядро…».

Это ядро до сих пор горит и жжет — просто слишком многим хочется сжечь в этом огне себя, других и всю страну.