«Под впечатлением от церковной поддержки возвращения Путина в Кремль Pussy Riot написали песню «Богородица, Путина прогони». Днем 21 февраля они спели ее первые строчки на амвоне храма Христа Спасителя, танцуя, прыгая, крестясь и кланяясь. Акция длилась 41 секунду и напрямую отвечала патриарху в том же месте, где он противопоставил протестующих тем, кто стоит в очереди к Поясу Богородицы <…> В клипе, который группа опубликовала вечером 21 февраля, съемки акций в обоих соборах монтировались с реакциями их сотрудников и посетителей: яркие, раскованные и разноцветные участницы группы контрастировали с угрюмыми православными, одетыми в темные пальто и куртки»

youtube.com/@TED

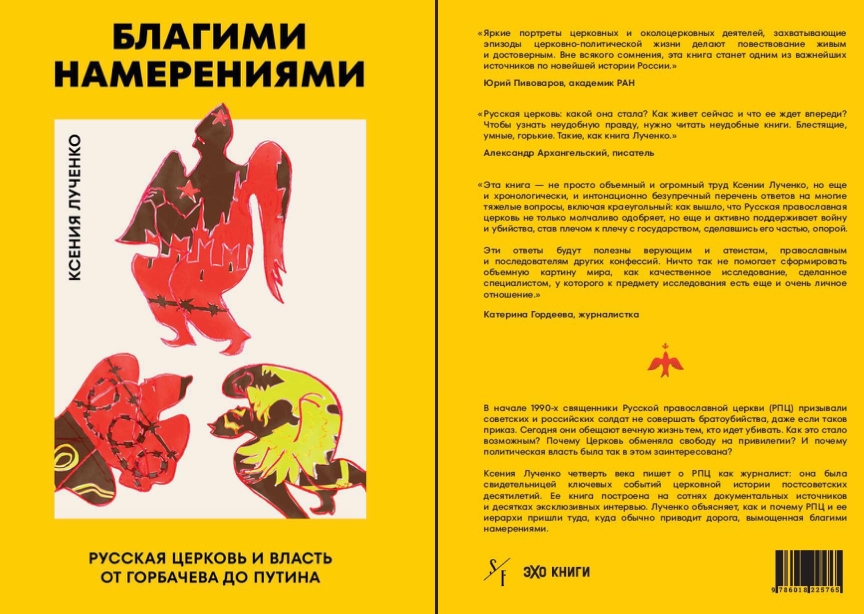

Этот фрагмент из книги журналистки Ксении Лученко «Благими намерениями: Русская православная Церковь и власть от Горбачева до Путина» посвящен известной акции группы Pussy Riot, ставшей причиной не менее известного судебного процесса над участницами группы. Один из эпизодов хроники «Как РПЦ дошла до того, что мы видим сейчас», описан, как и все прочие сюжеты в книге Лученко, живо и колоритно. И вызывает вполне ожидаемую реакцию читателя (кто, в самом деле, скажет, что тот суд был справедливым?).

И только если хорошо представляешь себе церковную среду, видя в ней не только привычные негативные штампы о мракобесах, зацепишься взглядом за финальные строчки приведенной цитаты. Действительно, странно, что православные посетители храмов (акция проводилась сперва в Елоховском соборе, потом уже в ХХС) в феврале пришли в церковь в темных пальто и куртках, а не в разноцветных балаклавах, как продвинутые раскованные акционистки. И с чего же они выглядели угрюмо – ведь могли бы радостно похлопать тем, кто забрался для своей акции на амвон храма. Почему их не порадовала публичная акция в церкви, куда вообще-то приходят, совершенно не рассчитывая на панк-молебен?

Фото: delfi.lt / AP / Scanpix

Эти люди, как далее говорится в книге, ничего девушкам не сделали, не кинулись бить их хоругвями и жечь на костре в церковном дворе. Просто вывели на улицу. Дальнейшее преследование участниц акции началось позже, после выхода клипа, по инициативе «сверху», причем свидетелями стали в основном охранники ХХС плюс одна свечница и один прихожанин из «националистической православной организации» – прочие угрюмые православные участием в судебном процессе себя не скомпрометировали. И все же получили заведомо негативную характеристику от писательницы, которая отлично знает церковную среду изнутри.

Такое ощущение – вроде бы все верно изложено, но как будто бы чего-то не хватает или какие-то нюансы теряются из поля зрения читателя – периодически возникало у обозревателя «Соты» при чтении этой книги, получившей массу положительных оценок и включенной в лонг-лист премии «ПолитПросвет».

Но чтобы объяснить, чего в книге Ксении Лученко не хватает, надо сначала сказать о достоинствах. Эта книга вполне заслуженно вошла в число 15 номинантов на «ПолитПросвет»: спецнаграда премии «Просветитель» вручается книгам, в которых рассматриваются актуальные тенденции современной российской жизни. Кстати, на весь лонг-лист это единственная книга о жизни церковной, а не общественно-политической. Да и без номинации на премию книга Ксении Лученко не могла не привлечь внимание – журналистка, много лет писавшая о церковных проблемах для разнообразных СМИ, ведущая телеграм-канала «Православие и зомби», в котором регулярно предлагается церковная аналитика и подоплека скандалов и кадровых перестановок в РПЦ, она, конечно же, прекрасно знает свою тему и умеет увлекательно излагать материал. Да и задача книги понятна: рассмотрев церковную жизнь с момента распада СССР, объяснить, как получилось, что церковная иерархия пришла к оправданию агрессивной войны с соседями. Вопрос, который волнует многих и внутри Церкви, и вне ее, и конечно, всем хочется, чтобы им предложили понятный ответ.

Ксения Лученко пытается дать ответ, для чего последовательно описывает знаковые события, происходившие в Церкви с 1990 года, и персонажей, так или иначе ответственных за происходящее сращение РПЦ с правящей элитой государства. Это, действительно, четкий, ясный, увлекательно написанный ликбез по церковно-общественной ситуации за 35 лет, включающий экскурсы в более далекое прошлое, поскольку автор старается дать характеристику отношений Церкви и государства в советское время, а также распутать клубок конфликтов между представителями эмигрантского церковного сообщества в XX веке. Последние попытки могут смотреться спорными, потому что кратко описывать такие большие временные интервалы и проблемные истории – значит, неизбежно что-то упрощать, упускать и схематизировать. Но в сущности, людям, ничего не знавшим о предмете ранее, такие экскурсы помогают получить хоть какую-то картинку, и ничего существенного журналистка здесь не искажает, а список источников, в котором есть не только публицистика, но и научные публикации, позволит интересующимся прояснить детали.

Фото: Дмитрий Рабеев / dzen.ru/takiedela.ru

События последних десятилетий Лученко разбирает гораздо детальнее, и читать эту хронику действительно увлекательно: даже те, кто сам не был чужд церковной тематике, уже забыли многое, происходившее в 1990-х и начале 2000-х, а каких-то эпизодов не знали совсем, и заново все вспомнить или дополнить свои воспоминания интересно. Что уж говорить о читателях, которые о происходящем в Церкви знают лишь по эху скандалов в медиа. Начиная с нераскрытого убийства о.Александра Меня в сентябре 1990 года (его истории на фоне контроля КГБ за церковной средой в позднем СССР посвящены целых три главы книги), Ксения Лученко рассказывает о развороте Горбачева к религии; о попытках церковных иерархов принять участие в переговорах с путчистами в 1993 году; о становлении будущего патриарха Кирилла Гундяева как ученика митрополита Никодима (Ротова), известного любовью к компромиссам с властью (это совершенно не секрет для церковной среды, но в России вряд ли кто-то может публично дать «учителю патриарха» жесткую характеристику). История погребения царских останков, появление Всемирного русского народного собора, превращение святого Серафима Саровского в покровителя ядерной отрасли и выросшая из этого концепция России как «катехона» (таинственного «удерживающего» из Апокалипсиса, предотвращающего до поры до времени приход Антихриста). И так далее до церковного раскола в Украине (он, кстати, описан с максимальным сочувствием к попавшей в мучительную ситуацию ПЦУ) и поддержки в РПЦ войны.

«Отстраиваясь от Москвы, украинцы в гиперболизированной форме стали воспроизводить модель тесной связи национальной церкви и государственной власти. Церковь осознавалась и использовалась как инструмент нациестроительства, символ культурной и политической идентичности страны»Ксения Лученко

Хроника событий перемежается галерей портретов знаковых персонажей: Кирилл Гундяев, Андрей Кураев, Тихон Шевкунов, Константин Малофеев, Всеволод Чаплин и не столь заметные деятели бизнеса, церковные иерархи, государственные чиновники, вольно или невольно превращавшие Церковь в инструмент государственной пропаганды.

Фото: kaliningradtoday

Возможность увидеть изнанку того, что мы помним по строчкам новостей, так притягательна, что не сразу обращаешь внимание на некоторые пробелы.

Впрочем, сразу оговоримся, что большой плюс книги – пробел по части смакования церковных скандалов. Автор не поддалась соблазну попутно перетряхнуть все нашумевшие истории про гей-лобби, попов на мерседесах, браки и разводы «православных бизнесменов», коррупцию в церковной среде… Книга не превратилась в хронику скандальных историй, а те скандалы, которые здесь упоминаются, упомянуты вполне уместно, для характеристики героев, и описаны вполне корректно, а порой даже с человеческим сочувствием к участникам.

«В конце марта 2012 года Кирилл впервые решил сам, без посредников и помощников, войти в интернет и ввести в поисковую строку «квартира патриарха». И увидел там сотни ярких ернических заголовков про себя и «нанопыль», а кликнув по ним, обнаружил негативные упоминания своего, возможно, самого близкого человека — Лидии Леоновой, за которую он не мог даже публично вступиться. По словам одного из тогдашних сотрудников патриархии, «он снова почувствовал себя незащищенным, уязвимым, его мир пошатнулся». Произошла ретравматизация: так же, как в 1997 году на пике «табачного скандала», медийная волна, которую Кирилл никак не контролировал, могла смести все его достижения»Ксения Лученко

Нет здесь и каких-либо сенсационных открытий: все, что изложено в книге, уже публиковалось в СМИ, а по поводу событий, получивших разные объяснения, и из главы в главу перемещается аккуратный рефрен «что за этим стояло на самом деле, мы не знаем». Достоинство это или недостаток – предоставим решать читателям, но, по крайней мере, автор книги не пытается сыграть на обладании эксклюзивной информацией и не выдает свои домыслы за точные версии, что нельзя не одобрить.

Но если начинаешь вдумываться в то, какую именно картину предлагает Ксения Лученко, понимаешь, что цепь событий, по замыслу автора неуклонно подводящих к печальному итогу, на самом деле состоит из разорванных звеньев. Все вроде бы логично: вот, например, неудачное участие в переговорах 1993 года стало моментом принятия Церковью своего подчиненного положения в государстве при внешней аполитичности.

«Для патриарха Алексия провал переговоров в Даниловом монастыре был сильным ударом. Его глубоко потрясло кровопролитие, которое ему не удалось предотвратить. И ему, и амбициозному митрополиту Кириллу, который тоже вложил много личного ресурса в эти переговоры, пришлось принять реальность: РПЦ не может стать самостоятельной политической силой, ее морального авторитета и влияния на общество недостаточно, чтобы быть источником власти. Именно тогда Церковь имитировала отказ от политической субъектности, чтобы поддержать государство»Ксения Лученко

Но ведь туда же, к попытке госпереворота 1993 года, Лученко относит и начало объединения некоторых представителей духовенства и верующих, увлеченных националистическими и имперскими идеями, и коммунистов, стремление соединить Святую Руси и СССР в одном ряду, – только эта тенденция намечалась не в патриархии, а среди тех маргиналов, которые поддержали ГКЧП. «Роковые повороты» происходят по разные стороны баррикад, а не как события одного ряда.

К чему в этой цепочке звено «непризнание Церковью подлинности царских останков»? История, которой посвящена целая глава, длинная, привлекающая внимание, интересная, но только что именно она объясняет нам в судьбе РПЦ? Ее недоверие государственным экспертизам? Причин такого недоверия мы, как и многого другого в книге, тоже не узнаем, что же означает этот элемент цепочки?

Фото: Дмитрий Соколов / yeltsin.ru

В сущности, перед нами вовсе не цепь событий, про которые Лученко пишет: «Тридцать лет подряд Церковь и как официальный институт, и как сообщество людей последовательно на каждой развилке совершала выбор, который привел ее к соучастию в самой кровопролитной и вероломной войне в Европе после Второй мировой». Это скорее лоскутное одеяло, где одновременно появляются очень разные лоскутки, соединяясь в итоге в одну картину, и где при этом масса прорех и пробелов: чего-то мы не знаем, а что-то произошло друг за другом, но не обязательно связано друг с другом. Представители Церкви принимали множество разнообразных решений, сознательно шли на компромиссы с совестью или искренне заблуждались, но насколько правомочно соединять их выборы в плавный последовательный путь под откос – вопрос точки зрения.

Проблема в том, что, соединяя выбранные сюжеты в картину, объединенную общим замыслом – в хронику церковного падения – автор вольно или невольно оставила за кадром многое другое. Конечно, все описать было невозможно. Конечно, целью было сосредоточиться именно на проблемах, конфликтах, одиозных персонажах, которые ответственны за то, что происходит с церковью сейчас, отчего и взгляд избирательный. Но в результате получившаяся картинка подтверждает популярный стереотип: в церковной среде все с 1990-х годов иерархи думали только о деньгах, положении или иных выгодах для себя лично, а опирались на мракобесов-фундаменталистов с угрюмыми лицами или, в лучшем случае, романтиков, мечтающих о возрождении православной империи. Все они там такие, других нет.

Фото: kremlin.ru

Этот вывод не является целью самой Лученко, так что она пытается выправить ситуацию в последней главе, описывая трудное положение священников в современной России и судьбу о.Алексея Уминского. Этот рассказ, впрочем, закольцовывается с историей о.Александра Меня из первых глав – и тот и другой выходцы из среды советских неформалов, и тот и другой известны медийной, миссионерской, благотворительной деятельностью, и тот и другой так или иначе «выдавлены» за пределы РПЦ (с помощью загадочного убийства или лишения сана и угрозы ареста). Вот, что происходит с хорошими людьми в Церкви, понимает читатель, поскольку других «хороших людей» в церковной среде ему практически и не показали, да и были ли они в такой-то среде?

Состояло ли церковное сообщество 1990-х сплошь из мечтателей о возрождении империи и монархии, из националистов и фундаменталистов? Были ли среди церковных начинаний тех лет действительно хорошие проекты и в какой мере их инициаторами были представители церковной иерархии? Вся сфера церковного просвещения сводится в книге к краткому упоминанию противостояния ректоров двух известных православных университетов, о.Георгия Кочеткова и о.Владимира Воробьева, за влияние на паству – но стоит ли так упрощать конкуренцию двух церковных проектов, опирающихся отнюдь не на властную вертикаль, а скорее на горизонтальные связи, участники которых по сей день подчеркивают, что Церковь должна держаться своей собственной «повестки», а не встраиваться в решение идеологических задач государства? Разве разнообразие медийных православных проектов, появлявшихся за 35 лет, можно свести лишь к инициативам о.Тихона Шевкунова (ведь тот же Легойда помимо всего, что сказано о нем в книге, разве не пытался даже до страшных 2020-х годов делать вполне человечный журнал «Фома»?). Кто занимался в церковной среде благотворительной деятельностью и всегда ли она сводилась к помощи армии (вспомним службу «Милосердие» епископа Пантелеймона (Шатова))? Разве инициативы вроде внедрения духовенства в тюрьмы и армию изначально рассматривалось как помощь государству в идеологической работе, а не как попытка ввести в жесткие замкнутые структуры какой-то человеческий элемент, оказать какую-то духовную поддержку тем, кому тяжело внутри этих структур?

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Описывая судьбу протоиерея Всеволода Чаплина, Лученко делает красивое обобщение: «…постсоветская РПЦ и была Чаплиным – его биография символизирует весь ее путь: атеистическая советская семья, ревностное романтическое обращение в 1980-х, прилив энергии и море возможностей в начале 1990-х, разочарование в демократии и влюбленность в государство, национал-патриотический поворот, мучительная радикализация с мечтой о карающей врагов длани Господней». Но, как и любое красивое обобщение, это все же выглядит не во всем справедливым, как несправедливо сводить церковную историю к истории карьеры патриарха Кирилла, который так опасался критиковавших его за «модернизм» церковных радикалов, что начал мимикрировать под них. Ведь в другом месте, описывая судьбу одного из православных священников, сама Ксения Лученко признает: «эта история, как и сотни других историй священников и верующих, живущих в России или покинувших ее, показывает, что церковное сообщество не монолитно, что сводить все многообразие русского православия к Московской патриархии и ее человеконенавистнической имперской идеологии несправедливо».

Фото: Анна Гальперина / pravmir.ru

Да, многие начинания прежних десятилетий в результате оказались разрушены или испорчены в процессе сращения церкви и государства, но, даже если так, отнюдь не благие намерения их инициаторов привели к нынешней грустной ситуации.

Но понять все это может читатель, который интересуется происходящим в церковной среде и сможет задать дополнительные вопросы, отметив то, что в книгу не вошло. А вот читатель, далекий от церковного мира и привыкший судить о нем по новостям в медиа, окончательно утвердится в мнении, что внутри церковной ограды нет ничего святого и ничего не жалко. Вопрос в том, это ли требовалось доказать.