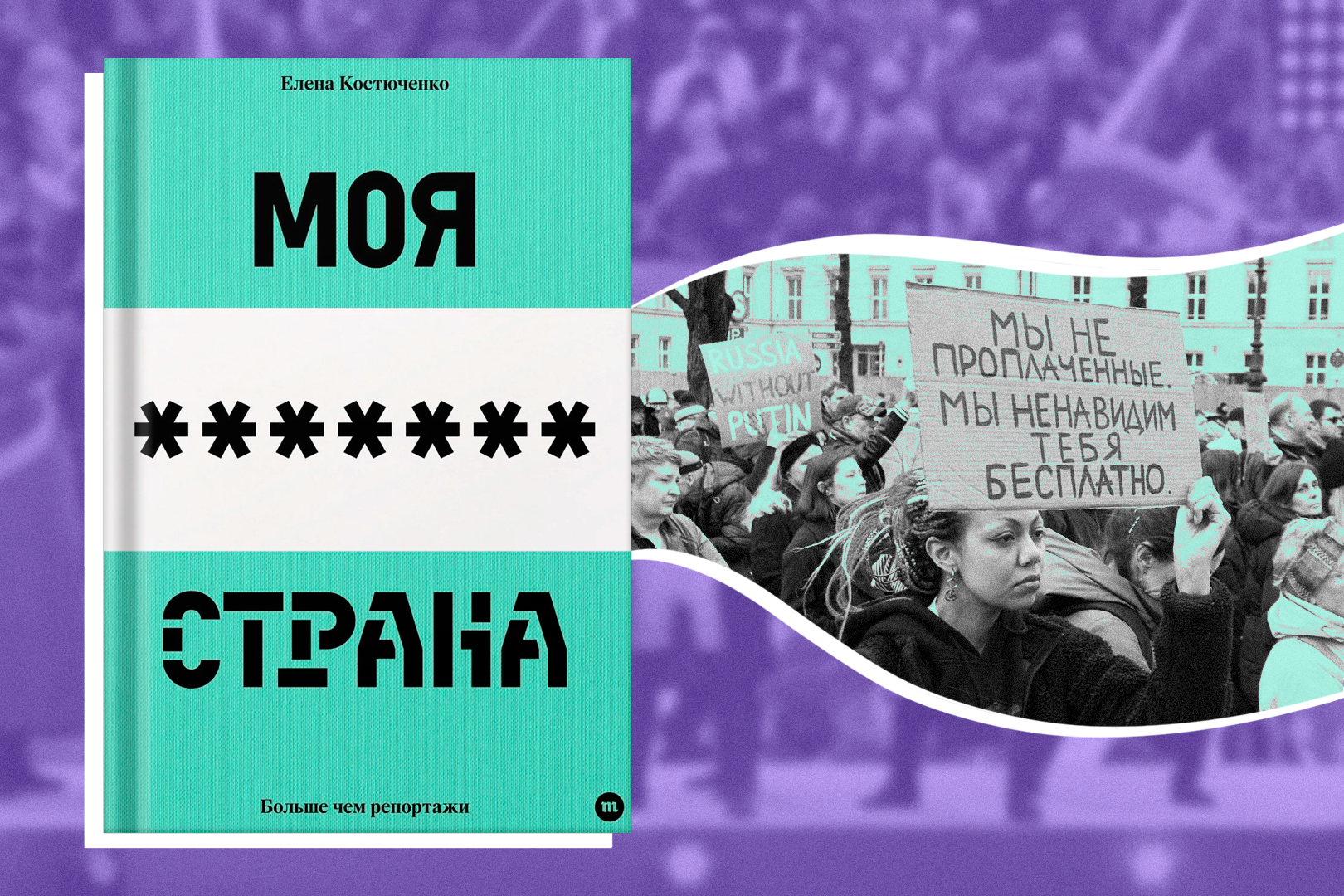

В январе 2024 года в издательстве «Медузы» выпущен уже второй тираж книги журналистки Елены Костюченко «Моя любимая страна»: первый тираж за рубежом раскуплен. В России книга доступна только в электронном виде обладателям мобильного приложения Медузы (зато бесплатно). К этому времени книгу прочитал и рецензент SOTA – но не сразу смог сформулировать свои впечатления от прочитанного, уж очень они оказались противоречивыми. Этот текст сначала воодушевляет, потом разочаровывает, снова впечатляет и озадачивает в финале – потому что не показывает того, на что вроде бы претендует, хотя показывает многое другое.

Елена Костюченко – известная журналистка, много лет работавшая в «Новой газете», автор множества публикаций на сложные темы: от отечественного криминала в станице Кущевской до военных действий на территории Украины. После начала российского вторжения она подготовила серию репортажей, побывав в украинских городах и на оккупированных Россией территориях, сама же была вынуждена уехать в Германию и перейти работать в «Медузу», но перед первой же командировкой, предположительно, была отравлена неизвестными веществами, после чего до сих пор находится за штатом, пытаясь вернуться к работе. Книга была написана еще до отравления (хотя вычитывалась в процессе лечения).

Анонсировалась книга как рассказ о сползании России в войну и фашизм. Возможно, виновата именно эта громкая заявка – показать, как Россия скатывалась в ту реальность, в которой мы все сейчас оказались. Кому как ни журналистке, много лет исследовавшей самые страшные стороны российской действительности, зафиксировать эпическую историю? Книга на это претендует разными способами. Это и попытка совместить серию старых репортажей (отметим, Елена Костюченко выбрала для этой книги не все самые известные свои расследования, так что, если знакомиться с ее журналистской биографией только по книге, впечатление будет неполным) с рассказами о собственной жизни, вписанной в историю страны. И попытка задать определенный вектор восприятия: скажем, один из «мирных» репортажей о буднях психоневрологического интерната, в «Новой» опубликованный под лаконичным «Интернат», здесь помещается в главе «Фашизм уже давно (откройте глаза)». Но кажется, автор – мастер другого жанра: она не создает эпических полотен, а фиксирует реальность в том неприглядном виде, в каком застает эту реальность в конкретный момент и в определенном месте.

Елена Костюченко, родившаяся в 1987 году и с детства наблюдающая, а с юности еще и фиксирующая в текстах процесс превращения позднего СССР через неустроенность 1990-х в путинскую псевдодемократию (или полудиктатуру), конечно, обладает достаточным жизненным опытом, чтобы соединить рабочие и личные воспоминания в единый текст. Более того, в начале книги читатель, выросший в то же время и в примерно схожих реалиях, поражается узнаваемости детских ощущений, переданных в первой главе «Мужики из телевизора». Кажется, что это общие воспоминания поколения 1980-х – во всяком случае, той его части, чьи родители не вписались успешно в новую реальность: скудный быт, мир, выстроенный вокруг телевизора, где плохой Ельцин и стучащие касками голодающие шахтеры, нестабильность будущего, задержки зарплат, тревога родителей, вынужденных много и тяжело работать,– справятся ли, продержатся ли, вернутся ли поздно вечером спокойно домой по непредсказуемо опасным улицам…

Когда мне было пять, я узнала, что мы все умрем. И мама может умереть. Чуть позже я сообразила, что мама может умереть не от старости, когда-нибудь в будущем, а сейчас, потому что бандиты. Я стала бояться вечеров. Вечером зло ближе, темнота дает ему дорогу. Я садилась на окно и вглядывалась в темноту. Я верила, что мой взгляд освещает маме дорогу до дома, бережет ее. Иногда тревоги становилось очень много. Тогда я брала жестяную коробку с пуговицами и перебирала их, как сокровища. Пуговицы немного защищали от ужаса.

Все это настолько узнаваемо и настолько точно схвачено, что надеешься – так оно и пойдет дальше, автор наконец-то сумеет собрать образы и эмоции, выстраивающие картину нашего общего прошлого, и сможет что-то объяснить про то, как из этой почвы страшным цветком вырос нынешний ресентимент.

И это будет именно что большая литература.

Но нет – автор переходит на стремительный и схематичный пересказ своей последующей биографии и истории страны, и получается все-таки журналистика.

Собственно, вопреки попыткам создать ощущение целостности, книга распадается на три вида текстов разного формата: репортажи, детские воспоминания и хроника событий (личных или исторических) между ними. Репортажи отделены от прочего, но тексты второго и третьего вида задуманы как единое целое – а все-таки неоднородны по тональности и глубине.

Самая лиричная часть книги – то, что относится к воспоминаниям. Детство, мамина деревня, предстающая почти сказочным утраченным раем с ручными ласточкой и ежиком и лосями в ближнем лесу (и контрастирующая с той же, но разрушенной и умирающей деревней из реальности автора), мамины рассказы про Крым с самым синим морем и настоящими дворцами (где автор уже не побывает). Такие фрагменты связаны с мамой – и, пожалуй, лучшее, что удалось в книге: показать, как преломляется история страны в истории семьи, как деформируется восприятие реальности самыми близкими тебе людьми, и как, несмотря на это, вы пытаетесь сохранить взаимную любовь и связь. Это, может быть, одна из ключевых тем в современной российской истории частной жизни и, несомненно, мучительная и болезненная тема для многих из нас.

Именно в этих отрывках и удается найти единственное объяснение названию книги – тому, почему эта страна все-таки любимая, и что в ней вообще можно любить. Потому что другие части такого объяснения не дают.

Ждешь, что вся книга будет такой, а она такой не будет. Ее заметная часть – пересказы событий между теми или иными временными точками, порой раздражающие сухостью, лаконичная хроника, довольно поверхностно передающая сложность происходящего.

Раздражает эта часть книги и некоторой шаблонностью: например, точно ли оппозиция «зажравшаяся Москва / страшно далекая остальная страна» полно передает реальность?

Стало модно быть социально ответственным – то есть быть подписанным на рекуррентные платежи благотворительным фондам. Цена стаканчика с кофе списывалась с карты раз в месяц и делала тебя хорошим человеком. Так москвичи откупались от большой страшной России, которая начиналась сразу за их домом, немножко повернуть.

Кажется, что Елена Костюченко не мастер обобщений, потому что они как раз не выглядят убедительными. «И тут мне надо сказать о порядочности, как ее понимают в России. Порядочность – это не нравственность, скорее, ее антоним. Порядочный человек следует заведенным порядкам. Например, дает взятку при превышении скорости – так делают все. Слушается старших. Не качает права», – правда ли, что вся Россия понимает «порядочность» как своевременную дачу взятки гаишникам? Для всех ли порядочность – антоним нравственности, не свойственная тем, кто качает права (неужели даже для матери автора, присылавшей деньги митингующим шахтерам)?

Еще эти фрагменты коробят какой-то словно нарочитой грубостью и примитивностью речи на уровне бытового сквернословия: трудно предположить, что журналистка, сказавшая о себе в одном из текстов «я очень чувствительна к речи, очень хорошо чувствую ее ткань», не способна рассказать свою историю без однообразных «ни хуя себе» и «хуй знает где». Если это художественное средство, то что таким способом передается: беспросветность окружающей жизни или сложный внутренний мир рассказчицы?

Правда, не всегда рассказы о времени и себе сухие и отстраненные, здесь немало искреннего: про разрушившиеся сильные чувства и причины ЛГБТ-активизма, про попытку обрести свой дом, разрушенную реновацией. Именно обнаруженные в этом несложившемся доме артефакты прежних жильцов связывают грустное настоящее с «неудобным прошлым», заставляя автора рассматривать жизнь цепочку надежд и утрат с безрадостным итогом «Почему, с чего я вообще решила, что моя жизнь сложится иначе?».

Вопросы знакомые, ведь кто из нас не задавал их себе в последние годы, проводя те или иные параллели с прошлым страны и семьи: А когда-нибудь здесь было хорошо? А если нет – с чего мы вообразили, что нам – будет?

Репортажи – конечно, самая профессиональная часть книги. По ним видно, как импрессионизм диалогов из ранних текстов (где зачастую почти вся история составлялась из коротких обменов репликами между множеством персонажей) превращается в серьезные расследования с постоянной сменой планов и многообразием точек зрения: жизнь нганасан на Таймыре («Последние вертолеты»), попытки найти тела погибших российских военных на несуществующей войне в Донецке 2014 года («Ваш муж добровольно пошел под обстрел»), истории жителей Беслана, триллер об экологической катастрофе в Норильске («Ржавчина»).

Но именно в этих сильных текстах и прорастает, пробивается та сложность, которой так не хватало в лаконичных пересказах исторической хроники. В чем причина проблем этих людей, этих регионов – и всегда ли это одна проблема? Почему неудачу порой терпят те, кто искренне пытается сделать что-то хорошее – как мэр поселка Усть-Авам, безнадежно пытавшийся бороться с местным пьянством и просивший журналистку на прощание «Не пишите о нас плохо, нам и так тяжело»? Откуда все-таки берутся в этом невыносимом болоте безнадежности те, кто пытается что-то поменять – хотя бы, рискуя работой и безопасностью, прячет журналистов, чтобы показать им отравленную комбинатом реку?

Когда доходишь до текста про ПНИ, где журналистка вполне честно дала слово и больным, и обслуживающему персоналу, возникает вопрос, насколько применим диагноз про «фашизм уже давно» к истории этой системы, в которой каждый человек в отдельности не стремится мучить других, но система отстроена так криво, что иначе не получается. Точно ли это приравнивается к фашизму, или опять-таки проблема в ином? Действительно ли в России путинских двадцатилетий – и даже в той самой презрительно охарактеризованной слишком благополучной Москве – не было людей, которые пытались сломать систему и отношения людей в ней друг к другу – и вообще-то временами даже что-то получалось? Так верно ли сформулирован диагноз, или болезнь иная, а больной вовремя не получал нужного лечения в достаточном количестве?

Проблема, видимо, еще и в том, что журналистские работы, которые автор книги пытается соединить в историю страны, все же не создают ее полной картины. Они показывают – страшно и откровенно – фрагменты реальности, но их выборка специфичная. Писал бы автор об НКО, волонтерах и сфере благотворительности или о протестном движении – картинка бы получилась иной. И тоже неполной.

А полной пока не получается: не хватает каких-то деталей паззла «Россия».

И призванные скрепить части мозаики вставки в книге Костюченко лишь фиксируют время и его проблемы, но не причины. Истоки проблем проскальзывают где-то в тех самых воспоминаниях о детстве, о мамином Крыме, но получаем ли мы (и получат ли иностранные читатели, раз уж книга издана на нескольких языках сразу) хоть какое-то объяснение тому, что все-таки произошло в нашей стране, с нашими близкими и с нами? Кто все это сделал – или это мы и сделали? А если мы, наоборот, что-то не сделали, то что именно?

Почему люди, ненавидевшие войну и не верившие власти, постепенно превратились в зомби телевизора, повторяя его нарративы про внешних врагов и ответный удар? Кто, как, чем и на что их купил? Деморализовал? Запугал? Сыграл на ошибках предшественников? Откуда, в конце концов, взялся этот инфернальный «кто-то»?

И в чем была главная беда людей, описанных в ранних репортажах Костюченко, – подростков, проводящих время в опасных играх на территории заброшенной больницы, жителей вымирающих поселений, мимо которых проезжает везущий успешных москвичей «Сапсан»? Только в том, что людей кто-то выкинул на обочину, или в странной выученной беспомощности, которая позволяла пить и кидать камни в поезда, но не позволяла попытаться сделать хоть что-то осмысленное?

Ой, да, доченька, мыться негде, в корыте воду грею, сама себя обтираю, – начинает причитать Лидия Викторовна. – Пускай Юшкову снимут, поставят хорошего! И начинает плакать и мелко креститься.

Баб, ну перестань. Ну давай не нервничать, – успокаивает ее Антон, приобняв за плечи.

Сраные козлы во власти! – вопит Женя.

Ни Жене, ни Антону, двум здоровенным парням, ни их приятелям, бухающим у магазина, похоже, просто не приходит в голову построить баню самим или нанять строителей. Но страшнее, что и Лидии Викторовне не приходит в голову попросить об этом внука

Автор вообще-то забрасывает эти вопросы в ткань своих материалов, но не дает нам ответов, вопросы – ее призвание.

А главный вопрос, который остается после прочтения: было ли, в конце концов, в России 2000-х годов хоть что-то еще, кроме невыносимой, дикой, пьющей, страшной провинции, уничтожающей все живое системы госучреждений… и круга света, в котором обитало мужественное сообщество «Новой газеты» (которое Костюченко довольно честно называет «сектой»)?

Получилась не полная история болезни «любимой страны», а фиксация симптомов, а еще романтическая история про то, как отчаянный коллектив журналистов выживал среди страшной и звереющей российской реальности.

Не то чтобы реальность была не такой, но, кажется, было в ней что-то еще, что в книгу не попало. Впрочем, вряд ли в этом стоит винить Елену Костюченко. Она сделала, что могла, и зафиксировала то, что видела.

Вот только если вы хотели узнать из книги что-то новое, вряд ли получится. Все плохое про нашу любимую страну мы, в общем-то, кажется, уже знаем.