8 мая с четвертой попытки голосования конклав кардиналов в Ватикане выбрал новым – 267-м по счету – Папой Римским кардинала Роберто Прево, который отныне известен под именем Льва XIV. Новый понтифик родился в США, служил в Перу, ему 69 лет, и он не входил в число основных претендентов на папскую тиару, так что теперь эксперты со всего мира рассуждают, чего ожидать от нового избранника конклава и каким этот папа станет.

Фото: OSV News/Reuters/Yara Nardi

ncronline.org

Пока составляются прогнозы, предлагаем разобраться: что такое папство как институт? Почему православные христиане так не любят Римского Папу, и чем он отличается от патриархов Восточных Церквей?

Наместник Петра с кольцом рыбака

Почему папу римского именуют наместником святого Петра – более-менее понятно: римские понтифики, то есть епископы, возглавлявшие общину римских христиан, выстраивают свою историю от того самого апостола Петра, иудейского рыбака, согласно Евангелию, оставившего свою лодку и сети, чтобы последовать за Христом и стать «ловцом человеков» (в хорошем смысле слова, конечно, миссионером и спасителем душ). В память об этой изначальной профессии апостола папы и носят «кольцо рыбака»: перстень с изображением апостола Петра в лодке за рыбной ловлей. Перстень, кстати, для каждого нового папы делается заново, а предыдущая «версия» уничтожается после смерти понтифика (раньше это была официальная папская печать, теперь же просто дань традиции).

Почему католическая традиция связывает римскую общину христиан именно со святым Петром? А вот здесь история уже сложнее. Апостол Петр мученически погиб в Риме во время гонений на христиан, устроенных в правление императора Нерона – примерно в 60-х годах первого века нашей эры. Об этом есть несколько упоминаний у древних христианских авторов, например, у Климента Римского и Игнатия Богоносца. Но вот о том, сколько лет провел апостол Петр в Риме до своей гибели и чем конкретно занимался, сведений практически нет ни в книге Деяний апостольских, ни в посланиях апостолов, ни в других источниках первого века. О пребывании апостола Петра в Риме начинают повествовать только более поздние авторы. Поэтому понять, действительно ли Петр возглавлял общину местных христиан или просто посещал ее, сложно.

ru.wikipedia.org

Так или иначе, идея о том, что Ватикан в буквальном смысле создан на мощах святого Петра, прижилась: во втором веке на Ватиканском холме был установлен памятник апостолу, который, по некоторым версиям, отмечал именно его захоронение. Сейчас над этим местом построен грандиозный собор Святого Петра, в крипте под нефом собора отмечена «Исповедальня» над предполагаемой гробницей. Более того, в 1939 году по распоряжению папы Пия XII под собором начались раскопки в поисках древнего захоронения – продолжались они десять лет, а в 1952 году появились отчеты о результатах: археологи действительно докопались до древнего христианского кладбища и до загадочной пустой могилы, которая предположительно и была гробницей Петра. Про то, что могло произойти с мощами, написано много статей, так что не будем углубляться в этот вопрос – он не принципиален для объяснений связи между апостолом Петром и римскими папами.

Почему же Петр?

Вопрос, который много веков разделял восточных и западных христиан, на первый взгляд тоже кажется довольно простым. Но только на первый.

Апостолов, как известно, было двенадцать. Минус Иуда (его отсутствие потом восполнили, выбрав «на замену» Матфея).

cz.pinterest.com

Хотя на самом деле и тут все сложнее, апостолов было гораздо больше, а двенадцать – это те апостолы «ближнего круга», которые постоянно находились рядом с Христом в земной жизни, присутствовали с ним на Тайной вечере и, согласно новозаветным текстам, получили дары Духа Святого на пятидесятый день после распятия и Воскресения Христа (событие, которому посвящен церковный праздник Троицы, он же Пятидесятница) – остальным христианам эти дары уже передавали сами апостолы.

Но и тут все не так просто, потому что был еще апостол Павел, не получавший даров от других апостолов, а «рекрутированный» непосредственно Христом уже позднее из фарисеев, гонителей христиан. По дороге в Дамаск, где он собирался заниматься очередными гонениями, Павел увидел яркий свет, услышал голос Христа «За что ты гонишь меня?» и временно ослеп. После чего стал христианином, да еще таким активным, что даже спорил на первом Иерусалимском соборе с самим апостолом Петром насчет того, как лучше проповедовать. И даже вроде бы переспорил. И погибли два эти апостола вместе на арене римского цирка, и поминаются в один день.

Так почему же именно свою исторически-каноническую связь с апостолом Петром римские епископы делают обоснованием того, что являются наместниками Бога и главами всего христианского мира?

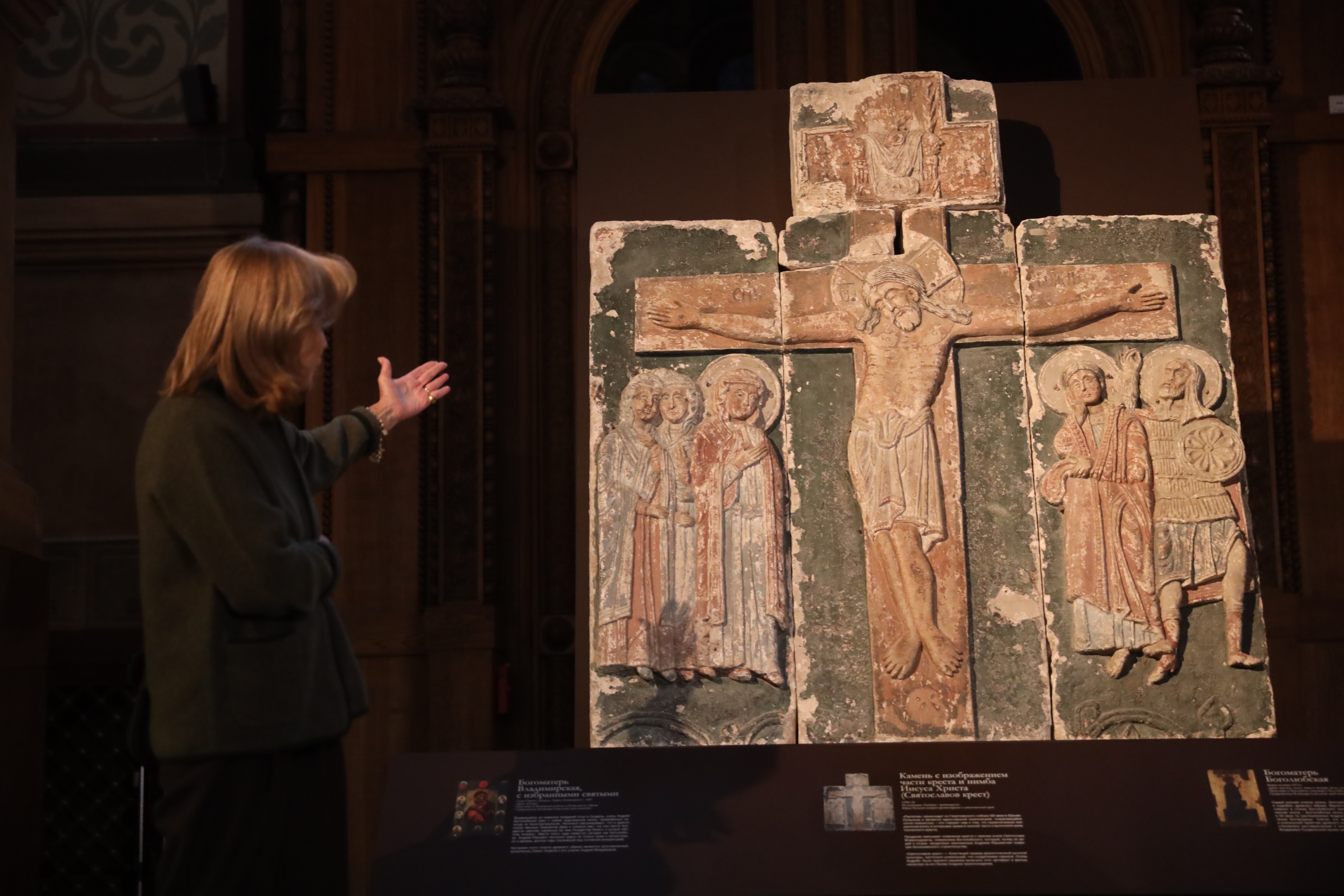

elohov.ru

В католицизме это обосновывается прежде всего евангельскими текстами. Например, в Евангелии от Матфея Иисус Христос прямо говорит Петру: «ты – Пётр, и на сём камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют её. И дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах», а в Евангелии от Иоанна последняя глава практически завершается обращенным к Петру призывом «паси овец Моих».

Разумеется, как и любые цитаты, выдранные из контекста, эти при желании легко истолковываются иначе (чем и занимались на протяжении многих веков представители Восточных Церквей). Обычно поясняется, что слова Христа обращены к Петру не персонально, а как к представителю всех апостолов, ведь в других местах Евангелий Господь говорит всем двенадцати апостолам похожие слова. К тому же в том самом Евангелии от Матфея, буквально через пару строк после обещания дать Петру ключи Царства, Христос в ответ на неудачное предложение не ходить в Иерусалим и не страдать говорит апостолу нечто весьма жесткое: «Отойди от Меня, сатана! Ты Мне соблазн!». Да и слова про овец следуют после напоминания Петру, что когда-то он обещал всегда быть верным Учителю, но потом трижды отрекся от него, так что трактовать их можно как утешительное завершение истории – тот, кто проявил слабость, прощен за это. К тому же в Евангелиях упоминается, например, что любимым учеником Иисуса был Иоанн, а в апостольских посланиях свое равенство Петру вполне убедительно обосновывает Павел…

pravoslavie.ru

Папа и другие

Но, конечно же, никто не выводил идею о первенстве апостола Петра и его последователей, епископов римской общины, из текста Библии – в конце концов, сам корпус евангельских текстов в первом веке нашей эры только складывался, вместе с церковной традицией. И Церковь этого первого, как его называют в церковной истории, Апостольского века сильно отличалась от той, какой она стала к веку двадцать первому. В разных городах появлялись общины, возглавляли их епископы, а пресвитеры – предтеча нынешних священников, были всего лишь помощниками епископов, которые сами и литургию служили, и представляли свою общину, если нужно было до чего-то договориться с другими епископами или рукоположить нового епископа в сан.

Время шло, церковная структура усложнялась, так как общин становилось все больше и их географический разброс – все шире. Во втором веке стали проявляться различия в традициях – римский епископ поспорил с епископами Малой Азии о том, как правильно определять дату Пасхи (когда вы слышите ежегодные дискуссии о том, почему же у нас не совпадает церковный календарь с католиками, знайте – проблема эта гораздо старее, чем, например, сама история существования Русской Церкви, хотя во втором веке, конечно, дело было совсем не в переходе на новый календарь).

Появлялись в ранней церковной истории и тексты, указывающие на важность первенства апостола Петра, – например, в третьем веке святитель Киприан Карфагенский в трактате «О единстве Церкви» впервые употребил выражение «престол Петра» в значении епископского престола, вокруг которого собраны все члены Церкви. Вполне католическая трактовка роли Петра как главного апостола (почему термин с тех пор и вошел в обиход Западной Церкви), вот только епископ Киприан писал это о своей карфагенской общине, а не о римской, имея в виду, что вообще-то любой глава любой общины наследует святому Петру.

К четвертому веку среди глав христианских общин выделяются уже епископы, находящиеся в столицах основных римских провинций. Так постепенно складывается идея «Пентархии»: пять крупных епископских престолов, главы которых имеют определенную власть над представителями общин своей провинции. Самыми главными кафедрами считались Римская, Константинопольская, Иерусалимская, Александрийская, Антиохийская – епископов этих общин и стали называть патриархами. Кстати, а что же термин «Папа»? Он (как и современное обращение к священникам в католицизме «отец» и в православии «батюшка») имеет древнее происхождение: изначально так обращались ко всем епископам. Но в итоге этот термин сохранился только за Римским… и Александрийским епископами.

Да-да, епископа Церкви всея Африки тоже до сих пор называют Папой (правда, добавляя к титулу еще и «патриарх», чтобы ему было еще приятнее).

Такие разные папы

Конечно, как только схема пентархии закрепилась на церковных соборах, кафедры начали с увлечением выяснять, какая является «первой среди равных» и более авторитетной. Иерусалимская община была самой древней, Константинопольская самой «поздней», зато размещалась в новой столице новой империи – «Новом Риме», но и авторитет Рима оставался значительным. На протяжении веков этот авторитет лишь укреплялся, потому что на Востоке патриархатов было как-то много, и у них там все время случались какие-то проблемы, конфликты и ереси, а вот на Западе – так уж вышло! – патриархат был один на всех западных христиан, и, конечно, это добавляло папам веса в чужих и своих глазах. Не углубляясь сильно в историю, добавим только, что на их положение влияла и политическая ситуация, например, создание империи Карла Великого.

kordon.org.ua

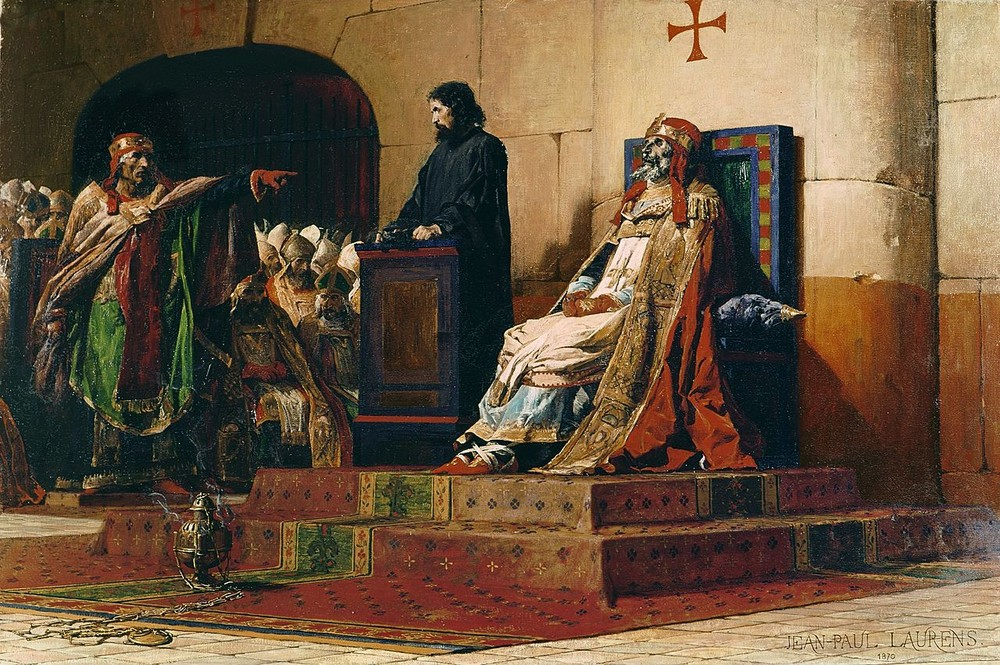

До девятого века римские папы имели большой авторитет и у своих коллег на Востоке. К ним нередко апеллировали в конфликтах епископов с императорской властью, ведь бывало, что византийские императоры начинали поддерживать какие-нибудь ереси и преследовать епископов и священников, которые с ними спорили, а вот римские понтифики, независимые уже к этому времени от императоров Византии, могли вмешаться, если хватало ресурса… Правда, кончалось это не для всех хорошо. Например, римский папа Иннокентий I пытался заступиться за святого Иоанна Златоуста, когда не любивший его за излишнюю смелость император Византии способствовал решению о высылке Иоанна в Армению, только это не помогло святому. А римский папа Мартин I Исповедник и вовсе был арестован византийским правителем и выслан на территорию нынешнего Крыма, где и умер (тогдашние места ссылок звучат на наш слух как направления оздоровительного туризма, но для жителей Рима или Константинополя это были далекие и достаточно дикие территории). А все из-за того, что имел смелость осудить очень нравившуюся императору и патриарху Константинополя ересь монофизитства. Кстати, этому римскому папе посвящен большой православный храм в центре Москвы.

Однако время шло, римская кафедра уже на территории Священной Римской Империи даже в культурном плане все больше отдалялась от восточных патриархатов. Церковные традиции тоже менялись: на Западе пост по субботам и священнический целибат, на Востоке – жены и бороды у священников; на Западе для евхаристии использовался хлеб без закваски, а на Востоке – квасной (думаете, это мелочи, но для простых прихожан они вытесняют все сложные догматические различия!). Богослужебные традиции тоже трансформировались. Возникали конфликты между папами и патриархами Византии, в которых обе стороны были «хороши» (например, называемый по имени константинопольского патриарха Фотия Фотианский раскол девятого века).

hram-troicy.prihod.ru

Потом случился Великий раскол 1054 года, когда папа Лев IX и константинопольский патриарх Михаил Керуларий взаимно отлучили друг друга от Церкви (поводов нашлось много, и, как водится, к ним присовокупили скопившиеся обрядовые и вероучительные различия). Но анафемы были все же персональные и нельзя сказать, что после этого случился полный «разрыв отношений». Нет, в истории трудно зафиксировать «линию разрыва», все менялось еще на протяжении нескольких столетий. И, возможно, самое важное значение для разделения церквей сыграло разграбление крестоносцами Константинополя во время четвертого крестового похода в 1204 году. Собирались, как и во всех прочих походах, освобождать Иерусалим из рук мусульман, но до Палестины не добрались, зато с подачи венецианцев, которые помогали в организации мероприятия, решили напасть на Константинополь (уже значительно к тому времени ослабевший). Папа римский, инициировавший поход, не то чтобы эту смену направления поддерживал (он и узнал о ней постфактум, а когда узнал обо всех кровавых деталях похода, так даже и возмутился), но византийцы все равно запомнили этот сюжет в сочетании с именем римского понтифика.

Попытка разрешить накопившиеся конфликты и как-то договориться была предпринята на Ферраро-Флорентийском соборе. Собор называется по месту действия – начался в 1438 году в Ферраре, но перебрался во Флоренцию. Тянулся он, кстати, целых семь лет – удивительно, как в те времена никто никуда не спешил! Особенно если учесть, что времена были, мягко говоря, неспокойные: на ослабевшую Византийскую империю надвигались войска Османских султанов, а на западе император и патриарх Константинопольский надеялись получить военную помощь. В обмен латиняне хотели добиться унии – признания греками первенства Римского папы (к этому времени учение о нем на Западе вполне уже оформилось) и принятия ряда догматических и богослужебных особенностей Западной церкви. Греки долго упирались, но в конце концов унию приняли. Впрочем, пользы это никому не принесло. Греки получили куда меньше военной помощи, чем надеялись (какие-то отряды и галеры папа им смог прислать, но очередного крестового похода всех стран Запада организовать не сумел), и очень скоро Константинополь пал, а Византийская империя окончательно исчезла с географических карт. Римляне так и не добились того, о чем вроде бы договорились на соборе: население Константинополя унию не поддержало, да и сами вернувшиеся домой епископы почти сразу же от нее отказались.

awesomeworld.ru

Кстати, эта история повлияла на церковную жизнь далекой Московии, от которой на собор тоже прибыли делегаты – ведь тогда Русская Церковь находилась в подчинении Константинопольскому патриарху. Московским князьям это очень не нравилось – греки постоянно хотели взяток за поставление симпатичного князю кандидата в русские митрополиты, да и ездить к ним с этими взятками и кандидатами было далеко и небезопасно. А тут еще выяснилось, что коварные греки предали православную веру, уступив проклятым латинянам! Поддержавшего унию греческого митрополита Исидора из Москвы тогда прогнали (вернее, посадили в тюрьму, но как-то мудро дали возможность сбежать), и впервые назначили себе митрополита самостоятельно, так что от этого времени и ведет отсчет автокефалия Русской Церкви.

Ужасное «филиокве»

Но все же, что такого ужасного навязали римляне грекам на Ферраро-Флорентийском соборе, с чем епископы и верующие никак не могли согласиться? Как уже говорилось выше, обрядовые различия порой важнее вероучительных, но были и два принципиально важных вопроса. Во-первых, то самое представление о первенстве папы среди епископов. Во-вторых, загадочное «филиокве».

ru.wikipedia.org

Спросите обычных прихожан, знают ли они, что это за штука и почему православные ее не принимают – вряд ли вам кто-то легко объяснит без подготовки. Но все уверены, что католики – чуть ли не еретики, потому что этим самым филиокве исказили христианское учение.

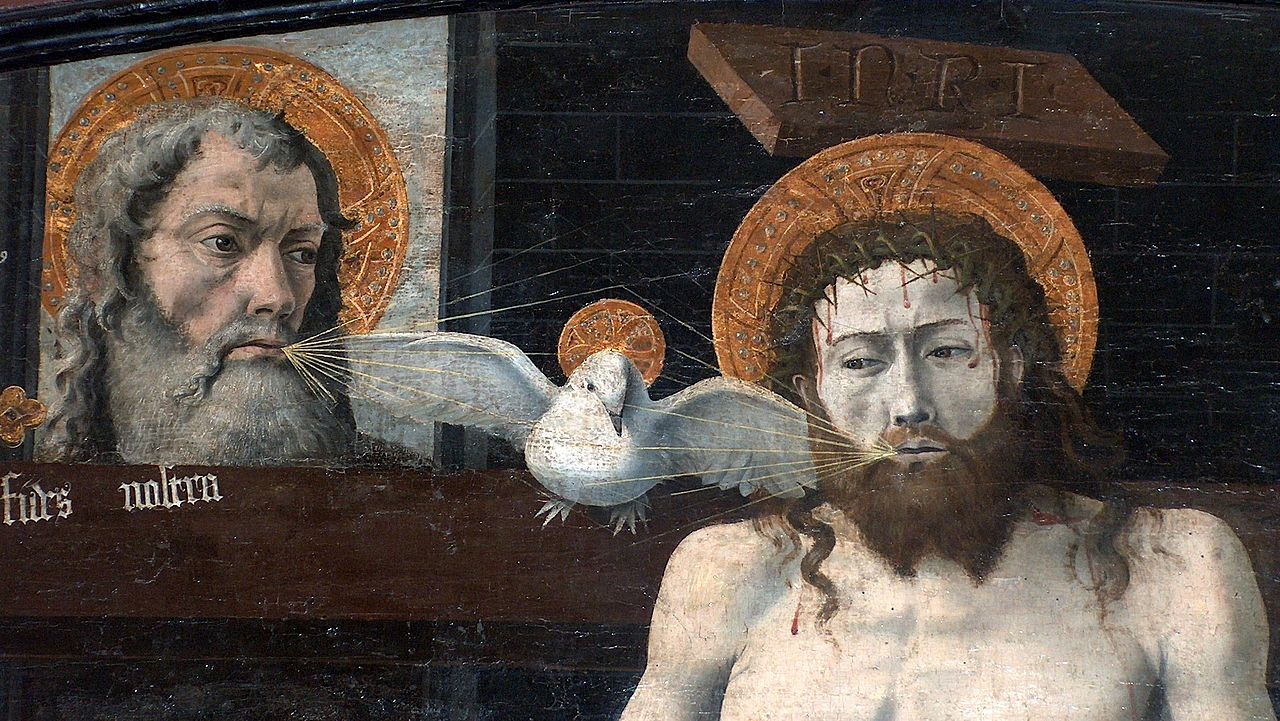

Дело в том, что латиниское выражение Filioque («и от Сына») было в Римской Церкви добавлено к Символу веры – формуле, выражающей в кратком виде суть христианского вероучения. Формулу эту (ее можно услышать на каждой литургии в храме) окончательно сформулировали на Втором вселенском соборе в конце IV века и тогда же договорились больше не менять. Углубляться в догматику не станем, но в формуле излагается христианское понимание Бога Троицы (тема для богословия очень непростая), и в том числе говорится, что Дух Святой исходит от Бога-Отца. А на Западе постепенно добавилась формула «и от Сына», которую на Востоке принципиально не принимали. В западной традиции формулировка тоже стала меняться не просто так, а чтобы подчеркнуть то, что казалось правильным, перед лицом очередных еще более мудреных ересей, а потом уже как-то закрепилась и сделалась официальной. И плавно стала одним из постоянных поводов к церковным разделениям.

Некоторые богословские проблемы, с точки зрения христианской мысли Востока, такое дополнение в Символ веры, действительно сулит. Да и менять его, тем более в одностороннем порядке, было нехорошо (это примерно как переписывать Конституцию – только начни…). Но беда в том, что об использовании самой формулы, при желании обеих сторон, можно было бы как-то разумно договориться: ведь и известный русский специалист по богословию конца XIX века профессор Василий Болотов писал об особенностях перевода филиокве и возможностях его существования как частного мнения, и современные католики допускают чтение Символа веры без филиокве. Но вот желания договориться у сторон конфликта в древности зачастую не было, либо не хватало умения договариваться.

Правда ли папа непогрешим?

В последующие столетия Восточные Церкви и Римский Папа продолжали более-менее сдержанно не любить друг друга. Православные упрекали римских епископов в папоцезаризме – то есть в том, что папы претендуют на Западе не только на церковную, но и на светскую власть на той или иной территории. Католики, в свою очередь, упрекали восточных патриархов в том, что они поневоле вынуждены подстраиваться под интересы правителей тех государств, на территории которых находятся. Римские папы время от времени с новым миссионерским задором призывали восточных собратьев отказаться от заблуждений и принять власть Римской кафедры. Восточные патриархи отвечали посланиями разной степени витиеватой азиатской язвительности. Католики не могли понять, как восточные христиане могут говорить о каком-то единстве Церкви, у которой на Востоке нет единого главы, а есть разные патриархи. Еще католики удивлялись, как православные обходятся без единого авторитета, способного высказать окончательное суждение в вопросах веры – именно так воспринимался на Западе к XIX веку папа: как некий посредник между Богом и остальными верующими. Восточным христианам не так-то просто было что-то ответить (с точки зрения логики католические доктрины, действительно, понятнее), но, поднатужившись, русские богословы в XIX веке придумали объяснение, что на Востоке «соборность» (идея принадлежит Алексею Хомякову, но более четко ее сформулировал протоиерей Алексей Иванцов-Платонов). Что такое «соборность», если честно, представители православного богословия спорят до сих пор: понимать под ней можно и то, что все решения в Церкви принимает собор епископов, и то, что все эти решения епископов должны еще принять простые верующие… Но слово красивое и очень хорошо противопоставляется идее папского единовластия.

ru.wikipedia.org

А, собственно, почему – ведь у католиков тоже бывали соборы, да и папу выбирает епископский конклав?

Дело в том, что к концу XIX века католическая церковь обогатилась так называемым догматом о папской непогрешимости, который теперь ревнителями православия ненавидим, наверное, сильнее, чем филиокве (потому что он гораздо понятнее). Хотя и его понимают не совсем правильно.

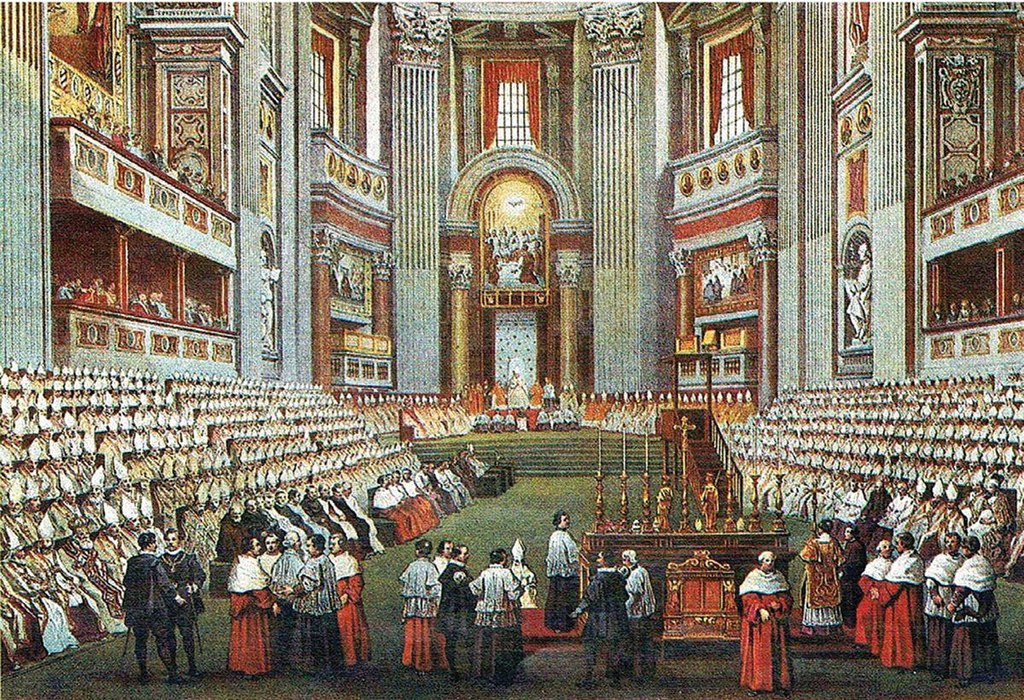

Итак, в 1870 году, на Первом Ватиканском соборе, который вообще-то собрался, чтобы осудить всякие вредные научные теории (да, католическая церковь в тот момент была прямо-таки оплотом консерватизма), был принят догмат о непогрешимости папы в вопросах веры. Вообще-то правильнее переводить слово Infallibilitas как «неошибочность» (именно на этой формулировке настаивают русскоязычные католики), но православным «непогрешимость» больше нравится (ссылаются они на традицию перевода, но кажется, это слово просто более устрашающее для верующих, вот за него и держатся в воспитательных целях). Речь в догмате идет исключительно о том, что, когда папа высказывается по вопросам вероучения Ex cathedra (то есть как глава Церкви в официальных ситуациях), дар Святого Духа хранит его от заблуждений.

corjesusacratissimum.org

Самая большая загадка, если честно, – зачем католикам вообще понадобилось формулировать этот догмат. Ведь с тех пор папа воспользовался этой самой возможностью высказать что-то вероучительное Ex cathedra только единожды: в 1950 году папа Пий XII провозгласил так называемый Мариацкий догмат о том, что Дева Мария, как и сам Христос, вознеслась на небо телесно. Не будем углубляться в вопрос о том, какие претензии у православных к этому догматическому нововведению (а они есть, и даже более понятные, чем претензии к филиокве), но отношения Церквей это также не упростило.

Однако вернемся к самому догмату о непогрешимости/неошибочности. В католической Церкви на момент его принятия большое влияние имела партия ультрамонтанистов, которые выступали за ничем не ограниченную власть римского понтифика, вот они и протащили этот догмат (хотя уточнение про Ex cathedra все же добавили их оппоненты). По сути, вероятно, эта формулировка лишь закрепила уже сложившиеся к тому времени для католиков представления, что папа – тот самый главный авторитет в вопросах вероучения, на которого можно спокойно опираться, он не ошибется.

Надо ли говорить, как этот догмат возмутил представителей Восточных Церквей? Любой новоначальный православный, только-только пролиставший катехизис, наверняка расскажет вам, как неправы католики, которые объявили папу непогрешимым вообще во всем (да, догмат не подразумевает личной непогрешимости, но кто будет разбираться в тонкостях?). И если раньше непримеримые разногласия возникали по вопросам о первенстве римского епископа, то теперь разногласий прибавилось в разы.

Конечно, наш краткий обзор не учитывает еще огромного количества нюансов. Например, говоря о Восточных Церквях, надо учитывать, что они не монолитны: порой Восточные патриархи в спорах в Западом выступали «единым фронтом» (а в Российской Империи и выступать-то было некому, пока не было патриарха, а был лишь Синод). Но разные патриархаты могут строить и разные линии отношений с Римом (как это происходит сейчас с Константинополем и Москвой). А еще сложную историю униатских церквей – то есть католических церквей восточного обряда. И изменения в статусе и влиянии самого Ватикана, который то обладал целой Папской областью, то конфликтовал из-за ее аннексии с итальянскими властями, то зависел от Муссолини…

К тому же православные, критикуя пап за «непогрешимость», по сути, зачастую переносят то же качество (нигде не прописанное, конечно) не то что на каждого патриарха Восточной Церкви или епископа, но и на каждого приходского батюшку, от которого ждут благословения на всякий житейский поступок. А уж если патриарх что-то скажет – не то что Ex cathedra, но и просто в каком-нибудь интервью, это в православном сообществе цитируется как истина, данная патриарху в Откровении…

А если учесть, что у католиков после Первого был еще и Второй Ватиканский собор, во многом откорректировавший понимание догмата о папской непогрешимости и перенесший представления о центре духовной власти с фигуры понтифика на собор кардиналов, то расхождения и в этом вопросе не такие уж принципиально-непримиримые… для тех, кто хотел бы их преодолеть. Но скажите об этом кому-то из ревнителей устоев с той или другой стороны и вспомните, сколько за минувшие века скопилось новых различий в традициях, обрядах и культуре. Этот снежный ком, все прирастающий с каждым новым политическим конфликтом и обрастающий новыми поводами для возмущения (вот же покойный папа Франциск разрешил благословлять однополые браки – не важно, что это не то же, что венчание, все равно понятно куда катится западный мир!), все сильнее заслоняет для многих древнюю историю Церкви, в которой «папа» и «патриарх» – это были просто разные термины для одного и того же служения…