В Государственном историческом музее 17 сентября открылась выставка, посвященная Николаю I и приуроченная к 200-летней годовщине его вступления на престол. Хотя повод, кажется, не обязательный: Николай I –один из любимых российских императоров патриотически настроенной части общества, и посвятить ему выставку кажется вполне логичным. Название «Идеальный самодержец» (взятое у философа Константина Леонтьева) тоже красноречиво: действительно, на кол, как Иван Грозный, не сажал, массовых репрессий, как Сталин,не устраивал, то есть перегибов не было, зато любил стабильность, порядок, дисциплину, цензуру, не любил иностранцев и либералов –чем не идеал? Но корреспондент «Соты», побывав на выставке, обнаружил, что и здесь все не так однозначно.

Выставка «Николай I. Идеальный самодержец» проходит в том же зале на верхнем этаже основного музейного здания, где в прошлом году знакомили публику с историей Ленина. И концепция чем-то схожая: о персонаже говорится максимально нейтрально, его решениям не дается оценок (даже от имени современников и историков), только факты и документы, которые призваны дать посетителям возможность сделать собственные выводы. Но если на выставке, посвященной Ленину, документы и впрямь были «говорящие» и ломающие лакированный образ милого дедушки, то в этот раз материалы выставки словно отбирались таким образом, чтобы сказать нам об императоре и периоде его правления как можно меньше. За исключением, пожалуй, одной подборки материалов, до которой доберется редкий неленивый зритель. Однако расскажем обо всем по порядку.

Осматривать выставку по порядку, кстати, непросто. Почему-то смотрители на первом этаже музея отправляют к лестнице, которая приводит не ко входу на выставку, а к выходу –заходишь в выставочный зал, а тут как раз похоронная процессия на слайдах и доспехи «Печального рыцаря» (вы знали, что в церемониях погребения российских императоров участвовали символические фигуры –«Радостный» и «Печальный» рыцари?). Корреспондент сообразил, что попал куда-то не туда, но другие посетители не удивлялись столь траурному началу и так и осматривали экспонаты в обратном порядке, завершая рождением Николая Павловича... (Впрочем, судя по разговорам части посетителей, их в принципе не слишком интересовали хронологические или исторические детали –вполне достаточно было осмотра мундиров, орденов и сервизов с обсуждением того, из каких вместительных бокалов и стопок пили за царским столом).

Добравшись до начала экспозиции, можно полюбоваться роскошным портретом молодого императора из Русского музея (даже с поправкой на специфику парадных портретов нельзя не признать, что с внешностью Николаю повезло) и почитать про концепцию выставки. Здесь поясняется, что название вовсе не оценочное, а напротив –приглашающее к размышлению: сам Николай Павлович искренне верил в самодержавие как идеальную форму правления (не допуская мысли о какой-нибудь там конституционной монархии) и стремился именно таким идеальным воплощением этой формы являться, так пусть посетители увидят, как ему это удавалось... Заодно мы узнаем, что Николай I «смог обеспечить внутреннее спокойствие страны, отладить механизм государственной власти, заложить основы модернизации российской экономики, поддерживать высокое положение империи на международной арене», хоть и придерживался авторитарного стиля правления, что привело к «оцепенению умов»...

На сайте музея описание выставки полно верноподданнического восторга. «Стараясь быть идеальным монархом и считая стабильность высшим благом для подданных, Николай I правил жёстко, рассудительно и вдохновенно: «николаевская эпоха» стала золотым веком русской культуры, науки, временем небывалых успехов в промышленности, торговле и экономике...»

Идем разбираться с успехами внешней политики и расцветом культуры в условиях авторитарного правления, но сначала узнаем про детство императора. Здесь все мило и благостно: письма маменьке, детские сервизы и тарелки с фруктами, портрет воспитательницы графини Ливен, тетрадки по истории и черчению...

На самом деле, детство будущего «идеального самодержца» не было таким уж радужным (узнать об этом можно даже из книги сотрудницы ГИМ В. М. Боковой «Детство в царском доме»): маменьку он видел редкои недолго, отца убили, когда ему было шесть лет –ночь переворота он запомнил и описал в своих воспоминаниях. В тот же год мальчик перешел из рук няни в руки малоприятного Ламсдорфа, который придерживался прусской системы воспитания и применял к своему довольно упрямому и вспыльчивому подопечному разнообразный набор физических наказаний вплоть до швыряний об стену, приводивших к обморокам. Так что, если есть желание объяснить жесткий стиль правления Николая его собственным детством –поводов найдется достаточно. Но на выставке нам таких деталей не сообщается. Как и того, что к роли императора Николая Павловича, в общем-то, не готовили, хотя решение передать престол именно ему старший брат Александр принял за несколько лет до смерти. Но все эти годы великий князь занимался в основном любимым военным инженерным делом (участвовать в боевых действиях ему тоже не приходилось, зато готовить военные части к смотрам и парадам он умел хорошо), что многое объясняет в будущем стиле правления.

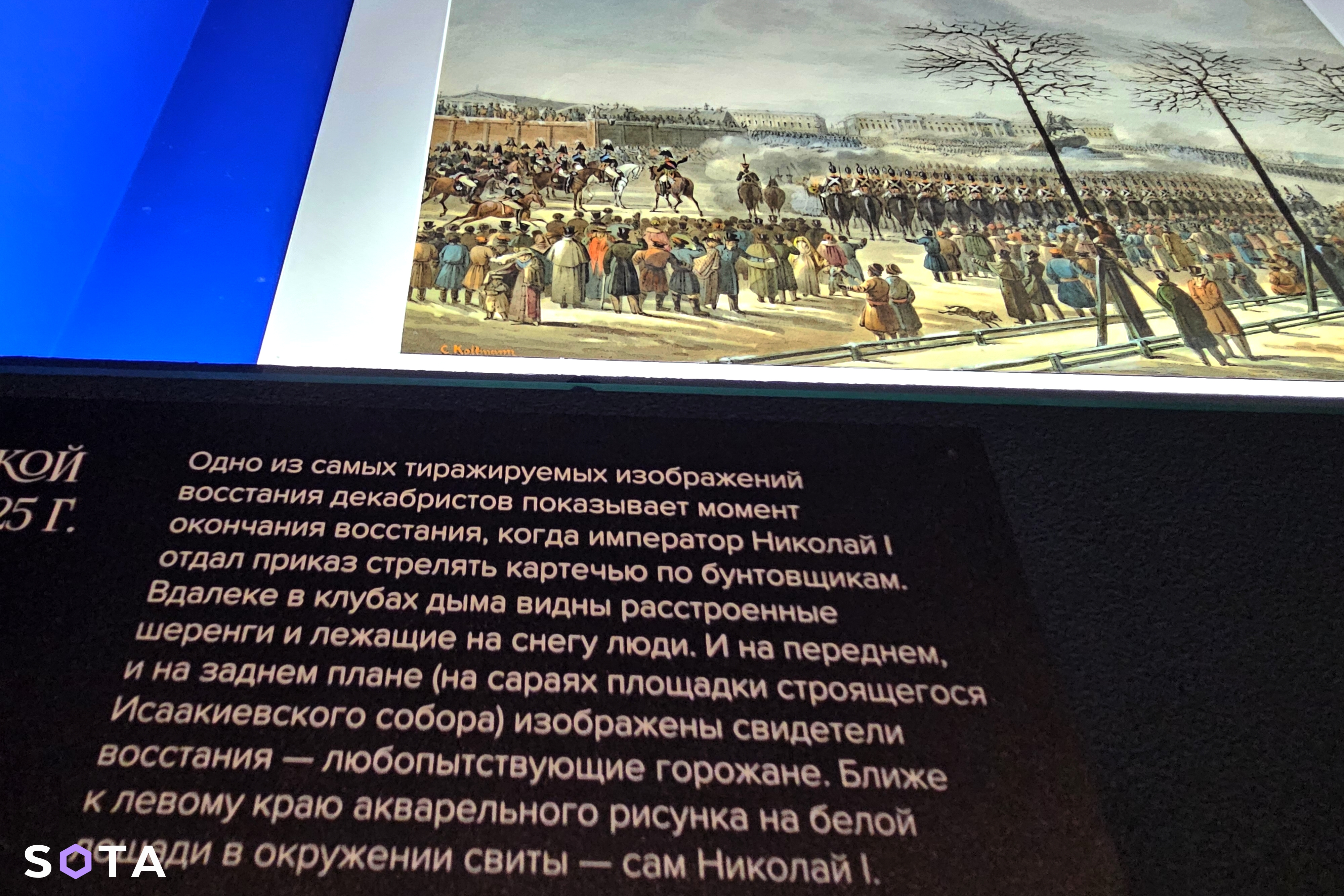

Беззаботная жизнь военного инженера кончается в 1825 году: Александр I умер где-то в Таганроге, следующий по старшинству Константин сидит в Польше и возвращаться не хочет, вообще-то, есть неопубликованный манифест покойника о том, что престол переходит к Николаю, но высшие армейские круги хотят Константина, а он не присылает отречения, и начинается неразбериха с присягами и мятеж декабристов. Это событие –действительно важное в русской истории и до сих пор вызывающее споры (мог ли мятеж стать успешным, на что декабристы рассчитывали, была ли у них тайная поддержка в Сенате, а что было бы, если бы они пришли к власти?). А на не особо опытного в государственных делах Николая восстание повлияло особенно сильно: мало кого порадует такое начало правления и понимание, что тебя многие не хотят видеть императором, а тут еще нервы, стресс, у жены на всю жизнь нервный тик...

Но вот чего, собственно, хотели декабристы? Выставка и этот вопрос обходит тактичным молчанием, оставляя лишь два робких намека: «мечтали об изменении государственного строя» (на что этот строй собирались сменить –черт их знает) и испытывали моральное сомнение в праве владеть крестьянами... Негодяями, предателями, иноагентами, действующими против законной власти и потенциальными диктаторами декабристов тоже не изображают –спасибо и на том. Интерактивный стенд, посвященный им, предлагает очень краткие биографии и цитаты из воспоминаний Николая I об их допросах, соединенные с цитатами из их собственных писем –в основном, прошений о помиловании или смягчении участи. Из этого набора цитат складывается ощущение, что декабристы не имели ничего лично против Николая Павловича, в поступках своих раскаивались и готовы были искупить делами...

О том, что новый император настаивал на смертной казни лидеров восстания, несмотря на существовавший в Российской империи мораторий на такую крайнюю меру (надо признать, по особым случаям не соблюдавшийся и до Николая), о легендарных словах Муравьева-Апостола «Бедная Россия! И повесить-то порядочно у нас не умеют», порвавшихся веревках и нарушенной традиции в таком случае миловать приговоренных выставка тоже не сообщает. Видимо, это лишние детали к портрету Николая Павловича, так что мы просто перемещаемся в следующую зону, где рассказывается, какой это был добрый семьянин, любящий муж и нежный отец.

Что, кстати, правда.

Николай I любил жену (это не мешало ему заводить фавориток, одна из которых, Варвара Нелидова, считается матерью его внебрачных детей –но там история темная, и на выставке решили быть выше сплетен). Любил он и многочисленных детей, хотя и баловал по-своему: на выставке есть трогательные воспоминания дочери Ольги о радости, которую она испытала, когда была назначена шефом гусарского полка. «Я почти задушила Папа, устроившего этот сюрприз, в своих объятьях». Шефиней двух полков была и жена императора: она тоже со своим полком, облачившись в мундир и амазонку, участвовала в парадных маневрах (кажется, Николай I просто не представлял, чем можно больше осчастливить домочадцев). Но, при всем солдафонстве и любви к армейской дисциплине примечательно, что собственному сыну и наследнику Александру «идеальный самодержец» дал совершенно иное воспитание, не повторяя ошибок своих старших родственников (оказывается, чтобы дети у тебя выросли нормальными, их достаточно просто любить и уделять им побольше времени?).

С семейной жизнью все прекрасно, но тут мы снова перебираемся в отсек, посвященный государственному управлению, и начинаются загадки. Про Николая I мы все время узнаем, что он изо всех сил старался делать что-то полезное... но почему-то не доделывал. Его «экономическая политика заложила основы индустриального переворота», но ведь при нем так и не случилось этого переворота? Он изо всех сил хотел освободить крестьян, собирал по этому поводу секретные совещания, обсуждал вопрос, но «не нашёл решения»...

А еще он «ожидал, что грамотно организованное просвещение будет воспитывать подданных и предотвращать развитие вольнодумства», только непонятно, в чем это грамотно организованное просвещение выражалось?

Хотя нет, с просвещением как раз многое проясняется, когда добираешься до стенда, посвященного графу Сергею Уварову и его знаменитой «триаде». Описание деятельности министра народного просвещения очень милое: ограничил доступ в университеты низшим сословиям и урезал автономию университетов (из краткого описания неясно, что это означало, поэтому поясним –университеты ставились под жесткий государственный контроль, вводились должности инспекторов, следящих за дисциплиной и нравственностью студентов, и, кстати, для студентов ввели форму, похожую на военную, и заставили отдавать честь встреченным генералам), зато оплачивал стажировки и повышал зарплаты преподавателям, что «способствовало становлению русских научных школ» (кто же спорит, что бюджет для этого важнее академеческой свободы!).

Еще трогательнее описание той самой «уваровской триады» «Православие, самодержавие, народность», ставшей основой государственной идеологии. Читать про нее приходится под отголоски гимна «Боже, царя храни», который здесь же предлагают послушать в разных версиях исполнения. Стенд с пояснениями характеризует концепцию как «масштабный замысел воспитать в новом поколении русских людей национальное самосознание, связанное с верой предков и почтением к государственной власти», не подразумевающую при этом «отказ России от европейской культуры» (ведь сама идея опоры на народность, действительно, впервые зародилась у европейских мыслителей).

При этом аккуратно обходят проблемные стороны триады, например, то, что православие превращалось лишь в инструмент идеологии. Но и на это дается намек на соседнем стенде, посвященном митрополиту Филарету Московскому: его время деятельности совпало с эпохой правления Николая I, и если в государстве этот период называют «Николаевской эпохой», то в церковной истории принята характеристика «Филаретовская эпоха», так что сопоставление двух фигур действительно уместно. И вдруг выясняется, что, при всем почтении к царской власти, митрополит почему-то имел с царем разногласия: ему не нравилось желание Николая вмешиваться в работу Синода (и неудивительно,митрополит Филарет как мог стремился удержать хоть какие-то остатки церковной автономии от государства). А еще при Николае I была остановлена деятельность по переводу Библии на русский язык –проект, которому митрополит Филарет посвятил много лет и сил. Потому что переводами Библии изначально занималось Российское Библейское общество, которое казалось очень подозрительным из-за вольнодумства его членов и связей с иностранцами (узнаете знакомые сюжеты, не правда ли?), да и вообще, зачем людям читать Евангелие на понятном языке, мало ли что там можно вычитать...

Централизация государственного аппарата из-за личного стремления императора все контролировать тоже описана как-то позитивно. Вот и политическую полицию –печально известное Третье отделение –создали с благой целью: «мониторинг общественных настроений, оценка опасных тенденций, которые могли нарушить спокойствие империи».

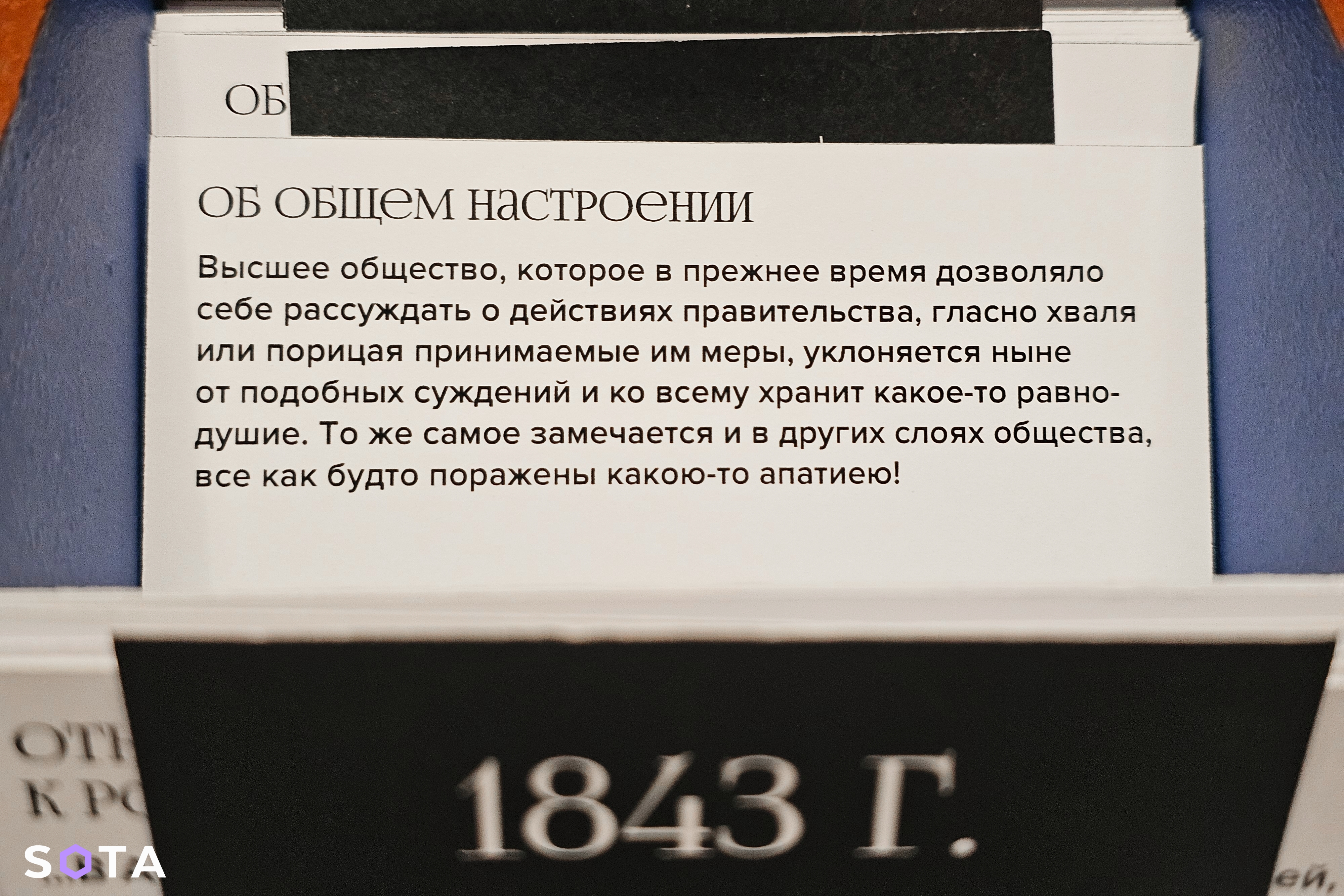

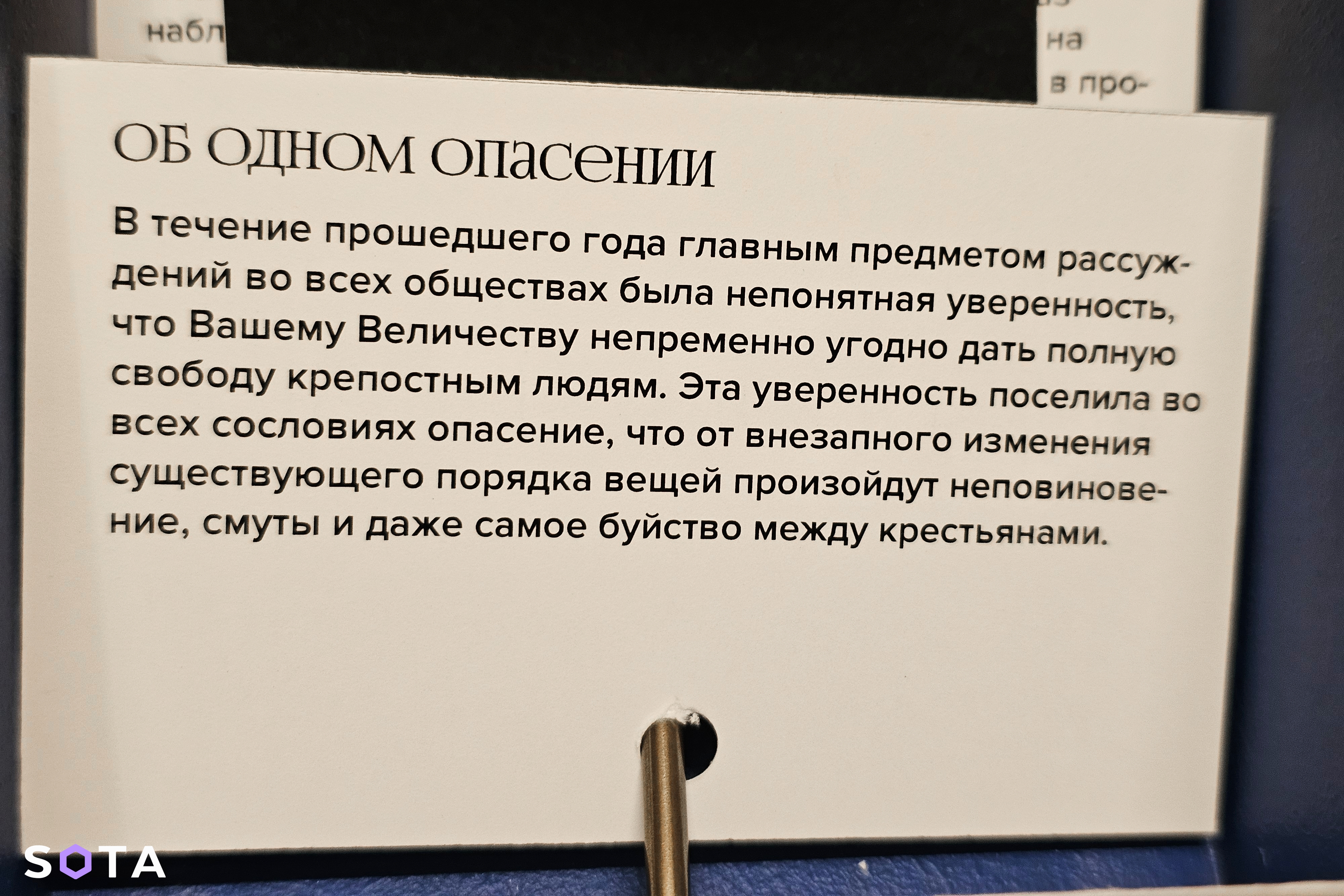

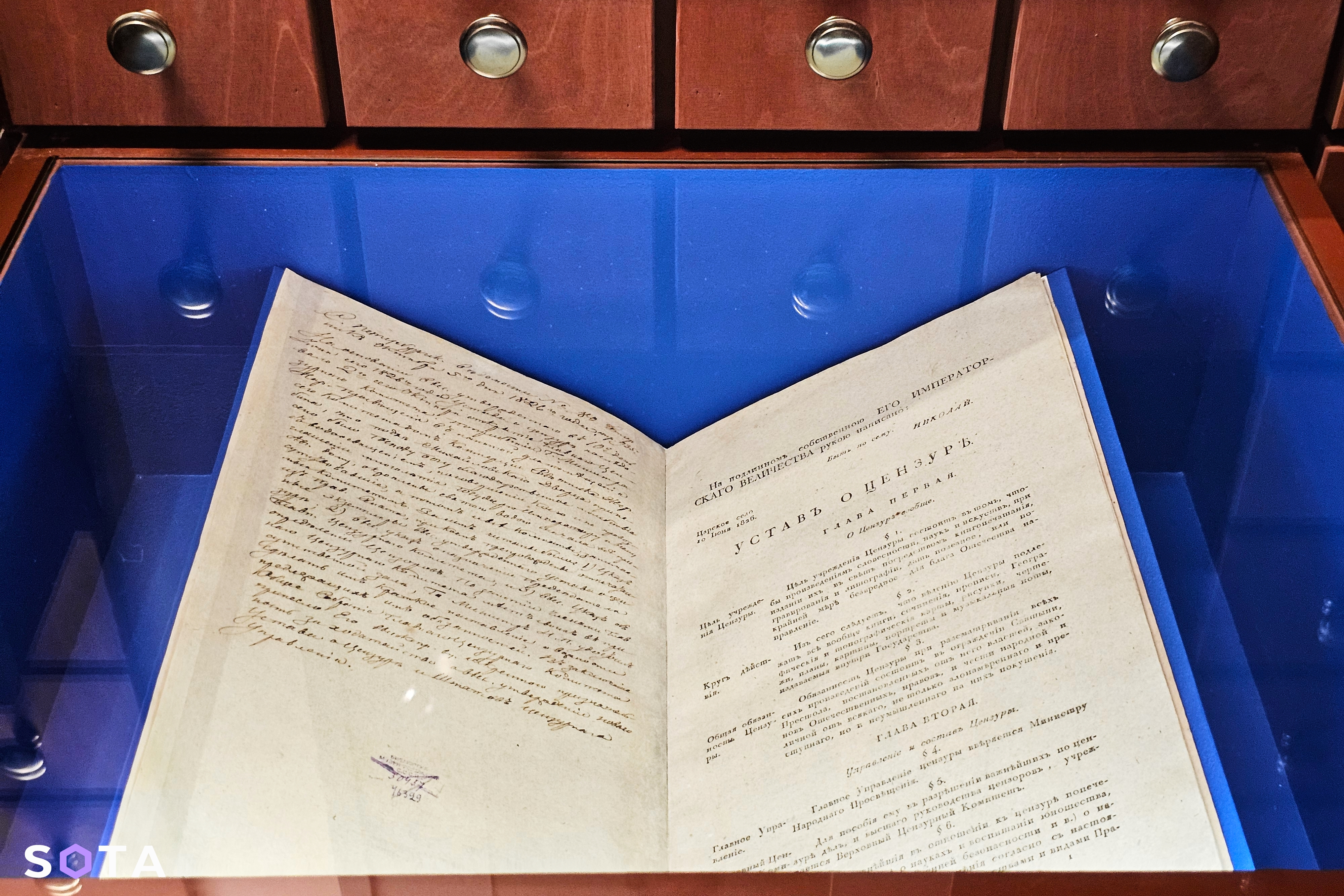

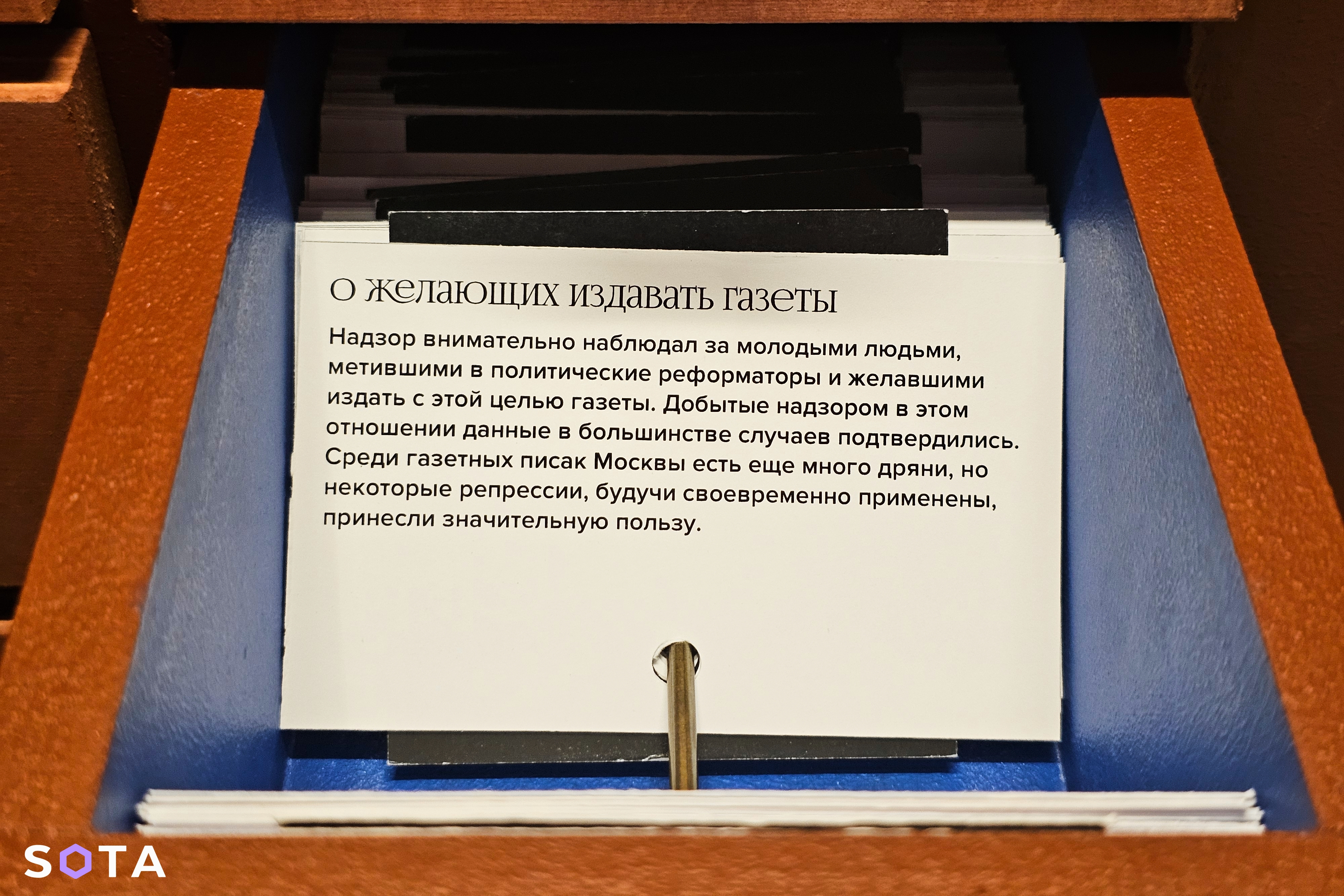

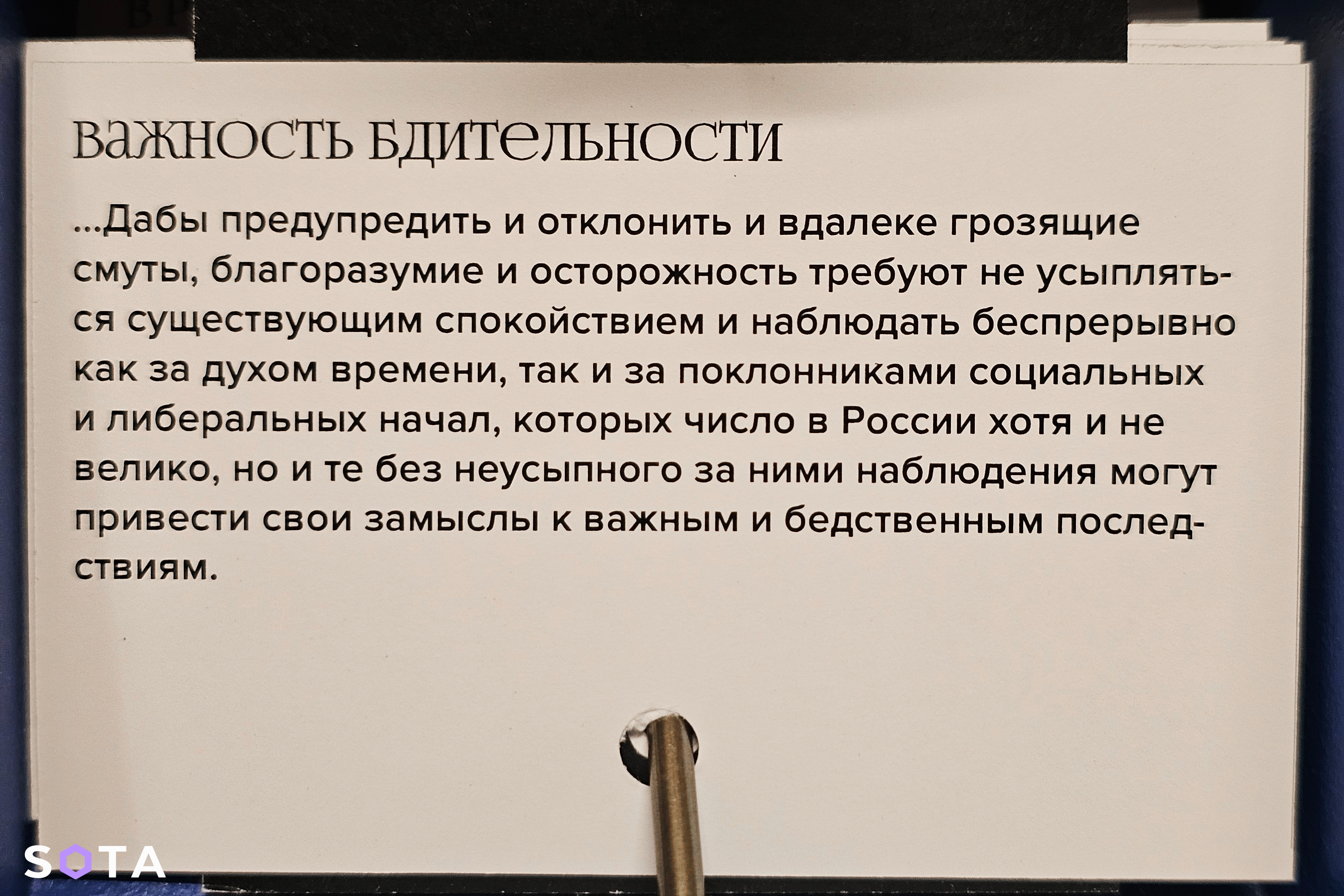

Правда, и тут необычный поворот: в забавном закутке за занавеской, оформленном как библиотечный каталог, разместился раздел, посвященный Третьему отделению, шефу жандармов Бенкендорфу и уставу о цензуре. Понять здесь что-то про деятельность жандармов и особенности николаевской цензуры трудно, но есть сюрприз –один из каталожных ящиков наполовину выдвинут, и в нем скрываются карточки сцитатами из отчетов Третьего отделения за 1827-1854 годы.

И это воистину главный экспонат выставки.

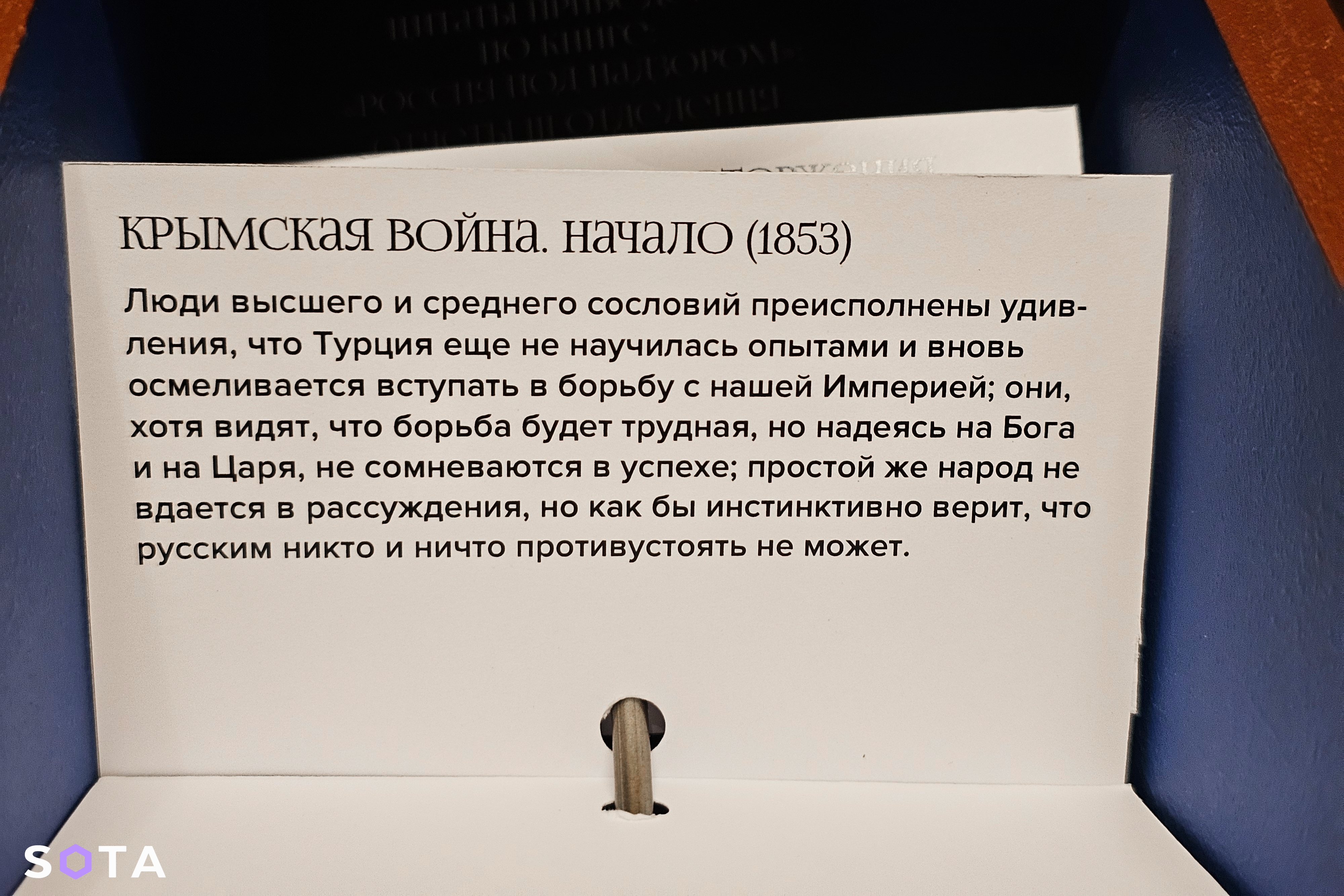

Цитаты чудесные, а темы понятные и актуальные. «О наблюдении за либералами» («Так называемые либералы, приверженцы, а также и апостолы русской конституции в большинстве случаев занесены в списки надзора...»), «О молодежи» («составляют в массе самую гангренозную часть Империи. Среди этих сумасбродов мы видим зародыши якобинства, революционный и реформаторский дух...»), «О желающих издавать газеты» («Среди газетных писак Москвы есть еще много дряни, но некоторые репрессии, будучи своевременно применены, принесли значительную пользу»), «Об отношении к жандармам» («народ в целом стоит за это учреждение, принесшее, конечно, немало пользы»), «О главной силе российского государства» («Одно из прекраснейших свойств русского народа есть, конечно, то беспредельное, безусловное чувство преданности, которым он исполнен к своему Государю...»), «Об отношении иностранцев к России» («видят, что влияние России стесняет поле их беспокойной деятельности, и стараются перенести смуты свои в пределы нашей Империи»), «О строгости правительства» («хотя бы она была и несколько тягостна молодому поколению, благословляется всеми людьми опытными»), «О Крымской войне» («народ не вдается в рассуждения, но как бы инстинктивно верит, что русским никто и ничто противустоять не может»).

Но если не полениться пролистать карточки от 1827 к 1854 году, хроника николаевского правления расцвечивается новыми красками. По-прежнему из года в год народ, за исключением так называемых либералов и гангренозной молодежи, все сильнее любит царя и одобряет жандармов и строгости властей, по-прежнему Европа загнивает и безуспешно пытается втянуть Россию в свое революционное брожение, вот только, странное дело: все больше карточек про убийства помещиков и волнения крестьян, про их недобрую реакцию на нововведения, призванные улучшить их крепостное существование, про постоянные ожидания отмены крепостного права, про то, что в обществе, которое вроде бы всем должно быть довольно, и даже у «самых кротких, самых благонамеренных» ощущается какое-то непонятное недовольство или мрачная апатия...

И с чего бы это все?

Впрочем, скрытая в недрах экспозиции «пасхалочка» вряд ли будет замечена большинством посетителей: они заглядывают в этот отсек, не имея намерения внимательно читать каталожные карточки. Зато смотрительницы на каждую попытку пролистать карточки в ящике реагируют очень нервно –оказывается, недавно кто-то попытался карточки с цитатами отсюда вытащить...

Далее выставка вновь отвлекает нас описаниями успехов николаевского правления: вот победа над эпидемией холеры, вот начало строительства Храма Христа Спасителя как «утверждение национального направления в искусстве», вот первая железная дорога, вот Александровская колонна...Все хорошо и успешно, сомнения возникают только на втором этаже, посвященном армии и внешним конфликтам. Армия –одна из опор Российской Империи и предмет любви и постоянного попечения Николая I, при нем в армии шли преобразования, реформы, внедрялись всевозможные улучшения, разрабатывались новые уставы и инструкции, строились каменные казармы... Вот только ненавидимые всеми военные поселения (появившиеся при Александре I), почему-то так и не были ликвидированы, а меры по поддержанию порядка и дисциплины часто выражались «в педантичном соблюдении мелочных формальностей, что негативно сказывалось на инициативе и воинском духе».

И вот выясняется, что, несмотря на все старания, уставы и казармы, уже с 1830-х годов российская армия начала отставать от армий ведущих мировых держав.

С внешними конфликтами все примерно так же. Так славно поддерживала империя свое положение на мировой арене: победили Персию, победили Турцию, усмиряли Кавказ и Царство Польское, помогали разбираться с Венгерской революцией, –а потом европейские державы объединились в коалицию «для нанесения России стратегического поражения», и поражение было нанесено...

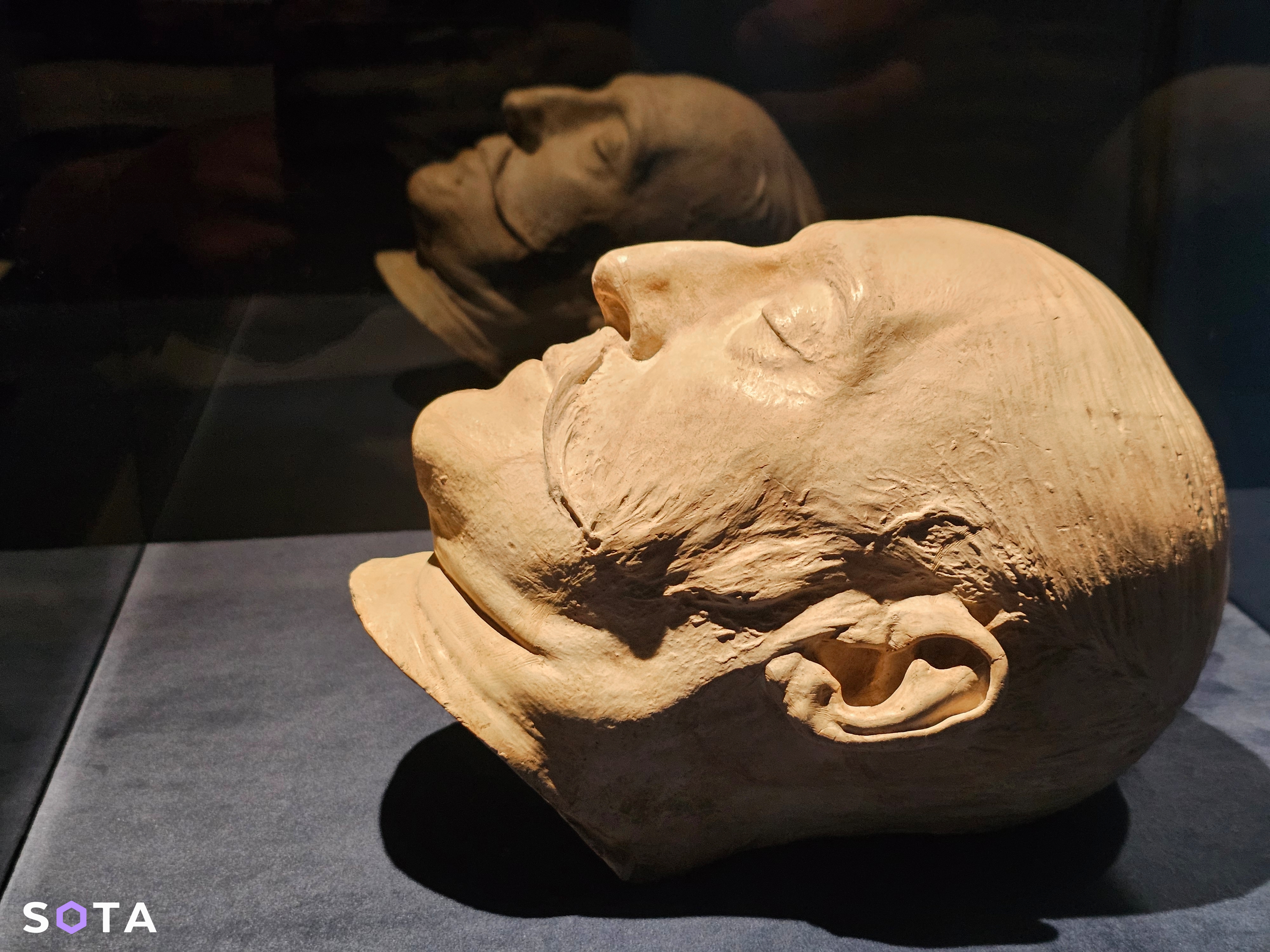

Остается только спуститься в маленький туннель, посвященный смерти нестарого еще императора от воспаления легких. Тут имеются посмертная маска, походная кровать и старая офицерская шинель, в компании которых скончался неприхотливый в быту Николай Павлович.Такой вот печальный финал, и «Печальный рыцарь» у выхода очень уместен.

Как обычно, нам предлагается множество интересных и уникальных артефактов эпохи: например, подорожная, выданная в период междуцарствия «по указу» императора Константина, или «константиновский» рубль (таких пробных монет того же периода междуцарствия в российских музеях всего две).

Но только эти реликвии не избавляют от ощущения, что на выставке многое упущено (или скрыто в подтекст). Если царь был так хорош, откуда презрительное прозвище «Николай Палкин»? Почему упомянутые улучшения и преобразования во многих сферах –даже в любимой армии –на деле не дали каких-то положительных результатов, и при этом вся воля, работоспособность и ответственность «идеального самодержца» не позволили ему хоть что-то радикально решить с крепостным правом? Что за расцвет культуры был во времена николаевской цензуры, и как власть обходилась с этими самыми деятелями культуры –вот каково при Николае I было Пушкину, например? А Чаадаеву, которому Николай лично указом поставил диагноз «сумасшедший»? Но даже если представления о жестокостях николаевской цензуры и политике закручивания гаек –миф, почему бы было этот миф не попробовать развенчать? Почему тему просто проигнорировали?

Воспоминания современников об императоре тоже очень лаконичны: немного цитат родных, немного цитат фрейлины Тютчевой... А ведь можно было представить весьма полярные отзывы и тем самым показать всю неоднозначность этой фигуры и периода ее правления?

Но вместо этого мы узнаем лишь о примерном семьянине, трудяге и скромном человеке, хоть и излишне увлеченном дисциплиной, любящем парады и уставы, доверяющем отчетам жандармов о всеобщей к нему любви... И лишь между строк можем прочитать намек, что, видимо, любовь к парадам и военные поселения–такое же скверное средство для укрепления обороноспособности страны, как и ужесточение цензуры –средство для распространения просвещения. И вот население почему-то все печальнее, соседи объединяются, война проиграна и все трещит по швам, остается только накрыться старой шинелью и тихо умереть в 58 лет.

А проблемы этой армии и страны будет решать уже новый император, который наконец решится отменить крепостное право и не будет бояться настоящих реформ, разрушения сословных границ и местного самоуправления. Правда, он тоже закончит жизнь трагически. Но в историю войдет совсем с другим прозвищем –не «Идеальный самодержец», и не «Палкин», а «Освободитель»...