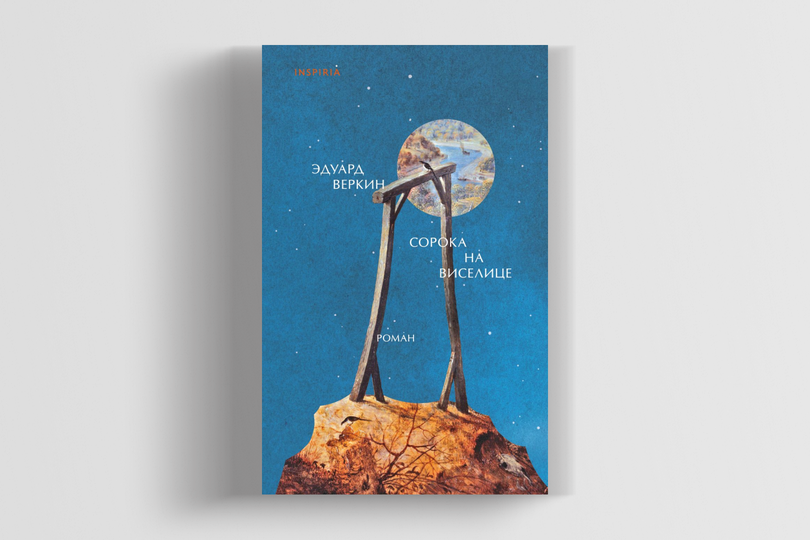

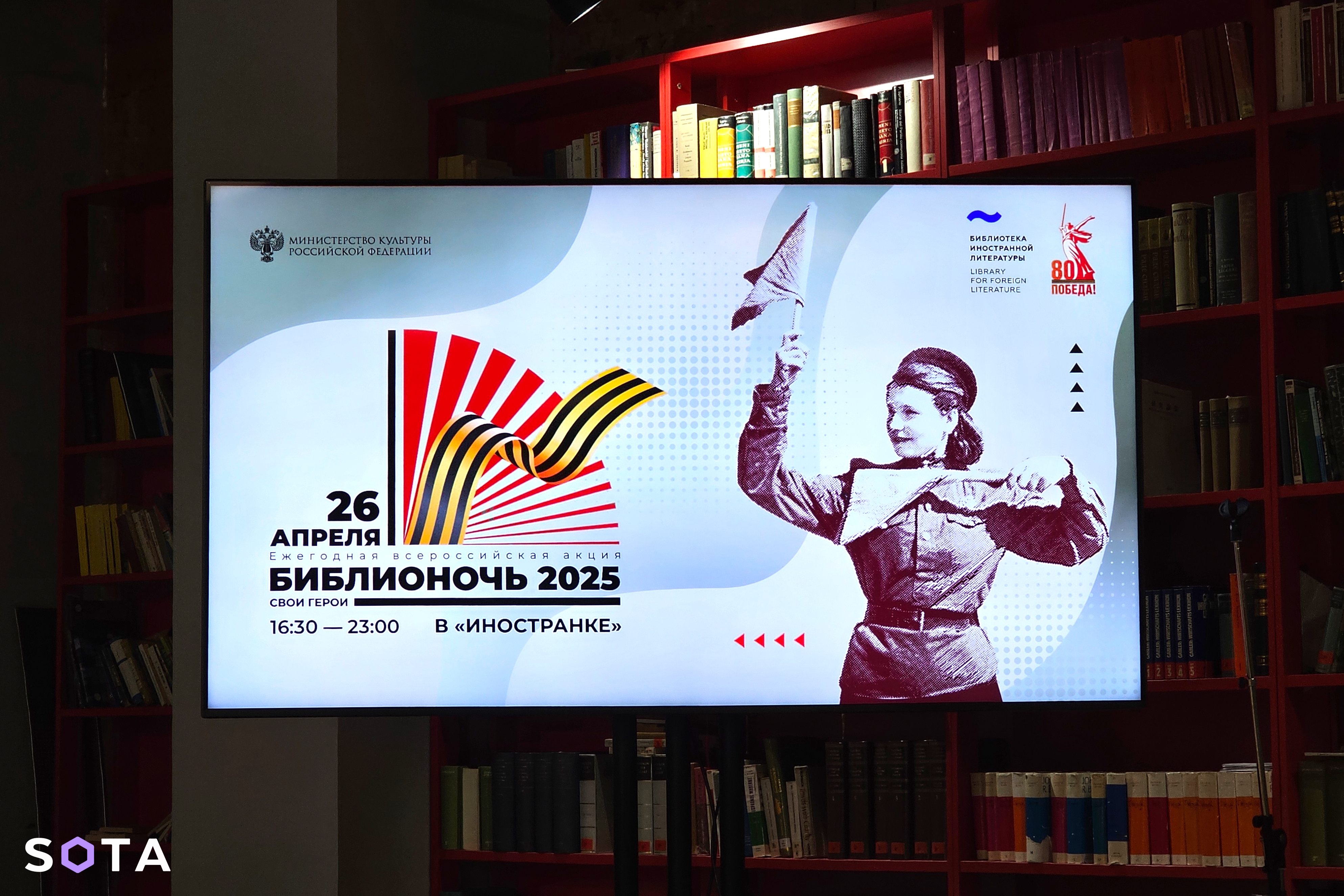

Когда в Ватикане еще хоронили Папу, в России стартовала ежегодная Библионочь – акция, по случаю которой библиотеки готовят вечерние лекции и мероприятия. В этом году и библиотечный фестиваль не минула тень 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной, которую теперь положено связывать в единое целое с войной в Украине. Видимо, подчеркивая эту связь, тему праздника в 2025 году обозначили как «Свои герои».

Фото: SOTA

Правда, отсутствие выделения аббревиатуры СВО в слове «свои» оставляло библиотекарям простор для толкования заданной темы, тем более что в официальном релизе Министерства культуры была отсылка к известной песне из фильма «Офицеры»: «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». Министерство культуры, впрочем, дало понять, чего ждет от любителей и хранителей книг апрельской ночью: «Участники смогут поделиться фотографиями и рассказать о своих героях прошлого и настоящего, создавая живую ленту памяти «Бессмертный библиотечный полк». Также на площадках библиотек будут организованы специальные почтовые отделения, где можно будет подписать «письмо Победы» ветеранам и участникам специальной военной операции».

Боевая поэзия и рюкзак из наволочки

Крупные библиотеки постарались все-таки акцентировать внимание на героях прошлого, а не настоящего, и сосредоточиться на мероприятиях, посвященных случившейся 80 лет назад войне. Для связи с современностью ограничились той самой почтой и неизбежными, как весенние заморозки, чтениями Z-поэзии. Именно так поступили в Российской государственной библиотеке, предложив посетителям вечер «СВОя поэзия» с участием Олега Роя, птенцов творческой мастерской Прилепина и арт-кластера «Таврида», а отдельно – презентацию сборника стихов актера и поэта Антона Шагина, известного поддержкой войны и сборами для нужд фронта. В остальном же главная библиотека страны знакомила посетителей с фронтовыми историями 80-летней давности, приглашала на лекцию «Москва военная», раздавала газеты «Известия» от 9 мая 1945 года, организовала выставки, посвященные библиотечной работе в годы Второй мировой и Валерию Чкалову, и кинопоказ классики «Летят журавли». Правнучка Чкалова, кстати, объявлена в России террористом и иноагентом.

Государственная публичная историческая библиотека обошлась даже и без актуальной поэзии: видимо, ее сотрудники рассудили, что исторический профиль позволяет сосредоточиться на прошлом, и предложили посетителям заняться составлением «книги военного подвига» с историями из семейных архивов о Великой Отечественной войне, узнать, как разыскивать сведения о своих предках – бойцах Красной армии, и посмотреть документальный фильм о киноактерах-фронтовиках.

В Российской государственной детской библиотеке, где «ночь» шла весь субботний день, тоже не стали перегружать детей информацией о связи времен и сосредоточились на книгах, посвященных Великой Отечественной, либо на еще более архаичных темах вроде русского богатырского эпоса.

Правда, некоторые мероприятия детской библиотеки в современном контексте все равно выглядели жутковато. Например, познавательное занятие «Рюкзачок с картошкой» для детей от 8 лет описывалось как возможность узнать, что брали с собой дети в эвакуацию в рюкзачках из наволочек. «Мы расскажем, как сделать рюкзачок, а ребята сами подумают – что бы они взяли с собой», – пригрозили юным посетителям организаторы. С одной стороны, знание в 2025 году, увы, очень актуальное, ведь многим ровесникам посетителей этого познавательного урока и впрямь пришлось за последние несколько лет решать, что унести с собой в рюкзачке, навсегда покидая свои дома. Вот только уместно ли теперь превращать такой сюжет в детскую игру?

С другой стороны, спасибо, что не предлагали примерить пилотки и гимнастерки…

Завершалась библионочь в детской библиотеке чтением «леденящих душу» страшных историй от психолога Натальи Малаховой, но кажется, это тоже было не самое страшное, что могли предложить юным посетителям по нынешним временам.

Герои не с книжных страниц

Сильнее всего прониклась идеей связи ВОВ с СВО Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино, которой за свою сомнительную по нынешним временам тематику постоянно приходится оправдываться, демонстрируя беспощадный патриотизм и идеологическую бдительность.

Фото: SOTA

Помимо сбора семейных историй о военных подвигах дедов и прадедов, выставки фотокорреспондента Евгения Халдея и лекции о том, как Красная Армия спасла от нацистской оккупации далёкую Латинскую Америку (единственное мероприятие, связанное с тематикой «Иностранки»), здесь большое внимание уделили театральным постановкам. Одна из них – «Книга и подвиг» – посвящалась работе библиотеки в годы Великой Отечественной Войны, а вот вторая – моноспектакль Елизаветы Семичевой и Ивана Зосина «Когда приду домой» – была связана уже с войной нынешней.

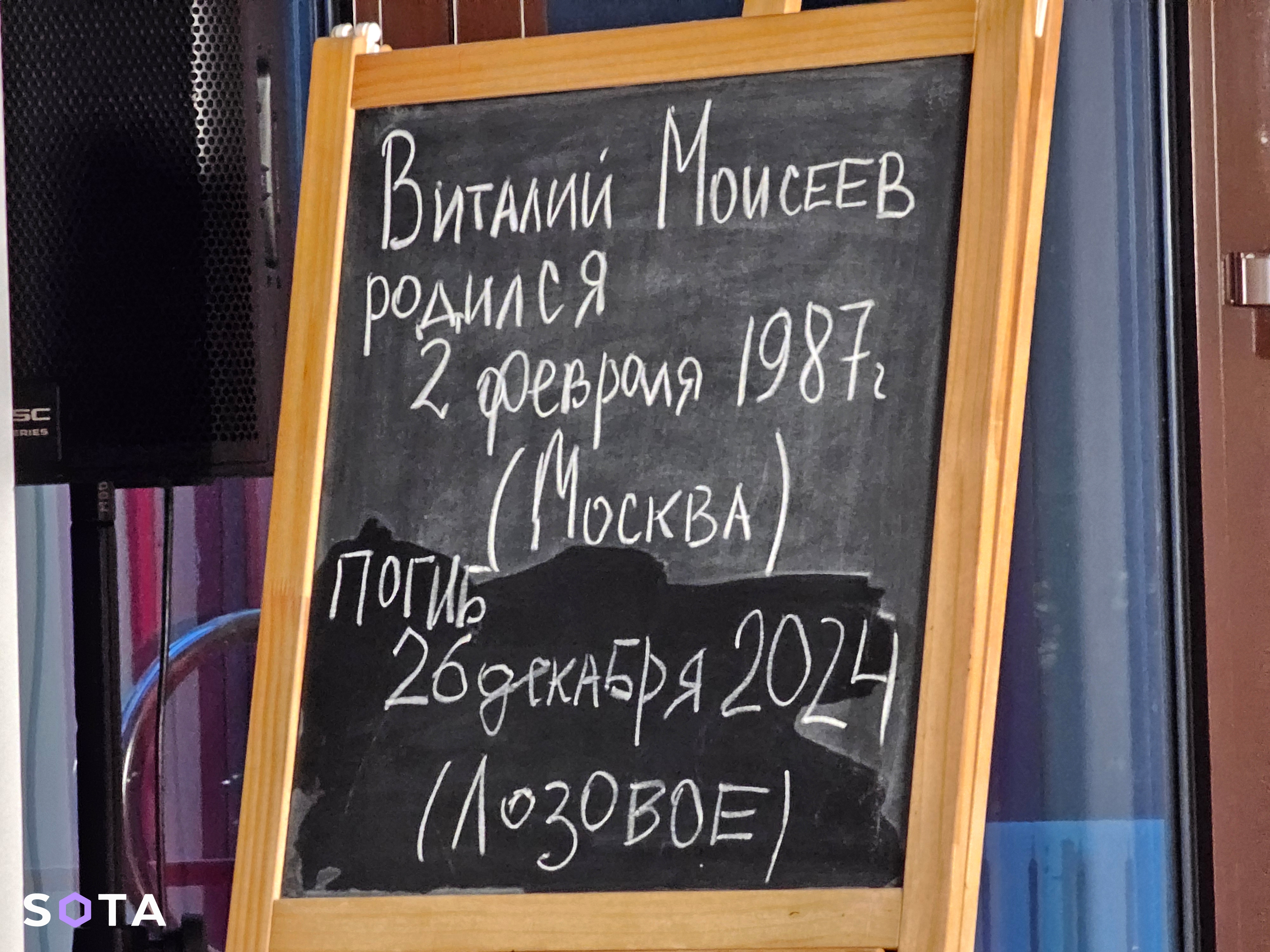

Рассказывать об этом театральном проекте мучительно, потому что он посвящен не просто реальному погибшему на войне человеку, а сыну сотрудника библиотеки Виталию Моисееву, который был мобилизован, занимался на войне в основном спасением раненых и в конце концов погиб, после чего посмертно был награжден Орденом мужества.

Фото: SOTA

На гражданке Виталий – человек верующий – был звонарем. Спектакль о нем сделал актер Иван Зосин, опираясь на реальные письма Виталия родным и на тексты его стихов, которые разнообразил своими песнями в жанре шансон (Зосин с 2014 года активно поддерживает своим музыкальным творчеством военные действия в Украине). Герой и исполнитель, судя по всему, никогда не встречались в жизни, однако в спектакле Иван то рассказывал о себе, то от первого лица представлял встреченного на войне «друга» Виталия.

Что можно сказать об этом произведении, если абстрагироваться от печальных реалий и оценивать его по возможности отстраненно, как театральную пьесу?

Как и во всех прочих произведениях на тему героических подвигов на СВО, здесь авторы отказались от попыток хоть как-нибудь объяснить, зачем эта война нужна, с кем мы там воюем, кого спасаем, от кого что освобождаем, и кто наши враги.

Фото: SOTA

Объяснить все это с точки здравого смысла, не будучи агрессивным националистом или сторонником теории заговора стран НАТО против русского мира, действительно, невозможно, незачем и начинать. Хватит и рассказов про личный героизм бойца, отважно расхаживающего под пулями, выносящего раненых из-под обстрелов и не задающего лишних вопросов.

Хотя песни Ивана Зосина пытаются дать какой-то ответ на вопрос о целях войны – не очень внятный, зато в стилистике «простых пацанов», которым этот фронтовой шансон и адресован: «Малороссия, вселенская душа, девушка-красавица, мы вместе навсегда…». Далее в песне и странный намек на инцест («Я пришел, чтоб дарить надежду и взять тебя с собой, это наша Россия, ты сестра моя, и я брат твой…»), и идея насилия, которое жертва обязана принять с позитивными чувствами:

«Будем вместе навсегда, несказанная красавица моя.

Я пришел на нашу землю, испокон веков мою,

и тебя, моя красавица, по-прежнему люблю,

хоть бываешь ты капризна, и немного свысока,

мы с тобой по этой жизни как одна река».

Посыл очень сочетается с любимой Путиным шуткой «нравится – не нравится, терпи, моя красавица», и с представлениями об отношениях (полов ли, стран ли) в определенной субкультуре, но понять геополитические смыслы происходящего все равно не помогает.

Фото: SOTA

Впрочем, для непонятливых в спектакле звучит другая песня:

«Кто не знает, не надо вам

В эту суть вникать глубоко,

Это песня про пацанов,

что воюют на СВО».

Мы так и подумали, спасибо…

В письмах Виталия, однако, какие-то враги, без указания национальной принадлежности, фигурируют. Вот рассказ о том, как герой попал на линию фронта: «ночью привезли на локацию, говорят – окапывайтесь», но утром обнаружилось, что «мы в 800 метрах от врага». Так и укреплялись, строили блиндажи, жгли костры, «до того обнаглели, что некоторые женам позвонили, они привезли мяса, шашлыки жарили. Наблюдали за врагом, они за нами, первое время все тихо было, но мы особо не церемонились, даже переписывались. Они нам пишут: «Ребята, за что воюете?» (Правда, думает в этот момент слушатель, за что?). А мы отвечаем: «А мы не воюем, идите к нам». А они – «Нет, нам нельзя»…

Далее внезапно начинается несколько перефразированное цитирование 26-го псалма Псалтири: «Ибо, говорил Он, они надеются на оружие и свою отважность, а мы уповаем на Господа нашего, который одним мановением может ниспровергнуть и идущих на нас, и весь мир. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое; если восстанет на меня мир, и тогда буду надеяться, ибо крещеный Духом святым не боится врагов видимых и невидимых».

Фото: SOTA

Как этот библейский текст помогает герою-звонарю и авторам спектакля ответить на вопрос украинской стороны, за что же он воюет? Непонятно. Даже наоборот, от сочетания библейских строк с реалиями войны, в которой воют очевидно не за что-то хорошее (ведь не «враги» напали, а наоборот), возникает ощущение происходящего на твоих глазах кощунства – если нечего сказать, зачем же сюда Бога притягивать?

Но авторов спектакля такое ощущение явно не посещает, потому что далее пацанская лирика продолжает перемежаться молитвой Оптинских старцев и рассказами про то, как герой спектакля, сидя под обстрелами, молился и записывал молитвы в стихах для сослуживцев, чтобы им было легче читать и запоминать.

Герой собирался в отпуск и даже сочинял себе инструкцию, как жить на гражданке (с трогательными замечаниями «За железной дорогой не враг, а Люберцы!»). Но воспользоваться этой инструкцией ему было не суждено, и, судя по тем кратким намекам на происходящее на фронте, которые сквозь военную цензуру проскользнули из писем в спектакль, молитвы там действительно были нужны: «За три недели мы не досчитались 150 человек, 55 из них пропали без вести, просто попали под обстрелы и перестали выходить на связь». Ясно, что все очень плохо, ведь «нам даже на закреп некого поставить». Зато к герою приезжали волонтеры и подарили… чебурашку с буквой Z на груди, которую Виталий планировал дома повесить в салон машины, так как очень любил водить.

Фото: SOTA

Ни молитвы, ни чебурашка с Z бывшему звонарю не помогают: герой погибает. Зрительницы уже давно плачут в голос. На сцену приглашают отца и сестру погибшего персонажа пьесы, им дарят цветы, они говорят какие-то слова… Их очень жаль: их сын и брат даже не по своей воле отправился на эту никому ненужную мясорубку, и, судя по всему, был неплохим человеком, которого, как и многих других людей, сделали соучастниками преступления, называемого в России «защитой Родины» («Спасибо всем, кто нас защищает» – резюмирует это действо ведущий, опять не объясняя, от кого же…).

И что скажешь этим людям? Ваш родственник погиб ни за что в бессмысленной, никому не нужной, преступной войне с соседями? Возможно, они и сами бы дошли до этой печальной мысли, но родное государство, библиотека и поэт-песенник Иван Зосин предложили иную, куда более утешительную версию событий, в которой родственники погибшего получают моральную поддержку и объяснение, что человек погиб не зря, а Виталий Моисеев, в своих стихах писавший «Ни слова о войне, когда вернусь домой», получает мемориальный спектакль, в котором все слова – сплошь о войне.

Фото: SOTA

Пытаясь понять, как дальше жить в стране, где множество людей – вот такие же родственники участников войны, а то и сами участники, если не сказать «соучастники», и как с этими людьми общаться, корреспондент «Соты» отправился гулять по этажам библиотеки, постоянно натыкаясь то на мальчика в гимнастерке, то на детей, предлагавших написать письмо солдату…

В конце Библионочи корреспондента занесло в Ибероамериканский культурный центр, в котором (вы удивитесь, а может, уже совсем не удивитесь!) шла встреча с актером и режиссером Театра Олега Табакова Севастьяном Смышниковым, повествовавшем о напряженной творческой работе над недавно вышедшим на сцене театра спектаклем «Позывной Тишина» про очередного реального участника военных действий.

Фото: SOTA

В анонсе это мероприятие комментировалось цитатой из художественного руководителя театра Владимира Машкова:

«Поднимать в театре тему СВО очень важно. Мы должны сами себе начать рассказывать, о чём это. Но есть одно непростое условие: нужно быть искренним. Патриотические чувства, любовь к Родине сыграть нельзя. Либо в это веришь, либо нет. И зритель раскусит это сразу. Если вы не сопереживаете тому, что происходит, ничего не получится. Это тоже путь, который мы и всё наше театральное и кинематографическое сообщество должны пройти».

Возможно, Владимир Машков невольно объяснил, почему большинство произведений на тему СВО смотрятся так уныло – все-таки очень сложно сыграть веру в то, во что верить трудно? Севастьян Смышников поведал, что и выбирать актеров для участия в постановке было непросто: «Важно было найти людей, у которых нет… глубинных противоречий, а такие люди есть, но это не наши ребята».

Спектакль «Позывной Тишина», впрочем, заинтриговал неожиданным взглядом на СВО через проблему посттравматического синдрома и алкоголизма главного героя. Захотелось узнать, как в театре рискнули показать эту непростую для патриотического культурного фронта тему, и приобрести билет на постановку, тем более что всем посетителями раздали флаеры, обещавшие 25%-ную скидку по промокоду НОЧЬ25. Но попытка приобрести билет со скидкой не увенчалась успехом – промокод оказался недействительным.

Фото: SOTA

В этот момент корреспонденту вспомнилось хрестоматийное: «Родина тебя бросит, сынок. Всегда».

И даже в таком малом, добавим мы.