Как описать в музее травматичные моменты истории: войны, репрессии и революции? Как говорить о современной истории, свидетелями которой мы являемся? И нужно ли это вообще? А теперь совместите все эти вопросы и переместитесь в Москву 2024 года ㅡ прямо в самый центр, на Тверскую.

«Историю создаёте ВЫ!» ㅡ гласит сайт Музея современной истории России. Основная экспозиция музея разместилась в особняке бывшего Английского клуба ㅡ это громадное помещение в центре Москвы, прямо посреди Тверской улицы. В музейных интерьерах львы и потолки с вычурными росписями соседствуют с советской мозаикой на тему революции. Так и хочется сказать: Россия ㅡ страна контрастов. Эта мысль будет следовать за нами по всему музею.

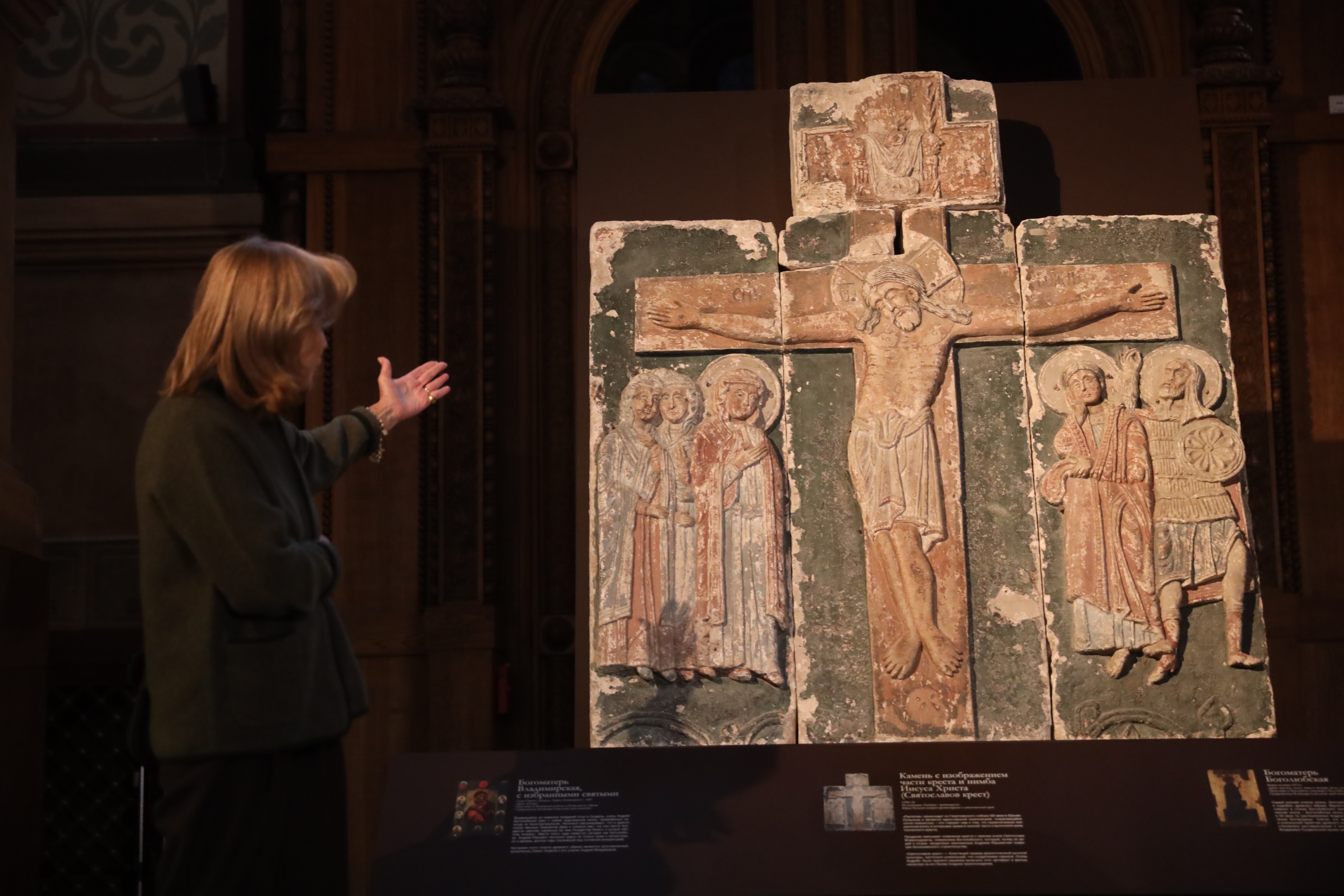

У входа на экспозицию стоит остановиться. И здесь как в сказке: направо пойдёшь ㅡ в 2000-е попадёшь, налево пойдёшь ㅡ в Российской империи окажешься. Выберем, пожалуй, полную версию квеста ㅡ с империи. «К середине XIX в. Российская империя была вторым по величине государством мира после Британской империи. Она оставалась преимущественно аграрной страной. При этом треть её населения составляли крепостные крестьяне. <...> Россия была многонациональной и многоконфессиональной державой. Государственной религией было православие». И не поспоришь.

Фото: SOTA

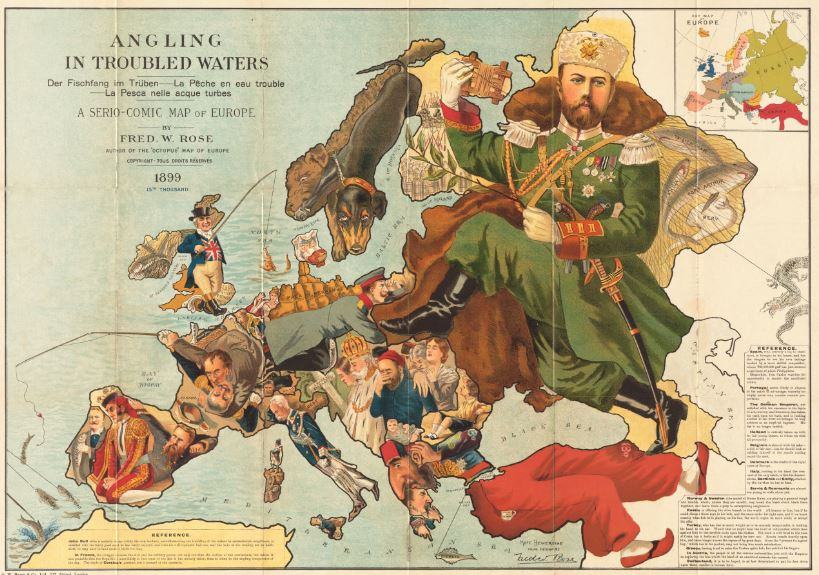

В части об императорской России несколько хаотично размещена информация о трёх правителях: Александре II («Освободителе»), Александре III («Миротворце») и Николае II. Параллельно тексты (а они здесь везде: на стенах, потолке и сенсорных экранах) рассказывают о промышленном подъёме в конце XIX века, финансовой политике С.Ю. Витте и строительстве Транссибирской магистрали. Последнему посвящена целая инсталляция: полюбовавшись внутри неё на железнодорожную хронику (виды Киева, вокзал в Сестрорецке, прибывающий во Ржев обоз и многое другое), можно выйти на карикатурную карту «Ловля рыбы в мутных водах».

Как уже многие догадались, геополитические противоречия занимают далеко не последнее место в музее (как и в новейшей истории России). И вот, посетителей из антуража императорской России переносят в море внешней политики. Лёгкая, ненавязчивая фоновая музыка сменяется песней «Врагу не сдаётся наш гордый варяг», а картины мирной жизни (крестьянства, промышленности, роскоши элит) – оружием и военными мундирами. Дату обороны крепости Порт-Артур нанесли даже на пол зала, в котором расположилась тематическая экспозиция. При этом о том, как закончилась Русско-Японская война, из имеющейся в экспозиции и на сайте информации (без учёта аудиогида) понять сложно. А эту войну Россия проиграла.

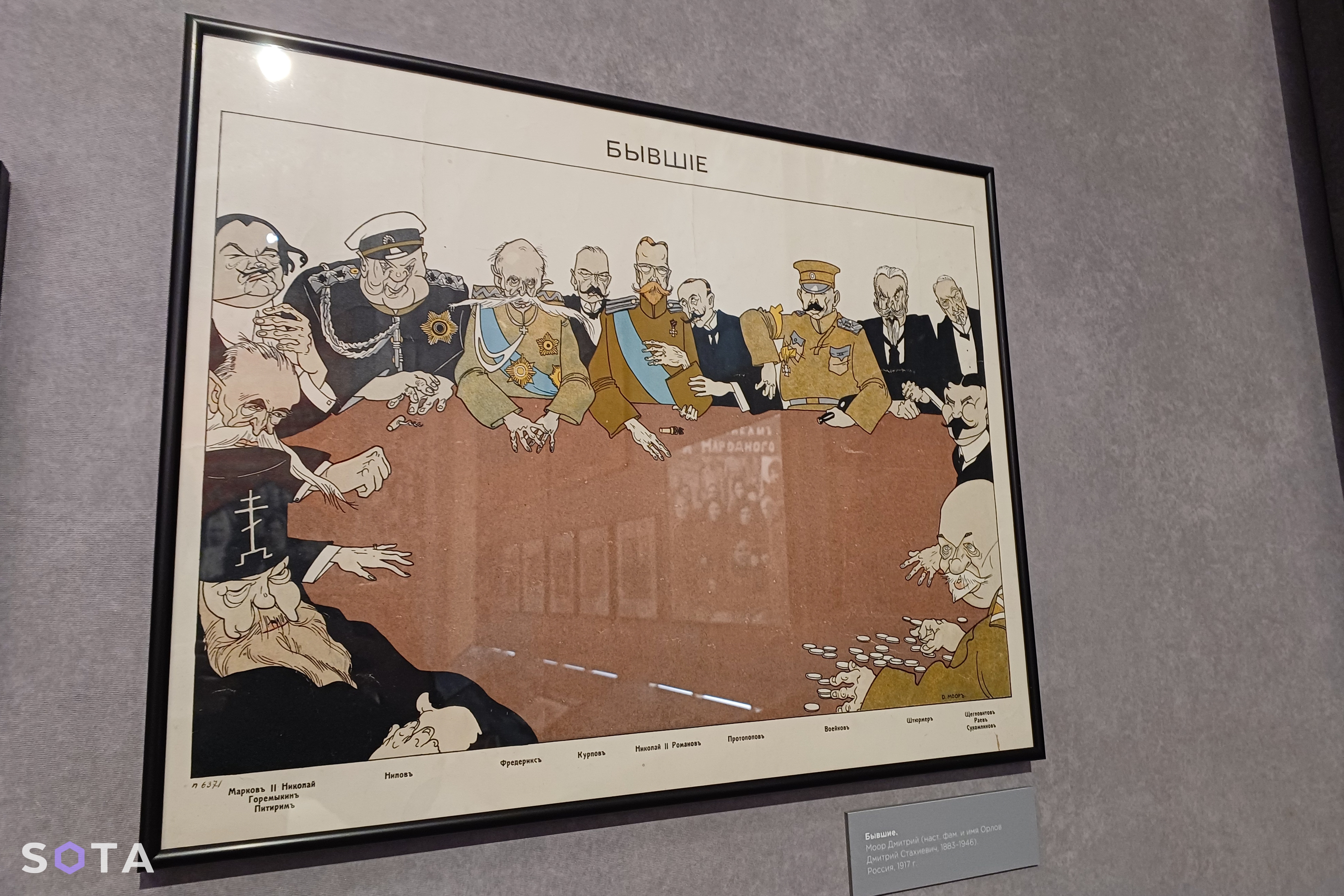

Далее, через зал о развитии науки и культуры, следует революция 1905 года. Безусловно, взялась она не из воздуха: о росте оппозиционных настроений и массовом протестном движении упомянули ещё во втором зале. А здесь рассказ обрастает подробностями. Восстание в Грузии, подпольные типографии, крестьянские выступления, погромы барских усадеб, роспуск Думы, Выборгский процесс ㅡ всё это обрушивается на посетителей огромной лавиной. «А ведь это ещё не конец…» ㅡ начинает думать уже уставший от переизбытка информации мозг. Но отдых нам только снится, поэтому под тревожный гул самолётов перемещаемся в залы о Первой Мировой войне. Эти залы отличаются обилием искусства: у входа висит плакат «Согласие» 1914 года, а далее зрителей поджидает карикатура Дмитрия Моора «Бывшие» ㅡ с императором и министрами. Графики Моора в этом музее много ㅡ в одном из следующих залов встретится плакат «Помоги» о голоде в ранние советские годы.

Фото: SOTA

Первая Мировая война перетечёт в Гражданскую, а рядом с бюстом Ленина на зловещем красном фоне разместится русская эмиграция. При этом позже (в одном из последних залов) будет указано, что русское зарубежье появилось после 1990-х, и оно непосредственно связано с Русскими центрами за рубежом. После Гражданской войны начинается, пожалуй, самое интересное. Голод и коллективизация соседствуют с личными вещами Серго Орджоникидзе и агитпропом всех сортов: монументальной скульптурой Веры Мухиной, живописью и плакатами.

Фото: SOTA

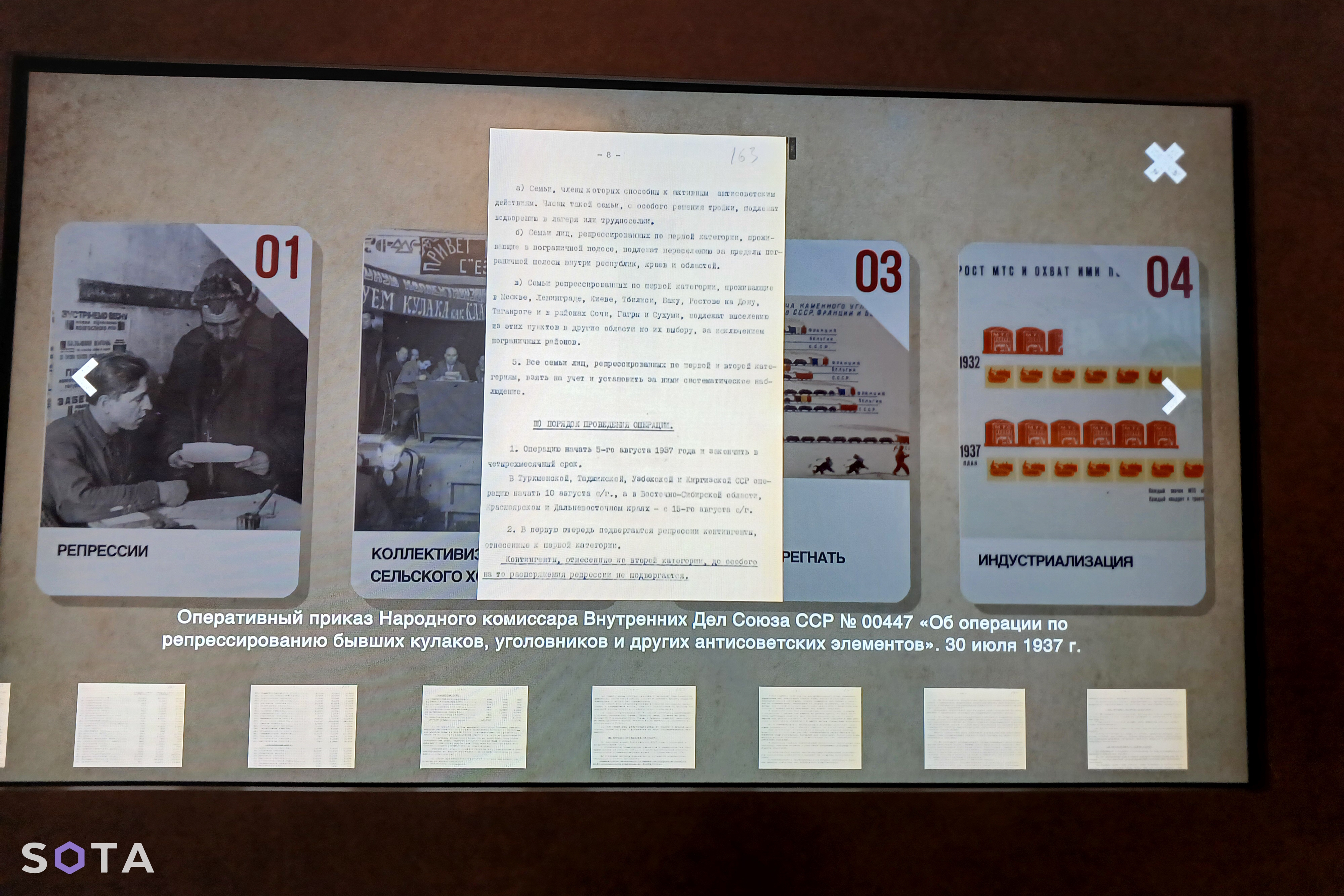

За ними следуют 1930-е с индустриализацией, раскулачиванием и репрессиями. И если первое понятие представлено достаточно подробно, то два последующие упомянуты мимоходом. Репрессии в прямом смысле слова загнаны в угол: небольшая витрина, посвящённая репрессированным, расположена в углу на повороте, и её достаточно легко пропустить. Хотя информацию о них (и, надо отдать должное, качественный архив документов) можно найти на информационном планшете ㅡ но для этого потребуются дополнительные усилия, которых (из-за ожидаемой информационной перегрузки) может уже не найтись. А пока вы будете изучать документы об «антисоветских элементах», из витрины напротив на вас будет глядеть портрет Иосифа Виссарионовича.

Фото: SOTA

Далее фоновые большевистские лозунги перетекают в тревожный ленинградский метроном. Этот звук знаком любому школьнику: блокаду Ленинграда из школьной программы, к счастью, никуда не убирали. А вот в зале о Великой Отечественной войне информацию о ней (кроме звука метронома) найти крайне затруднительно. Зато здесь представлены победоносные сражения, Нюрнбергский процесс, Ялтинская конференция ㅡ всё это снабжено советскими агитплакатами.

Фото: SOTA

После войны, наверное, стоило рассказать об очередной волне репрессий, тяжёлом восстановлении страны. Возможно, о разделении зон влияния в Германии и появлении ГДР. Но нет. Здесь за войной следует атомный проект. А если вы уже устали от бряцания оружием, то в соседнем зале наконец-то можно упасть на скамейку, полюбоваться на расписной потолок Английского клуба с амурами и дамами-арфистками ㅡ всё под тот же тревожный гул самолётов из залов о Первой Мировой войне. Если у вас остались силы сидеть или стоять, можно посмотреть на живопись о Московской битве ㅡ здесь её разместили на стенах. Сделаем небольшую паузу и отправимся дальше.

Может быть, Оттепель и развенчание культа личности? Снова нет, догадки не верны ㅡ нас ожидают «Подарки советскому народу и руководству СССР». Именно так: советский народ и руководство СССР упоминаются рядом, хотя в этом зале разместились подарки Сталину ㅡ в основном, к его 70-летию в 1949 году. Бразильская настольная лампа из чучела броненосца (настоящего), свердловский малахитовый письменный прибор с барельефами Сталина и Ленина, смотрящими друг на друга, вазы, альбомы, оружие, тарелки, костюмы…

Если лампой из некогда живого броненосца и змеиной кожи вас трудно удивить, проследуем в следующий зал. Здесь уже нас ожидает развенчание культа личности ㅡ но не им единым прославился период 1950ㅡ1980-х годов, который решили уместить в один зал. Если до этого вас не настигла информационная перегрузка, то тут смело можно падать в обморок: экспонаты расположились от пола до потолка в несколько рядов, а ещё ㅡ в витрине напротив. На цветном фоне, основой которого стали первые полосы «Известий» и «Комсомольской правды», бесценные экспонаты просто теряются. Информацию можно схватить лишь обрывочно: вот начались реабилитация и восстановление в правах депортированных народов (ранее о депортации и насильственном переселении в музее, кажется, не упоминали), развенчали культ личности, прошёл Всемирный фестиваль молодёжи и студентов ㅡ а следом плакаты с Брежневым, «Нет ㅡ ядерному безумию», плакаты советского Фонда мира и афганский конфликт. Олимпиада-80 осталась где-то между строк.

В витринах тоже некоторый смысловой хаос: Ирина Роднина соседствует с Александром Солженицыным, вместе с ними ㅡ советские юмористы и «Гамлет» в Театре на Таганке. Что касается последнего, то о его роли «острова свободы» и борьбе с цензурой (об этом можно почитать здесь) не упомянуто. Между делом есть поэты-«шестидесятники», «магнитофонная революция» и советский рок. Диссидентов и «Лианозовской школы»ㅡ тоже нет. Есть лишь «ряд известных деятелей искусства», который «не разделял установок официальной политической парадигмы» и был вынужден покинуть страну (зрители, у которых ещё есть силы размышлять, должны спросить: почему?). В этом ряду называют Солженицына, Бродского, Аксёнова, Довлатова, Максимова и Зиновьева. Ни слова о танцорах (Нуреев, Барышников), музыкантах, поэтах, актёрах в эмиграции вы здесь не увидите.

Прежде чем погрузиться в максимально спорную тему Перестройки, снова возьмём небольшую паузу. Тем более, следующий зал позволяет. Здесь ㅡ немного об истории музея, его филиалах и знаменитых гостях. Но если вам уже надоели Путин и Нарышкин, лучше просто присесть и отдохнуть.

Ознакомившись со списком почётных гостей музея и перескочив через выставку агитплакатов о БАМе, попадаем в Перестройку. На полу нас встречает голубь мира. Но не спешите выдыхать: экспозиция не так миролюбива, как кажется. С голубем мира и скульптурой «Global peace», которую вручили чете Горбачёвых в США (об этом вечере можно почитать здесь), соседствует костюм ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС. Это единственная атомная катастрофа, упомянутая в залах о новейшей истории России: подлодки «Курск» (не говоря уже о менее известных авариях вроде «Комсомольца») здесь не найти. Соседние стенды рассказывают о свободном телевидении тех времён, выборах и о том, что люди ожидают перемен ㅡ несомненно, с цитатой Цоя и плакатом «Здравствуй, племя молодое».

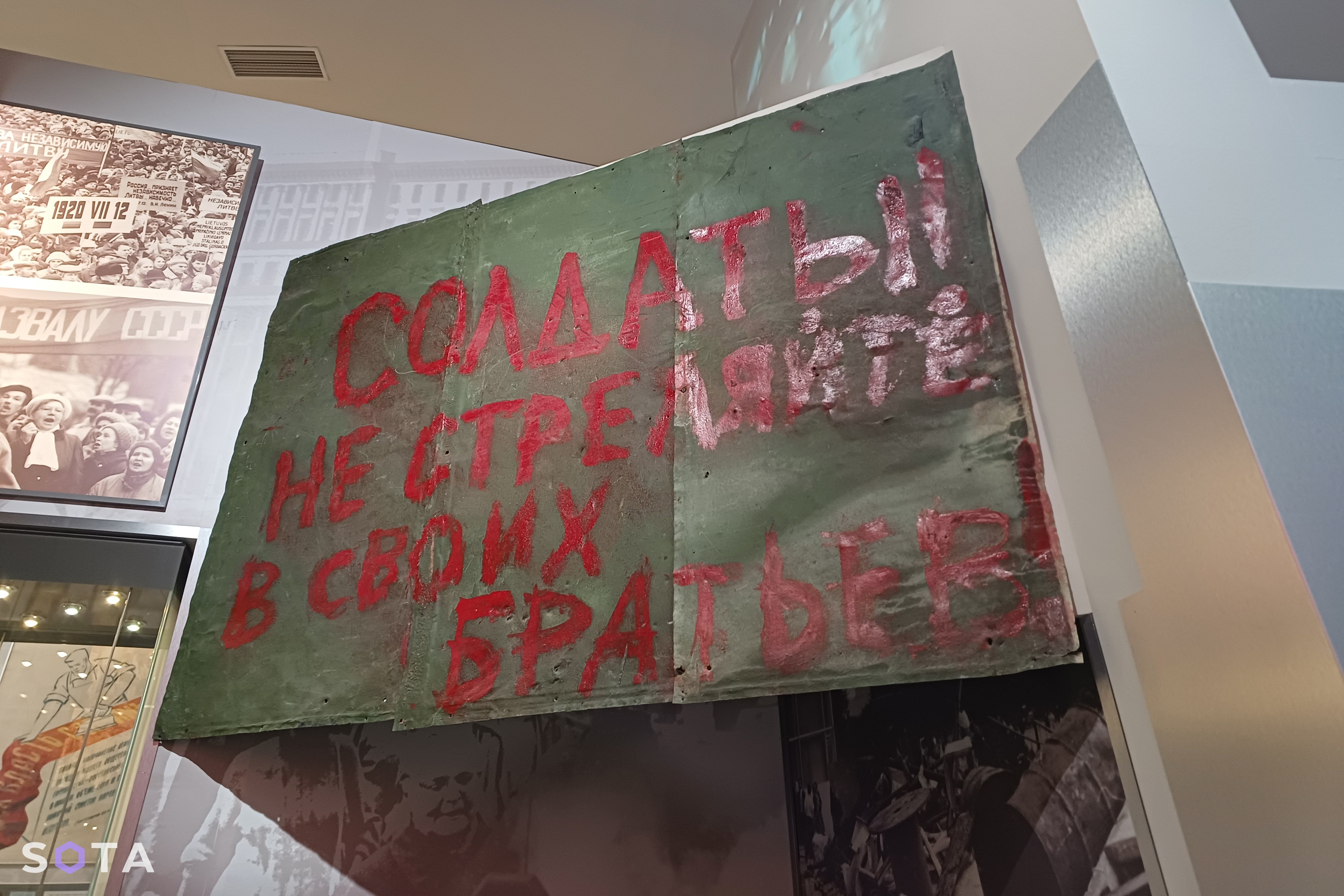

В ожидании перемен цветут предвыборные кампании и голод. Этот этап музей не обошёл. В витрине представлена гуманитарная помощь из Австрии и продуктовые талоны. А за стеной ㅡ уже августовский путч, оборона Белого дома и самодельное панно «Матери погибших, с вами скорбит вся Россия» с Богородицей на фоне России. Рядом с ними ㅡ ещё более страшный 1993 год и надпись «Солдаты! Не стреляйте в своих братьев!» кроваво-красной краской. Пол экспозиции октября 1993 года усыпан газетами, гильзами от патронов и стеклом.

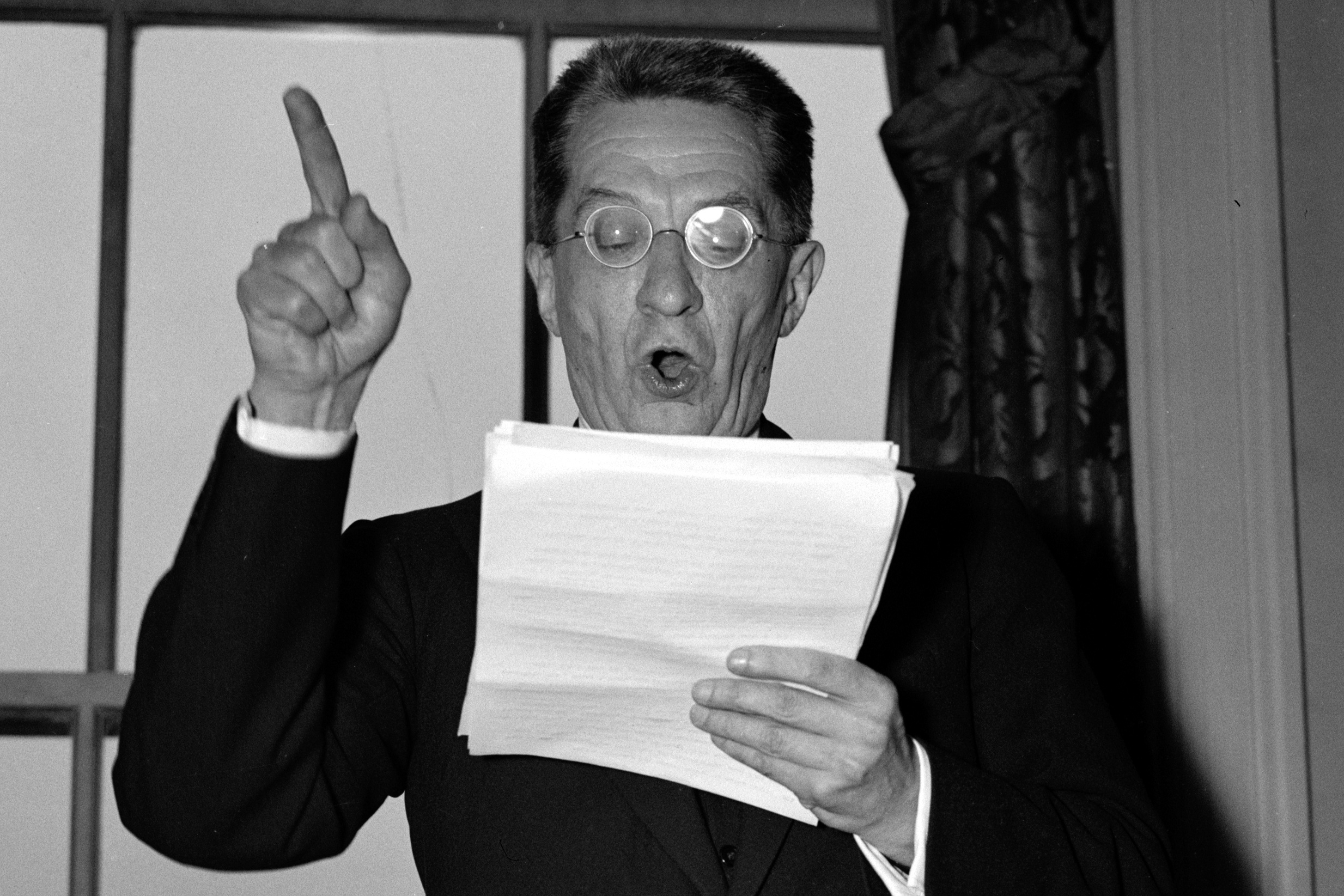

Предвыборная кампания тем временем продолжается на противоположной стороне зала. Тут тоже все знакомые лица. Егор Гайдар, Анатолий Чубайс, Борис Ельцин, Элла Памфилова (тогда ещё лидер движения «За гражданское достоинство»), Сергей Шойгу (представитель партии «Единство») и «яблочники»: Явлинский, Мизулина-старшая, Татьяна Ярыгина, Михаил Задорнов. Но относительно свободные выборы ㅡ не самое интересное, что есть в этой части экспозиции. В витрине скромно разместился «Московский комсомолец» с заголовком «Политическое убийство» ㅡ речь об убийстве Галины Старовойтовой. Рядом находятся её личные вещи. Тут же ㅡ «Московская правда» с первой полосой об убийстве Владислава Листьева, одного из символов того самого свободного телевидения. Больше политических убийств в этом музее нет: ни Александра Литвиненко, ни Бориса Немцова, ни Анны Политковской, ни Натальи Эстемировой, ни других.

Рядом с политическими убийствами ㅡ генерал Лебедь с его заявлением «Одну войну я уже прекратил» и теракт в Будённовске. Это едва ли не единственный теракт (по мнению музея) в экспозиции. Другие ㅡ Грозный, Каспийск, Владикавказ, Волгоград, Беслан «и другие города» ㅡ лишь упомянуты одной строкой. «Норд-ост» и «рязанский сахар» остались за скобками.

После всех трагедий следуют «семибанкирщина» и Государственная дума. Есть здесь и «Союз правых сил» ㅡ с Борисом Немцовым и Ириной Хакамадой. Знаменитая речь Ельцина об уходе с поста перемешивается со звуками молитв из зала о путче. А на всё это с витрины с насмешкой глядят «Куклы» ㅡ ещё один символ свободного телевидения, герои передачи на НТВ. Сценарист передачи, Виктор Шендерович, словами которого и говорили персонажи, в пояснениях к экспонату не упомянут. Сказано лишь, что права выкуплены В. Григорьевым у французского аналога, а производителем была компания «DIXI-TV».

Казалось бы, такое количество печальных событий в паре залов должно навести посетителей на размышление и предоставить им время на подумать «о судьбах страны», но нет. Следующий зал представляет собой пересказ всего того, чем государство ежедневно насыщает своих граждан и по сей день: «Усилия руководства Российской Федерации, направленные на стабилизацию ситуации в стране, получили широкую поддержку российского общества, что позволило определиться с приоритетами её дальнейшего развития». Этот зал посвящён наиболее «свежей» истории ㅡ свежее и не придумаешь. «Выборы» 2024 года, поправки в Конституцию, выборы в Госдуму (здесь на плакате можно заметить политзаключенную Катеван Хараидзе), Крым, «новые регионы».

Без войны в Украине (которую здесь, разумеется, называют «специальной военной операцией») никуда. В этом зале представлены нашивки «Спарты» (детям на экскурсии в этом зале рассказывают, что этот батальон «охранял выборы», в то время как в Украине росли националистические настроения), «Сомали» и «Оплота», шевроны с символами Новороссии, форма сотрудников «референдума» «С Россией навсегда», медали на тему Крыма и личные вещи боевиков Донбасса. Рядом с ними нашивка WarGonzo Семёна Пегова. Украинская символика тоже есть ㅡ «трофеи, захваченные в ходе специальной военной операции Вооружённых сил Российской Федерации на Украине» (среди них ㅡ символика «Азова», сборник статей Ярослава Стецько и «Російсько-українська війна» Мыколы Лазаровича) свалены под «разгрузкой», которую сделали волонтёры из Казани.

Вся экспозиция обильно снабжена фотографиями Владимира Путина и хроникой «Единой России». Для разнообразия в одной из соседних витрин представлен манифест «Справедливой России», «Патриотов России» и партии «За правду» Захара Прилепина, а также памятник к 100-летию СВР (с фотографией почётного гостя музея Сергея Нарышкина). Упомянуты «миротворческие операции» в Грузии и Сирии ㅡ как продолжение «миротворческих операций» в Югославии, Приднестровье и Абхазии. И, видимо, как оправдание «борьбы с международным терроризмом» (этим, судя по тексту, занимались российские военные в Сирии) рядом представлены вещи из жилого дома на Каширском шоссе. Кажется, чего-то не хватает… Правильно, агитплакатов. Здесь они тоже есть, но современные и уступающие по качеству советским плакатистам: «Время выбрало нас», «Верим в нашу армию и нашу победу», «Встань на защиту родины!».

Если надоела милитаризация, то бегом в соседний зал. Там обещают рассказать про «Приоритеты развития России в XXI веке». Здесь можно увидеть робота Клиошу (который устал и отдыхает), стенды про Арктику, космос и борьбу с ковидом. Рядом с ними ㅡ война и Крымский мост. Хочется пошутить про национальные приоритеты, но сил на это уже нет.

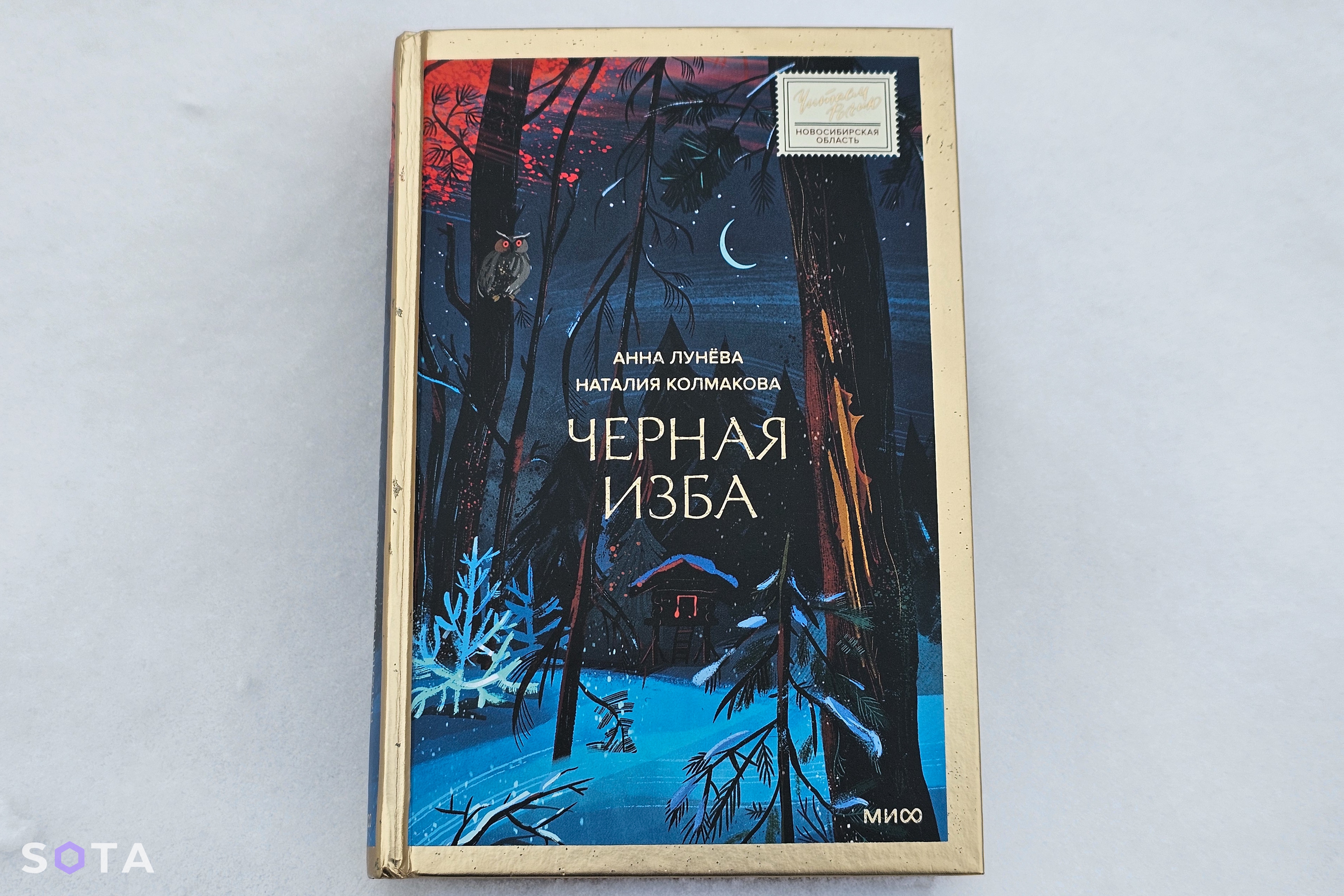

В следующих залах нас снова ожидает солянка из пафосных слов о многонациональности, уважении к другим культурам, народам и религиям. Много здесь и слов о культуре: о художниках, музыкантах, театральных деятелях. Дмитрий Крымов здесь соседствует с Алексеем Балабановым и Никитой Михалковым ㅡ прямо под цитатой академика Лихачёва. Но наиболее талантливыми оказываются те деятели, которые служат государству. Валерий Гергиев с концертами в Пальмире. «Вечный» Владлен Татарский, которого z-патриотическая общественность превозносит как писателя. Захар Прилепин с «Большой книгой» и Иван Охлобыстин - без «гойды», но с часами, которые он подарил музею. В этой же части экспозиции есть стенд о радио, информагентствах и интернет-медиа. С одной его стороны Путин награждает Семёна Пегова, с другой ㅡ свежие новости об «антироссийской политике Вашингтона». Если вы устали от портретов Путина и пафосных слов, можно присесть отдохнуть в кинозале ㅡ под очередные слова о богатейшей культуре, бережной работе с наследием и историческим прошлым.

Последнее, о чём хотелось бы сказать, ㅡ это молодёжь. Её тоже упоминают как хорошее дополнение к пафосным речам: вырастает новое поколение людей, которое поддерживает статус России и развивает страну. Рядом с костюмом учёного и рекламой молодёжных фестивалей размещены камуфляж, окопные свечи, георгиевская лента и значок «Сила V правде». После этого с сожалением хочется заметить: формула «Россия ㅡ страна возможностей» работает только для тех, кто лоялен этому государству на все сто. Если же политика государства не устраивает, то будь ты хоть вторым Эйнштейном или новым Станиславским, единственные награды, которые ожидают, это «иноагент», «экстремист» или тюрьма.

А вопрос «Историю пишут или переписывают?» всё же актуален.