«Клюквой» называют максимально стереотипные представления иностранцев о России: водка, матрёшка, балалайка, шапка-ушанка, медведь. Ни один из этих атрибутов в спектакле крымского производства не встретился – но «клюквы» в нём хватило бы на целый морс, приготовленный по типичному для z-искусства рецепту. Скрепы, больше скреп; актёрская игра – среднего качества; музыка и стихи – посредственные. Но театр уж полон (патриотами), ложи блещут (флагами России и мерчем Shaman'а).

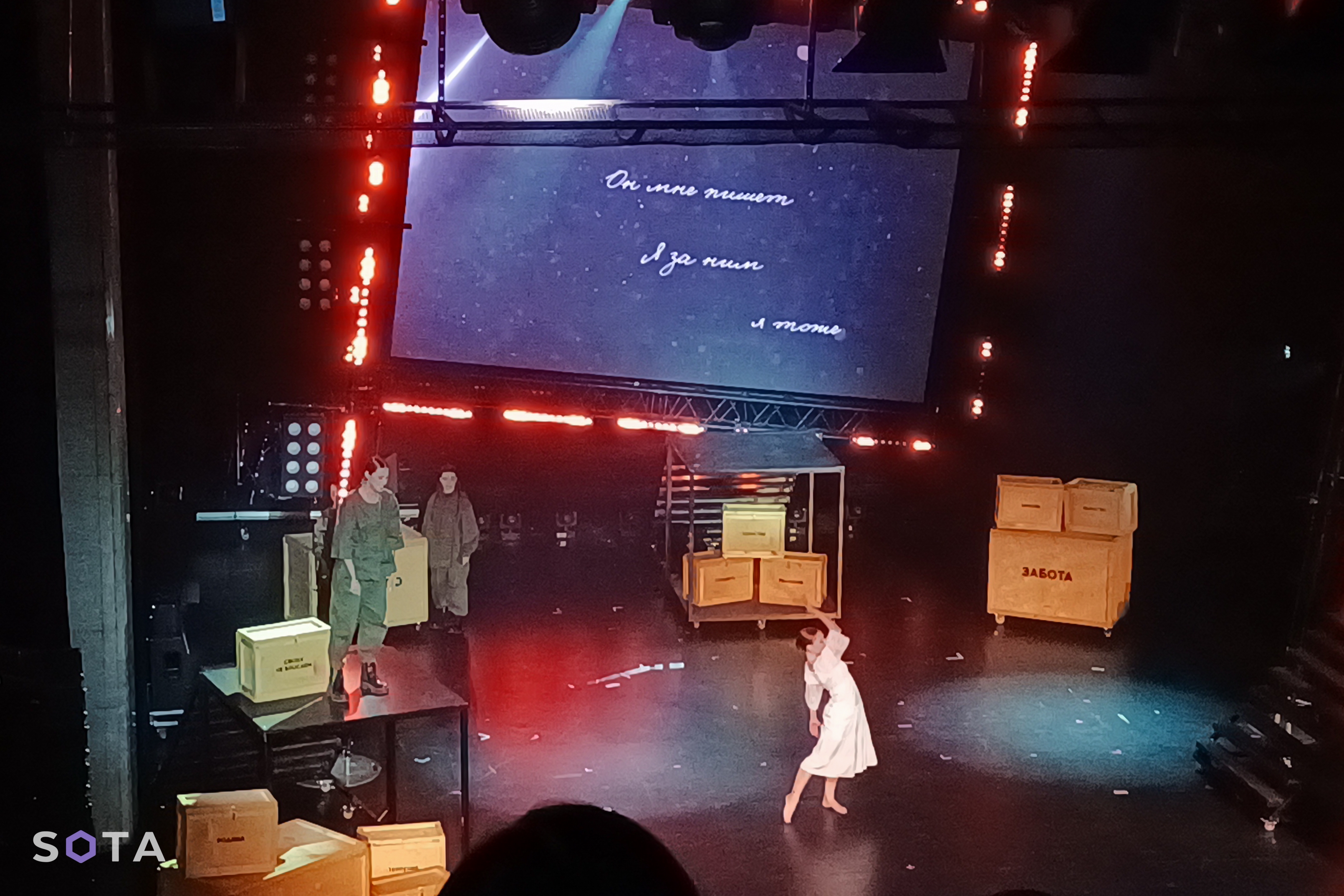

В фойе культурного центра «ЗИЛ» чрезвычайно многолюдно. Кто-то толпится в очереди в гардероб, кто-то неторопливо прогуливается или занимает место в другой очереди – в зрительный зал. Самые гламурные делают кадры в фотозоне. Здесь их несколько: базовый пресс-волл и локации с ящиками, стилизованными под «гуманитарку» с различными надписями. Какое время, такие и фотосессии. Ещё до спектакля начинает казаться, что та самая триада «вера, надежда, любовь» теперь выражается в количестве коробок с тёплыми вещами, окопными свечами и продуктами, которые отправятся прямиком на фронт. Сюжет спектакля такого варианта не исключает.

Подруги в очереди сокрушаются, что Uniqlo больше не работает в России. Женщина по соседству надевает шарф в цветах российского флага и достаёт айпад в стикерах с Шаманом... А пока все томятся в ожидании, стоит упомянуть, какого зрелища ожидает такая разношёрстная толпа. Спектакль создали резиденты крымского креативного кластера «Таврида». Они обещали четыре патриотических новеллы о сильных русских женщинах, которые трудятся в зоне СВО. Главных героинь здесь, судя по афише, три: «гуманитарщица», доставляющая груз в зону боевых действий, врач и военкорша. Несмотря на ярко выраженный идеологический контекст, это мог быть спектакль о женщине не только как об «украшении коллектива» и «слабом поле», а о полноценной, самодостаточной боевой единице – но (спойлер) таковым не стал.

Внезапно выясняется, что в партере и амфитеатре могут сидеть только гости с пригласительными билетами. Немного погрустневшие, но не потерявшие яростного желания вкусить патриотизма зрители устремляются ко входам на балкон. Вид оттуда открывается довольно сносный, но впридачу ожидают максимально громкий звук и провода. К слову, без пригласительного попасть на спектакль было относительно непросто: нужно было оставить достаточно много данных (номер телефона, e-mail, фото и ссылку на VK-аккаунт), ожидать письма-приглашения, а потом – подтвердить участие. Предположительно, таким образом базу кластера «Таврида» наполнили новыми контактами. Схема не нова: в павильоне «Движения Первых» на выставке «Россия» для входа также просят зарегистрироваться на их платформе, сначала подтвердив e-mail, а потом указав информацию о себе, включая место работы. То ли близится отчётный период, то ли люди не спешат участвовать в грантовых инициативах – непонятно.

Балкон наполняется зрителями. Девушка в свитере с надписью Moscow, подросток в толстовке «Я русский» (судя по шрифту, это мерч исполнителя данной песни) и женщина, пролистывающая фан-беседу Shaman'а, где обсуждают, как же дети обожают его музыку. Уже кажется очевидным, зачем здесь собралось столько людей: когда же ещё бесплатно покажут того самого певца с дредами?

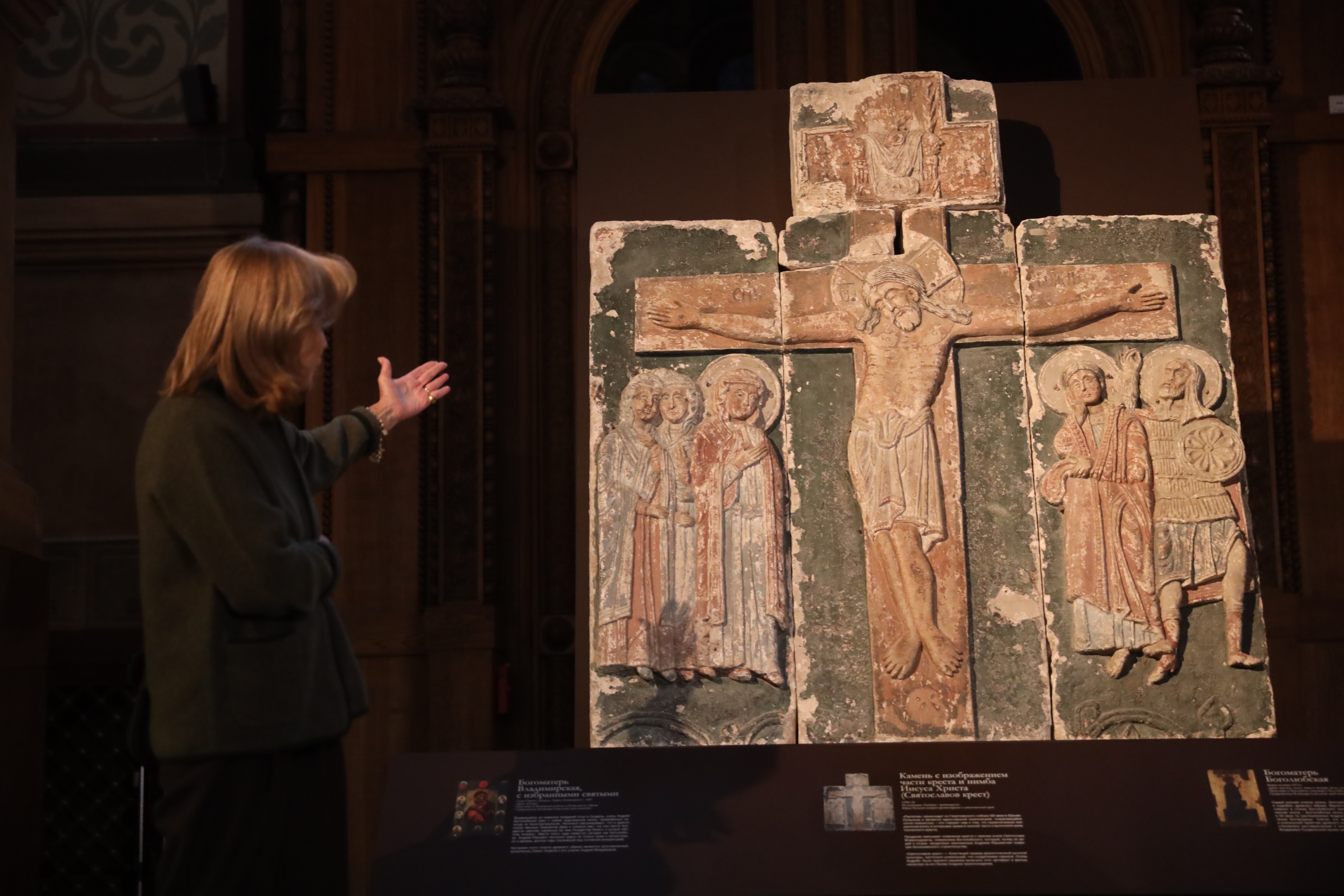

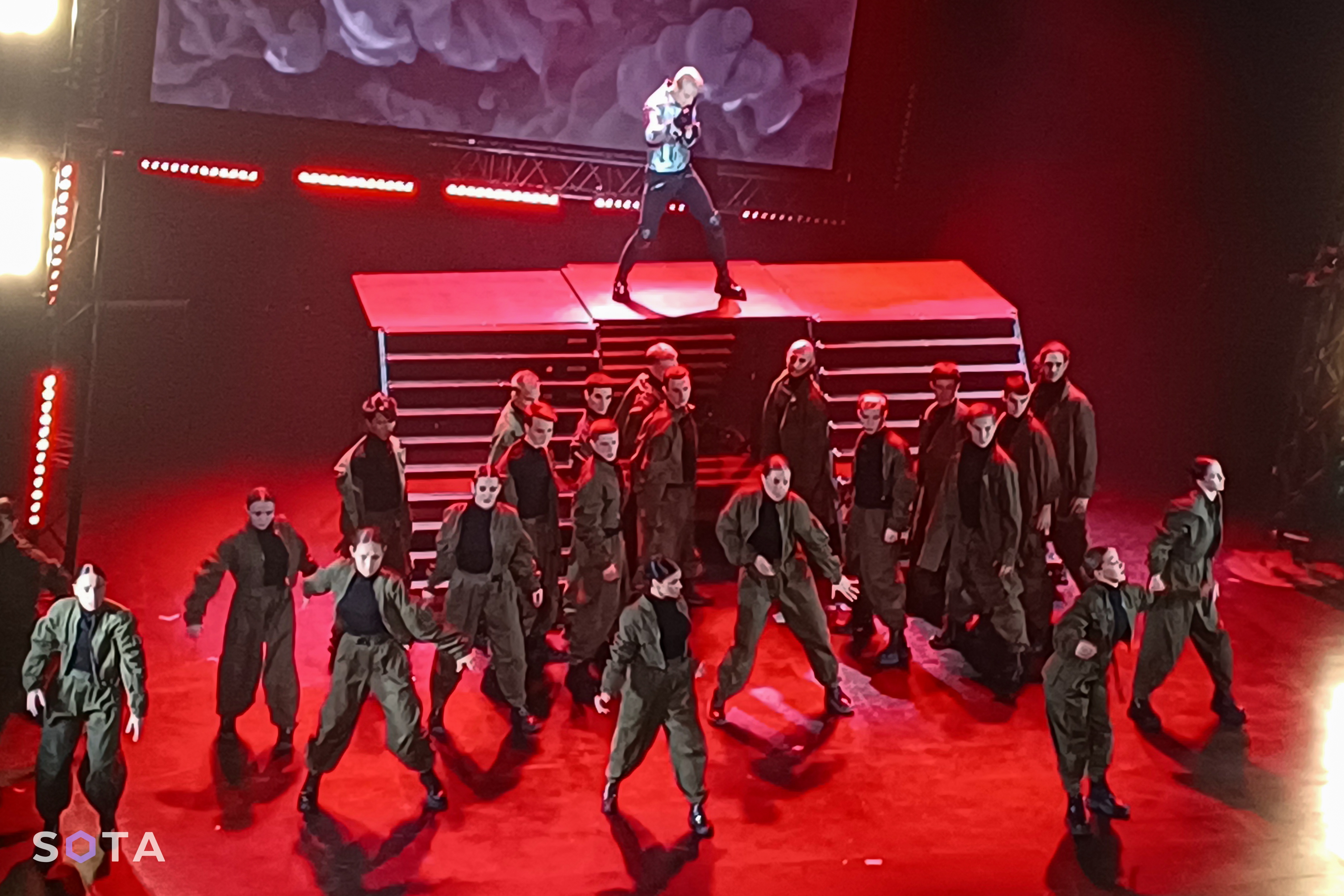

Итак, шоу начинается. На сцену, под которой прячутся коробки, стилизованные под «гуманитарку» (они и составляют основные декорации), выходит балет, а затем поднимается певец, визуально напоминающий Шамана. У него такая же короткая стрижка и кожанка – разве что телосложение другое. Толпа оживляется, но быстро успокаивается. Их усмиряет либо голос, не похожий на кумира, либо песня «Березовые сны»: как понятно из названия, про берёзки, шум ветра, борьбу с недругами – и всё это под видеоряд с церквями, колосистыми полями и московскими достопримечательностями.

SOTA

Сразу же после вступления начинается первая новелла – «Вера». Она посвящена «крымским феям», которые собирают гуманитарную помощь и окопные свечи на фронт, плетут маскировочные сети, а между делом размышляют, скольким детям и бездомным животным ещё нужна помощь. Довольно архетипичная женщина выходит, не правда ли? Не хватает, пожалуй, ребёнка на руках (а лучше ещё парочки за спиной для скрепности) – и выйдет целая крымская Мадонна. Абсолютно клишированный образ ненадолго даёт трещину, когда одна из героинь начинает читать стихотворение, местами перетекающее в рэп, о том, как её бывший одноклассник отправился на войну:

Как боялись за них в этих вечных боях между классамиИ мечтали: они б ушли в армию, мы бы их здесь дожидались.А быть может, всё мы, романтичные да ясноглазые,Напророчили, дуры, накаркали, накрасовались?

Выходит, что и в этой войне виновата женщина? Вопрос спорный. Но строки Татьяны Коптеловой, которые называют «лейтенантской поэзией», пожалуй, так же плохи, как и почти вся z-поэзия. Остаётся только выпить текилы с лаймом (интересно, почему не русской народной водочки?) по совету исполнительницы этих стихов. Правда, она обещала сделать это с одноклассником, когда тот вернётся с войны, а не после пустых патриотических строк.

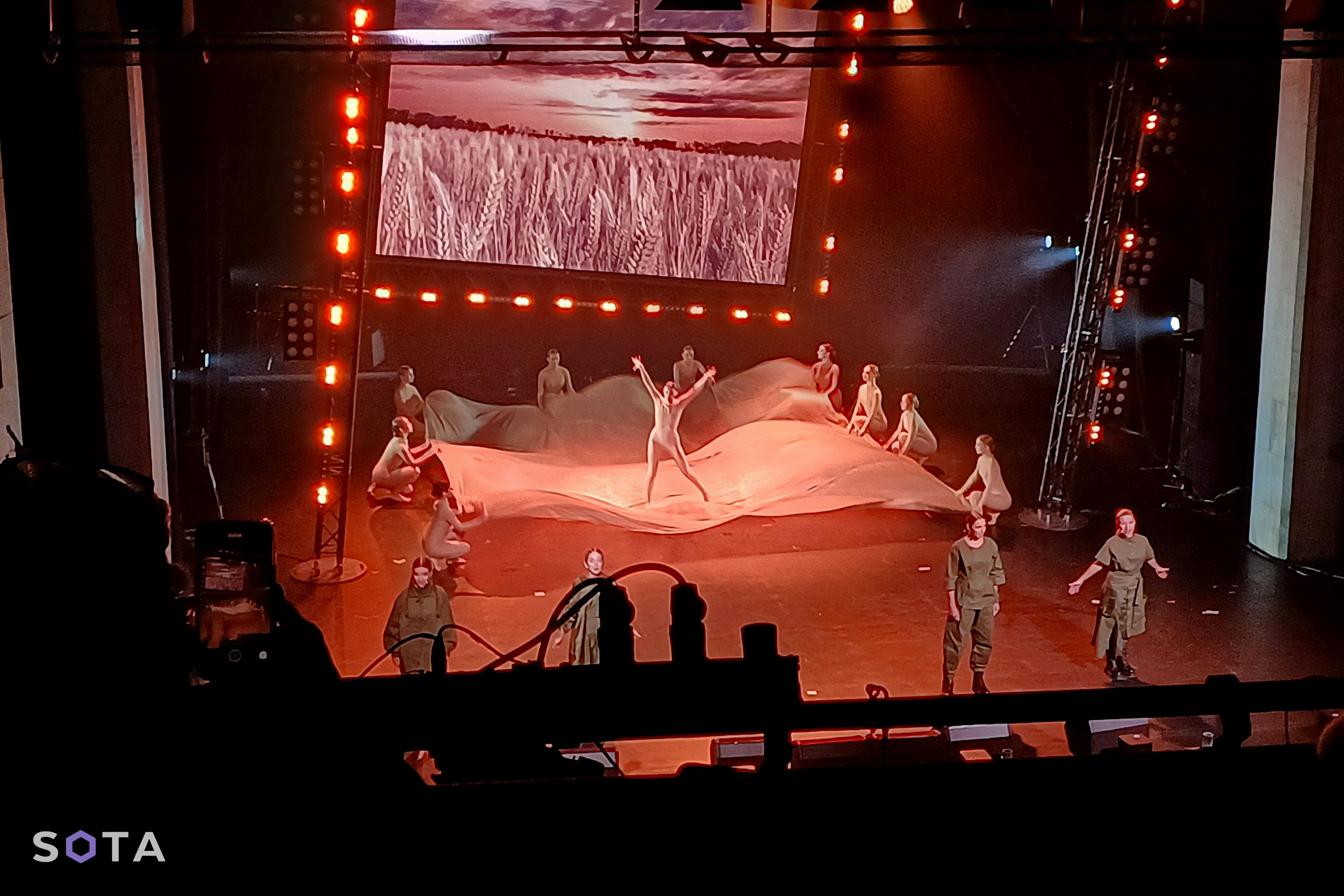

Если вам ещё не хватило скреп, этот абзац для вас. Между разговорами о том, как девушки важны и нужны на фронте, одна из «фей» рассказывает историю, как вывозила коня из Мариуполя. Догадываетесь, к чему идёт дело? Правильно, без песни «Конь», почти русской народной, в этом патриотическом винегрете не обошлось. Исполняют её под видеоряд из колосьев и балет – такому перформансу, пожалуй, даже группа «Любэ» позавидует.

SOTA

Когда в новелле появляются мужчины, сразу становится понятно: здесь и далее женщины такие же «скрепные», как и всё остальное. И относиться к ним будут ровно так же – как к приложению к гумпомощи или в лучшем случае к «надёжному тылу». Прямо с порога «фей» встречают репликой о том, что если бы мужчины знали, какие красавицы их ждут, то приехали бы пораньше. Так и хочется спросить: а если бы помощь собирали не феи-красавицы, а пожилые женщины, военные не приехали бы?

«Я чувствую себя здесь нужной, ведь человек — это действительно важно», – ангельским голосом произносит ещё одна «фея». И тут же вываливает на зрителя монолог об отце-священнике, который отправился на войну, потому что решил, что должен быть там, где плохо. Заканчивается этот эпизод, разумеется, песней (спектакль же музыкальный!) о том, как она ожидает папу целым и невредимым – жалостливая детская фантазия, смешанная с идеями пропаганды. И все это – на фоне картинки избушки, которую сотворил то ли неумелый художник, то ли нейросеть (понадеемся, что тоже патриотичная). Подобные изображения сопровождают весь спектакль.

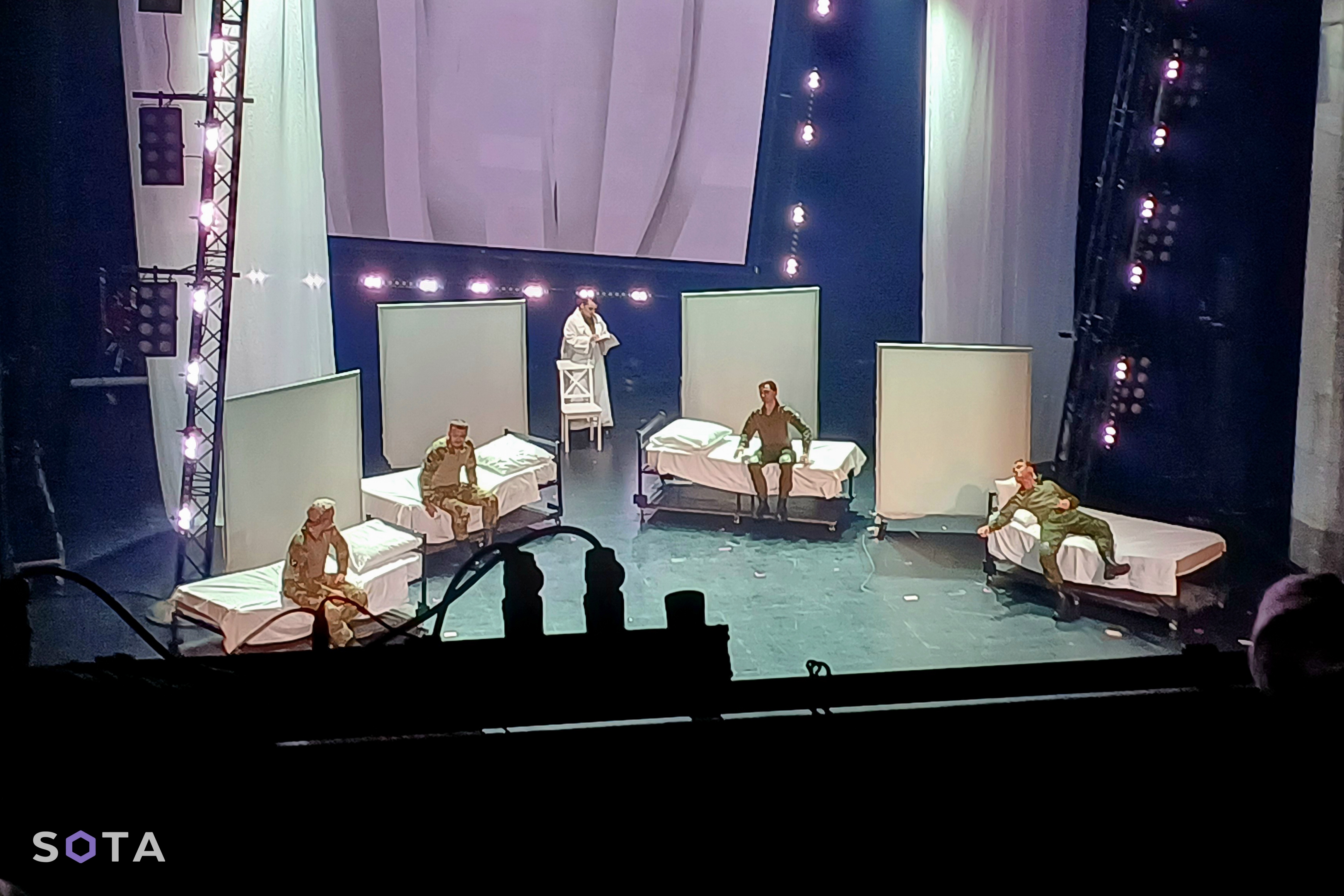

Когда зритель насыщается показной добродетелью или плохой актёрской игрой «крымских фей», начинается эпизод «Надежда». И тут резиденты «Тавриды» эксплуатируют беспроигрышные архетипы: госпиталь на передовой и фронтовые байки. Между разговорами об обстрелах и боях военные вспоминают своих девушек и жён, а иногда – шутят о суровости врача – кстати, тоже женщины. И её тут же пытаются пристроить в дамы сердца одному из сослуживцев. Между двумя товарищами возникает следующий диалог:

– У неё таких, как ты, целая рота красавцев!

– А сердечко-то у неё свободно…

SOTA

Откуда бойцы, приехавшие в госпиталь, знают о семейном положении врача, непонятно. Зато эту околоромантическую историю сопровождают сомнительные стихи и песни, посвящённые девушкам и жёнам. «Смерти вопреки, возвратишься, веришь ты, парень твой с войны» напоминает пародию на фронтовую песню под гитару – только вокруг певца в это время танцуют девушки в медицинских костюмах. Песня о том, как мужчина вспоминает любимую в «сыром блиндаже холодном» и просит дождаться весны, потому что именно тогда он обещает вернуться, ощущается как более агрессивная: сцена подсвечивается красным, срабатывают шумные дымовые пушки. В это время парней в камуфляже за спиной обнимают девушки в чёрном – такова задумка хореографа.

После такой музыки чувствуешь себя оглушённым. И, видимо, создатели спектакля тоже это поняли, решив добить растерявшихся зрителей слезовыжимательным эпизодом – разговором матери с сыном. Врач, у которой, по мнению военных, свободно сердечко, звонит сыну и поздравляет его с днём рождения. А потом исполняет «Дождись» Газманова.

На очереди третья новелла – любовь. Звучат строки: «И задумался бог, за кого бы пристроить такую? <...> Размахнулся и кинул на русскую передовую». А дальше появляется и сама Любовь – военкорша из приграничного региона. «Однажды я включила телевизор и увидела «горловскую Мадонну» <...> Переключила канал – а там очередной конкурс красоты. А почему я не там, где гибнут дети?»

И тут зрителя, порядком уставшего от фронтовых баек и рыдательных (но неправдоподобных, на вкус автора) монологов, застаёт рояль в кустах. Точнее, Шаман на сцене. Публика мгновенно оживляется, достаёт телефоны и устремляется к краю балкона – запечатлеть кумира во всей красе. Не совсем понятно, как «Мой бой» композиционно вписывается в историю о военкорше, но оставим это на совести драматургов.

SOTA

После песни Shaman, которую обильно сопроводили фейерверками, на сцене снова появляется Любовь – но уже в компании бойца. Не поверите, это очередная история любви. Смазанные шутки про то, что военкорша приносит удачу, а военный приглашает на свидание, даже не зная её имени, потому что «на войне всё нужно делать быстро», сопровождают звуки обстрелов. Они в спектакле встречаются довольно часто – но предупреждают об этом лишь перед началом и в программке, которую можно достать только придя на постановку. Можно подумать, что так людей приучают к резким громким «бахам» – очередной этап в нормализации войны среди масс.

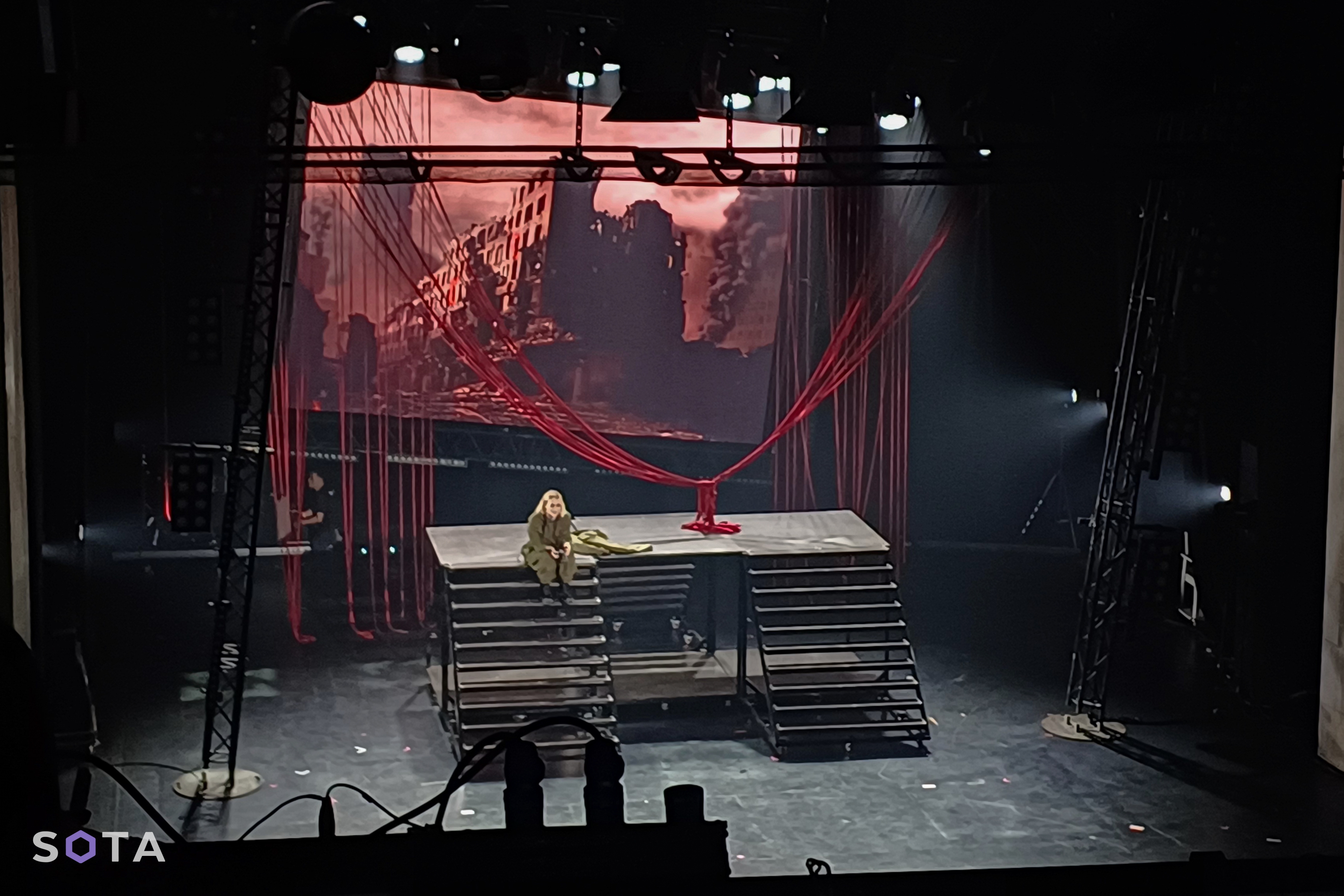

Но шутки в сторону. История любви заканчивается на том, что парень предлагает поставить памятник всем женщинам-военкорам – и погибает от очередного обстрела. «Не успеваешь привязаться», – сказали бы циничные сценаристы, которые «убивают» героев ближе к концу, чтобы зрители успели привыкнуть и проникнуться. А вот военкорша, в отличие от толпы, привязаться успела – на войне же всё нужно делать быстро. В память о погибшем возлюбленном на красном фоне со всплывающими кровавыми пятнами и из ниоткуда возникшими красными нитями девушка исполняет крайне странную песню. Приведу из неё пару четверостиший:

Может, ты не герой?

Я не смотрела в оттенки

Просто рядом с тобой

Дрожь пробежала в коленки.

Ветки пылали костром

Ты был свеж и тревожен

Падали листья огнём

Падал случайный прохожий.

Такая вот нынче фронтовая романтика. Это «Лепестки» Дарьи Фрей и Акима Апачева – только без Акима, разумеется. Вряд ли бы он смог существовать в одной новелле с Шаманом.

После сцены, утопающей в красном и больше напоминающей хоррор, нежели прощание с любимым, Любовь достаёт свой айфон (судя по звуку уведомления) и начинает слушать голосовые-благодарности от людей, которые по её снимкам смогли узнать правду. Закончилась эта новелла пафосным монологом про миссию военкора — но мозг уже отказывался это воспринимать. В глазах стояла кровь предыдущей сцены.

SOTA

От последней новеллы под названием «Единство» вообще не стоит ожидать сюжета. По задумке это концерт группы «Рондо» на передовой – но здесь же можно увидеть героев предыдущих новелл – «крымских фей», врача и солдат из госпиталя. Вместе с ними ожидают шутки среднего качества, например:

– Ребята, а к нам девчонки приехали.

– Приготовимся встречать прекрасный пол?

– Приготовьтесь встречать прекрасный укол!

– Прямо здесь снимать штаны?

– А в каком виде они меня встретят?

– Получается, Вась, в самом живописном.

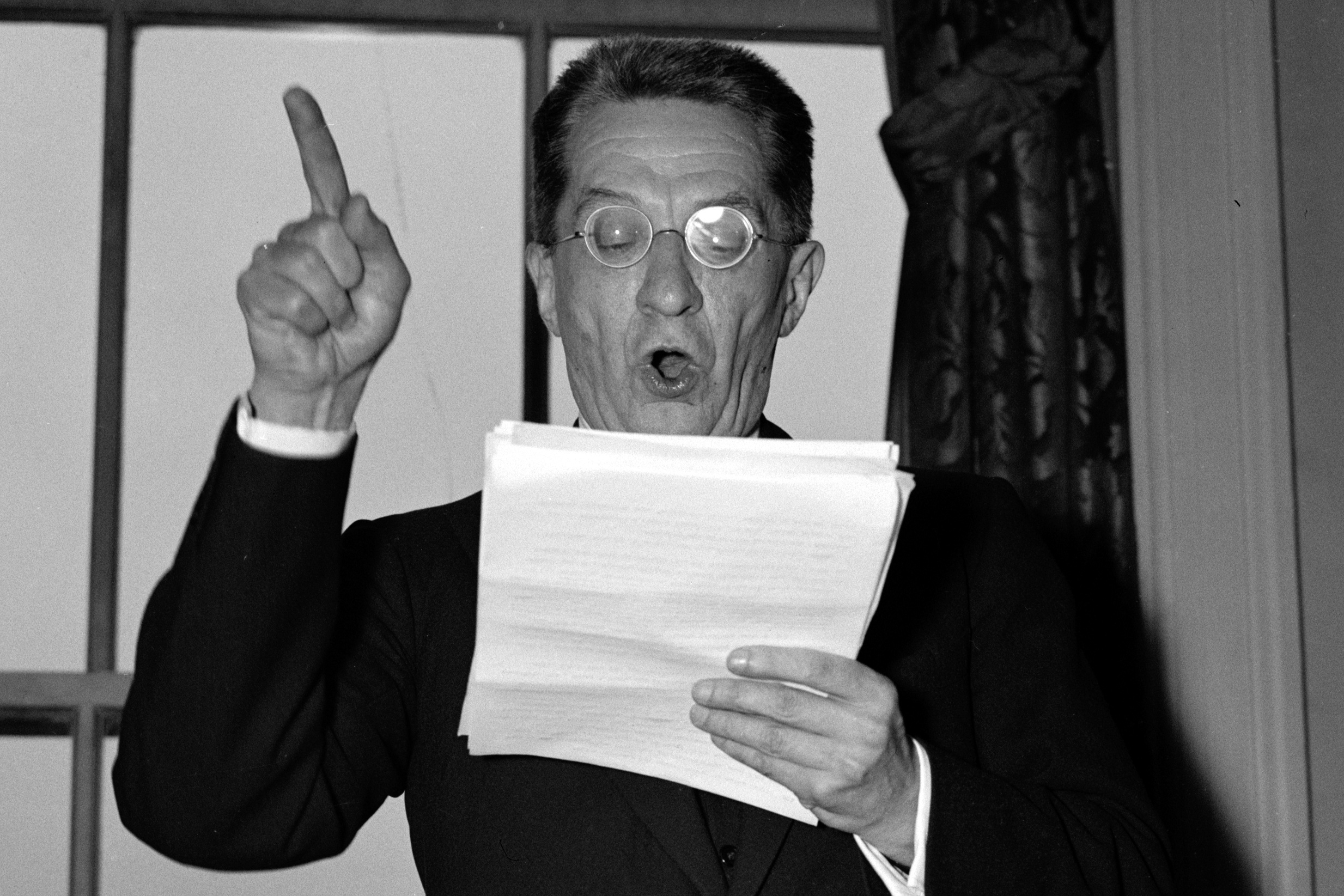

Впрочем, самое весёлое ещё впереди. На сцену выходит солист «Рондо» Александр Иванов, выглядящий неестественно «свежим» для своего возраста. Он, скорее, похож на модель из рекламы парфюма, нежели на рок-музыканта. Песня за песней – и музыкант, сверкая винирами, начинает раскрываться как полноценный персонаж спектакля. «Отношение каждого здравомыслящего человека к происходящему однозначно. Дай бог счастья и здоровья парням на передовой!» – произносит он и запевает что-то из своего репертуара. Фанатки Шамана начинают скучать, но тут артист воодушевляется и начинает «Тёмную ночь» – и весь зал поднимает телефоны со включёнными фонариками. Картинку госпиталя, который больше напоминает московскую поликлинику, сменяет фронтовая хроника времён Великой Отечественной, которую иногда «разбавляют» современные кадры.

SOTA

Завоевав доверие зала, «Рондо» плавно переходит к репертуару Трофима. Песня «Когда окончится война», по мнению солиста, сейчас получила новое прочтение. «Бог обещал простить нам всё сполна, когда окончится война» – звучит со сцены как будто индульгенция. Мол, делайте, что хотите — Бог простит.

«Победа будет за нами, друзья! За русский мир!» – кричит Иванов в микрофон. Он снимает кожанку, оставшись в футболке с z-нашивками. В таком виде он исполняет ещё одну песню Трофима – на этот раз «Стрекозу» о детях Донбасса, гибель которых (по его словам) якобы не хотят замечать международные правовые организации.

Казалось бы, после ударной доли патриотизма можно было бы завершить сие представление, но нет. «Рондо» сменяют стихи про то, что на нынешней войне защищают Родину-мать, а следом выходит Ирина Дубцова (слишком топорная ассоциация, не правда ли?). Женщина в белом балахоне с волнистыми волосами, словно молодая Пугачёва, выступает в дыму – только слова совершенно не те. В песню Дубцовой упакованы любимые нарративы пропаганды: аллея ангелов, своих не бросаем, божья матерь нас хранит, а нынешние военные идут воевать за родину по стопам дедов-победителей.

SOTA

Но авторы спектакля решили, что и этого недостаточно. Под конец они добавили в весь этот патриотический компот детский хор «Движения Первых», который исполнил «Прекрасное далёко». Довольно странно завершать таким спектакль, прославляющий войну. Но, с другой стороны, пока взрослые твёрдо уверены, что бог простит им все преступления, дети в белых толстовках молятся о том, чтобы будущее их пожалело.

После спектакля публика расходится во мнениях. По фойе ползают слухи, что Дубцовой вызывали скорую – и не один раз. Рядом подростки возмущаются, что Shaman спел всего лишь одну песню. Резидент «Тавриды» раздаёт флаеры и приглашает на выставку «Россия». Девушка вытирает слезы бумажным платочком. Вдохновлённые зрители спешат сфотографироваться с «гуманитаркой», а кто-то тщетно ожидает финального поклона от звёзд-хедлайнеров. Они на него так и не вышли.