Конец лета и начало осени в Москве знаменуются не только очередным усложнением жизни издательств и книжных магазинов, но и разнообразием книжных ярмарок: между предсентябрьским распродажами книг иноагентов и стартующей 6 сентября Московской книжной неделей встраивается в расписание Московская международная книжная ярмарка на ВНДХ. Мероприятие почтенное – проходит уже в 38-й раз. Корреспондент «Соты» помнит книжные ярмарки конца 1990-х и начала 2000-х годов, впечатлявшие масштабом: для крупных и региональных издательств выделялось несколько павильонов выставочного центра, в кассы выстраивались длинные очереди, а очередную иностранную литературную звезду окружали сотни поклонников… Теперь все скромнее и камернее, но от этого ярмарка, увы, не стала уютнее.

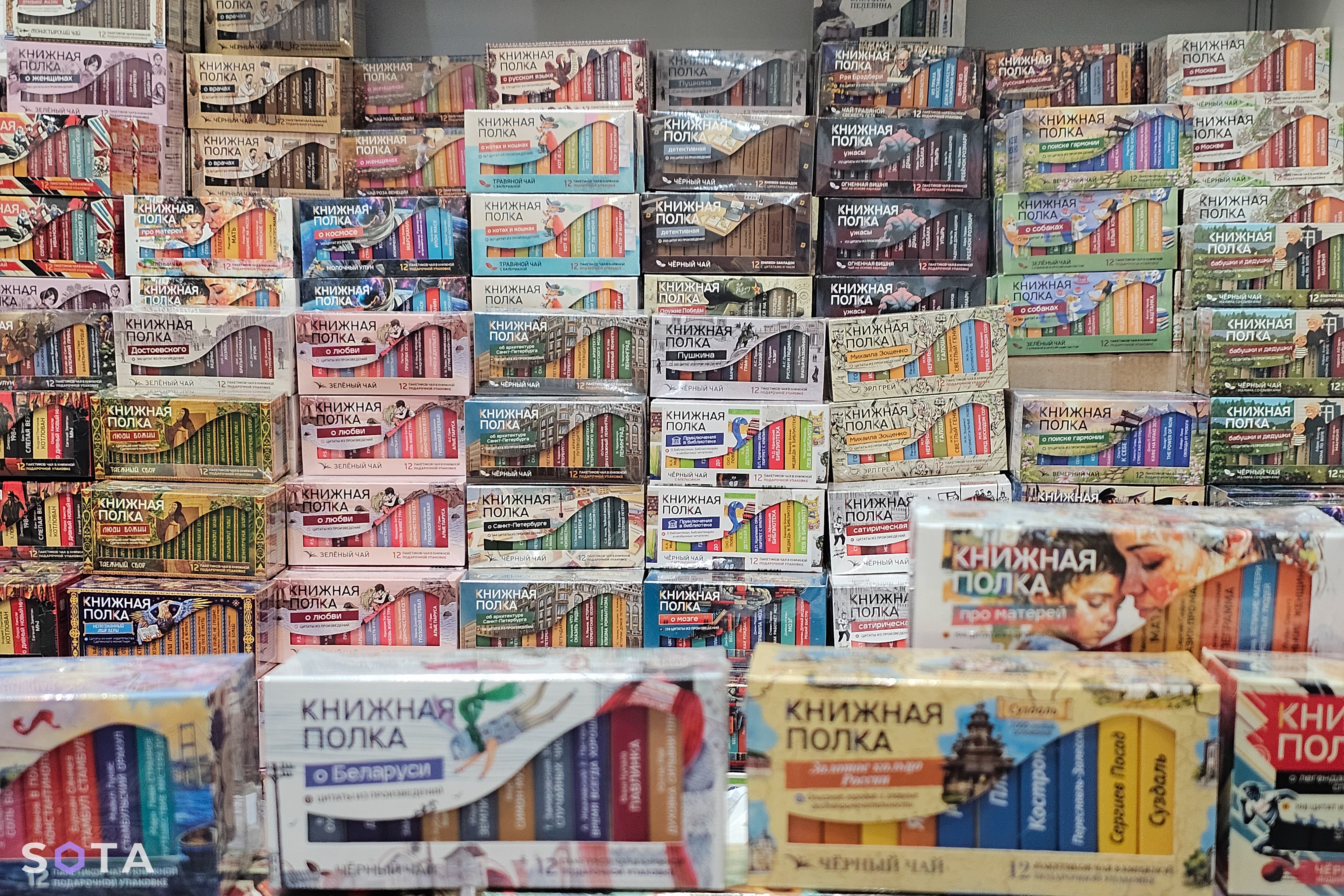

Московская книжная ярмарка проходит на ВДНХ с 3 по 7 сентября и традиционно занимает 57-й павильон – правда, когда-то он полностью отводился под книжные стенды, а теперь книгам выделили пару залов в помещении выставки «Россия – моя история», и символика придуманных епископом Тихоном Шевкуновым мультимедийных исторических парков явно преобладает над логотипами книжного фестиваля. Билеты на выставку стоят скромные 250 рублей, дешевле, чем на non/fiction, но это и неудивительно – скромнее и состав участников, и ассортимент. Здесь гораздо меньше региональных издательств, нет стендов книжных магазинов, а стенды крупных представителей книжного рынка меньше и размерами, и числом новинок (например, популярное у посетителей non/fiction издательство «Новое литературное обозрение» на ВДНХ ограничилось маленьким киоском). Это сыграло с ярмаркой недобрую шутку: большинство участников представлены примерно одинаково, внимание посетителей не перетягивают красиво оформленные книжные выставки и стенды крупных игроков издательской индустрии, поэтому в глаза сильнее бросается всяческая дичь, которая в другом месте казалась бы чем-то маргинальным, случайно затесавшимся среди ярких обложек современных романов и мировой классики.

Впрочем, про дичь позже. Сначала надо уточнить, что выставка, действительно, международная. Этот почетный статус ей в непростые с точки зрения геополитики времена помогают поддерживать издательства Беларуси, Ирана, Китая, Объединённых Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Северной Кореи, а главное – Индии, которая стала почетным гостем ММКЯ. Под знаком Индии прошла и церемония открытия ярмарки.

Поговорить о Ганди

Вернее, церемония прошла под знаком встречи Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, которые 1 сентября на саммите Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества целых пятьдесят минут: ехали вместе в машине и о чем-то разговаривали. Этот сюжет показался официальным спикерам настолько важным, что у зрителей невольно возникло ощущение, что именно в результате данной автомобильной поездки Индия и оказалась на ВДНХ со всеми своими книгами.

Сначала про судьбоносную встречу вспомнил спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой: по его версии, писатели и сценаристы уже начали сочинять романы и сценарии, посвященные загадке, что же делали Путин и Моди наедине почти час?

Впрочем, порассуждав об этой исторической тайне, Михаил Швыдкой неожиданно завершил выступление на куда менее позитивной ноте: он вспомнил, что древний индийский поэт Калидас говорил: «Хороший человек никогда не даст горю взять над собой верх», – а чтение книг делает людей хорошими и помогает пережить страдания, что актуально для сегодняшнего сложного мира. Не уточнив, какие страдания приходится переживать современным читателям, Швыдкой покинул сцену. Остальные участники тему страданий развивать не стали, а к русско-индийскому диалогу вновь вернул слушателей завершивший церемонию президент Российского книжного союза Сергей Степашин. Объяснив, что 40-минутная беседа Путина и Моди является «уникальным случаем в истории мировой дипломатии», Степашин предположил, что уж минут десять лидеры государств наверняка говорили о Махатме Ганди: как известно, после смерти Ганди Путину поговорить больше было не с кем, но теперь он, похоже, нашел достойного собеседника…

Степашин также посулил посетителям выставки встречи с Захаром Прилепиным, Евгением Водолазкиным, Александрой Марининой и Дарьей Донцовой и порадовался, что «у нас много замечательных писателей, и не все из них, к счастью, слиняли из нашей страны». Получилось, что как минимум четверо еще остались, что, безусловно, не могло не утешить тоскующих читателей. Затем глава книжного союза посетовал, что у индусов книги дешевеют, а у нас дорожают, и с тоской вспомнил книжные ярмарки 1980-х («нам бы сегодня такой застой»), выразив надежду, что года через два получится дойти до тех же цифр по количеству издательств и стран-участников, что и в последнее десятилетие СССР.

Описанием этой вдохновляющей перспективы церемония открытия выставки завершилась, и официальные гости переместились на центральный стенд, посвященный Индии, который украшали две большие матрешки, стилизованные под индусов. Журналисты прорывались к официальным представителям индийской стороны и российским чиновникам, остальные посетители радостно фотографировались с этническими матрешками. Дружба народов здесь выглядела куда убедительнее, чем на знаменитом фонтане, расположенном не так далеко от павильона.

Волшебные слова года

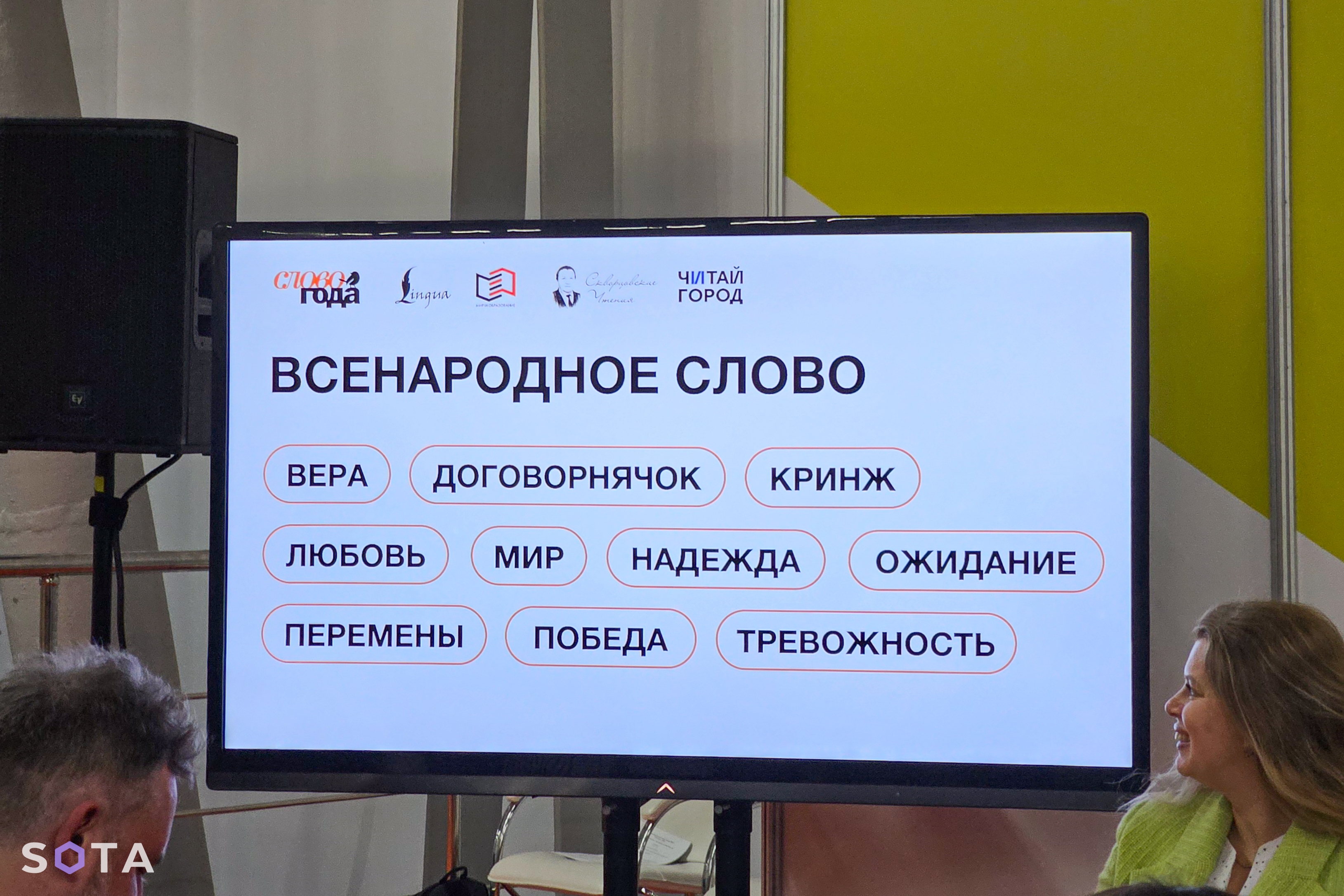

Еще до официальной церемонии открытия в литературной гостиной ярмарки состоялась другая церемония: открытая встреча рабочей группы экспертов проекта «Слово года», объявивших топ-40 номинантов на звание этих самых ключевых слов 2025 года. Группа экспертов оказалась очень пестрой – от главного редактора сайта Parents.ru Марины Великановой до руководителя направления «ВКонтакте» Андрея Мурашева, но самыми суровыми казались заведующая кафедрой медиаобеспечения государственных интересов и национальной безопасности РАНХиГС Лидия Малыгина и директор исследовательского центра «Космическая экономика и политика» Валентин Уваров.

Еще страннее, впрочем, оказался сам список главных слов года, претендующих на включение в новую версию словаря русского языка: он словно демонстрировал несколько шизофренический разброс интересов и ожиданий российского общества. В списке дважды (в разделах «гуманитарная сфера» и «всенародное слово») оказалась слово «Победа», что на встрече деликатно объяснили 80-летней годовщиной Великой Отечественной Войны, но в пресс-релизе не постеснялись соотнести с войной в Украине. По мнению редактора радио «Культура» Юрия Ильчинского, слово «Победа» «широко используется при освещении хода СВО, ежедневно оно звучит в сочетании со словами «трудная», «славная», «убедительная».

Видимо, используется слово уже так долго, что жителей страны стал нервировать растянутый во времени характер этой убедительной победы, поэтому в список попали также слова «тревожность», «ожидания», «переговоры» («Это наше все, без комментариев, вы понимаете» – не сдержали эмоций участники встречи), «договорнячок», «перемены» и «мир». Впрочем, как и слова «цензура», «кибербезопасность», «DDOS-атака», «национальный мессенджер». За заявленную «тревожность» отвечали также «БПЛА» и «план «Ковер». Последнее на встрече комментировать не стали, а про предпоследнее Валентин Уваров объяснили, что интерес общественности к беспилотным летательным аппаратам связан с их разнообразным использованием во всех сферах жизни. Да, разумеется, мы так и подумали.

Уваров также рассказал, что предлагал включить в список слов года имя собственное, вернее, фамилию нового руководителя Роскосмоса Дмитрия Баканова, который за несколько месяцев сформулировал основные задачи новой отечественной космической программы и подарил надежду, что «наш космос реально двинется» и станет составной частью экономики. Однако в финальном списке Баканова почему-то не оказалось – он проиграл «цифровому рублю», «ИИ» и «промпту». Зато в списке остались «бомбардиро крокодило», «окак», «токсик», «слоняра» и «лабубу».

После оглашения всего списка стало ясно, что самое актуальное слово в нем – кажется, все-таки «кринж».

Сталина на них нет

Слово «кринж» вполне годилось и для описания самой выставки. Как еще описать пространство, где напротив друг друга уютно расположились стенды издательств «Комсомольской правды» (календари с Путиным, записки военкоров и веселая растяжка с «книжным маньяком», который, распахнув пальто, демонстрирует не только трусы в цветочек, но и книгу «Главные символы великой страны») и «Черная сотня» (которое, впрочем, тематикой изданий уже не так сильно отличалась от соседа)?

Слово «Победа» тоже отражало дух мероприятия: тема Великой Отечественной и победы в ней так или иначе проявлялась на каждом втором стенде и в трети мероприятий. Проект «Защитники Отечества», серия презентаций книг «Детям о войне», презентация книги «Победа вне стенограмм», презентация книги «10 000 фактов о Великой Отечественной Войне», издательский проект «Летопись победы», презентация фотоальбома «Парад Победы 1945» и еще много похожего.

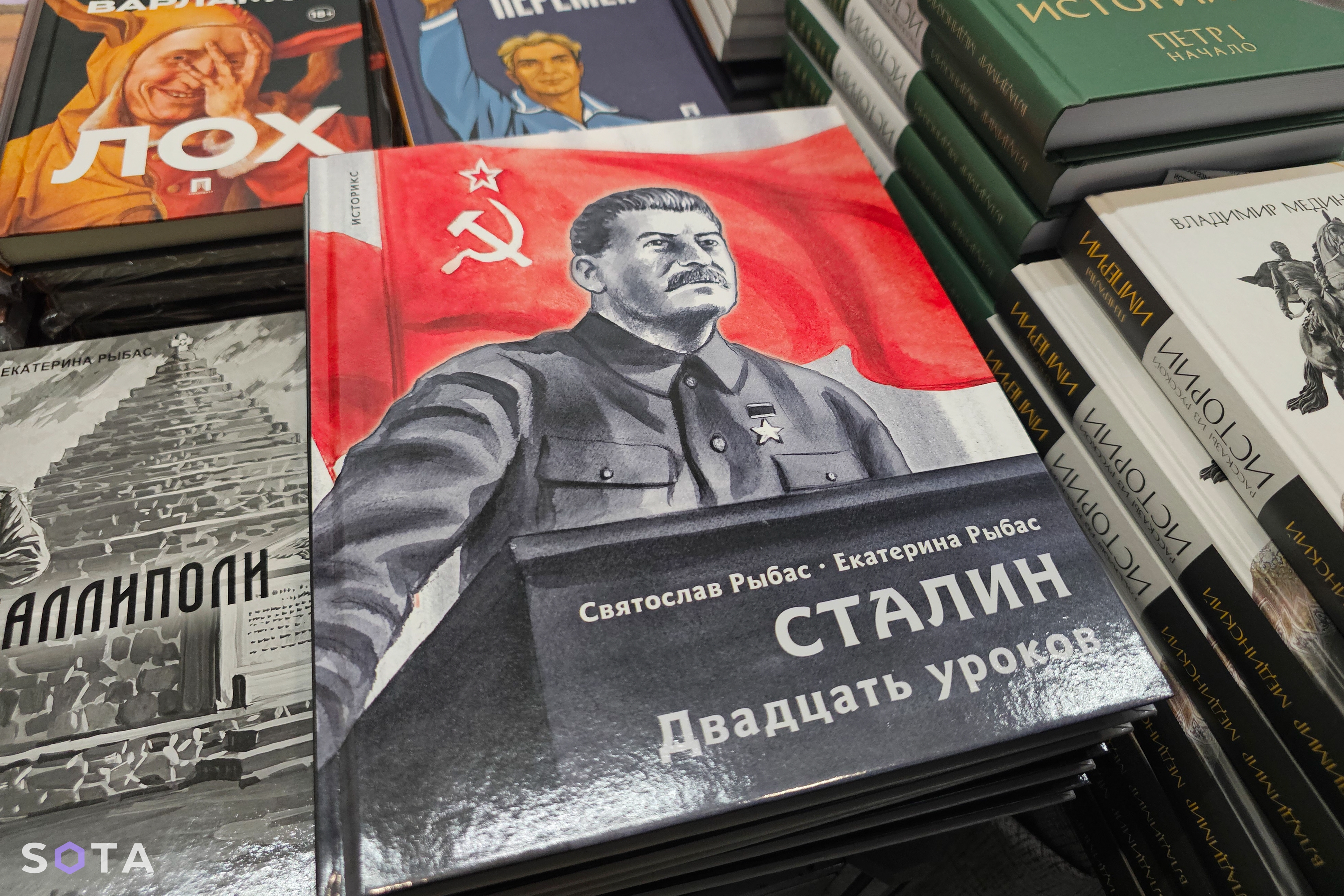

Видимо, вслед за Победой на книжные стенды дотянулась и тень Иосифа Виссарионовича – посвященные ему взрослые и детские издания прямо-таки лезли на глаза на каждом шагу. Издания, надо признать, оказались разными: кто-то из авторов-историков подчеркивал, что всего лишь хотел как можно объективнее представить документы из сталинского архива, связанные с особенностями деятельности «управляющего диктатора», кто-то даже и негативно оценивал сталинскую политику, но нашлись и вдохновляющие комиксы «Сталин. Двадцать уроков», очень позитивно повествующие о достижениях великого вождя…

Тревожиться о том, чем будут вдохновлять читателей через год, когда 80-летний юбилей Победы останется позади, тоже не пришлось: разумеется, на книжной ярмарке нашлось достаточно литературы, посвященной войне текущей. Как ни пытался уже порядком уставший от Z-поэзии и соответствующей прозы корреспондент «Соты» избежать встречи с ужасным, ему не удалось проскочить мимо презентации книги «История СВО в шевронах», которую автор-составитель – пропагандист Александр Малькевич (известный деятельностью по распространению российских информационных каналов на оккупированных территориях Украины) – описывал в выражениях «воистину революционный проект» и «потрясающий научно-популярный труд».

Шевроны оказались подлинной летописью войны, они отображали и разнообразие участвовавших в войне подразделений, и географию участников войны, и их идеологические взгляды, и даже особенности чувства юмора (например, шеврон «Рупор Мордора» появился, по словам Малькевича, потому что «мы знаем все эти негативные пассы про орков и Мордор, которые в наш адрес идут, мы вышучиваем через шевроны и эту культуру развиваем и продвигаем»). Пробиравшийся мимо площадки с презентацией корреспондент «Соты» зацепился за неожиданную информацию, что шевроны с белорусской символикой напоминают: «бойцы из Республики Беларусь на СВО есть». Эта новость тянула на сенсацию, так что пришлось отправиться к стенду издательства «Проспект» и познакомиться с шевронами внимательнее: оказалось, речь все-таки идет о волонтерах и соответствующем шевроне «Зубр».

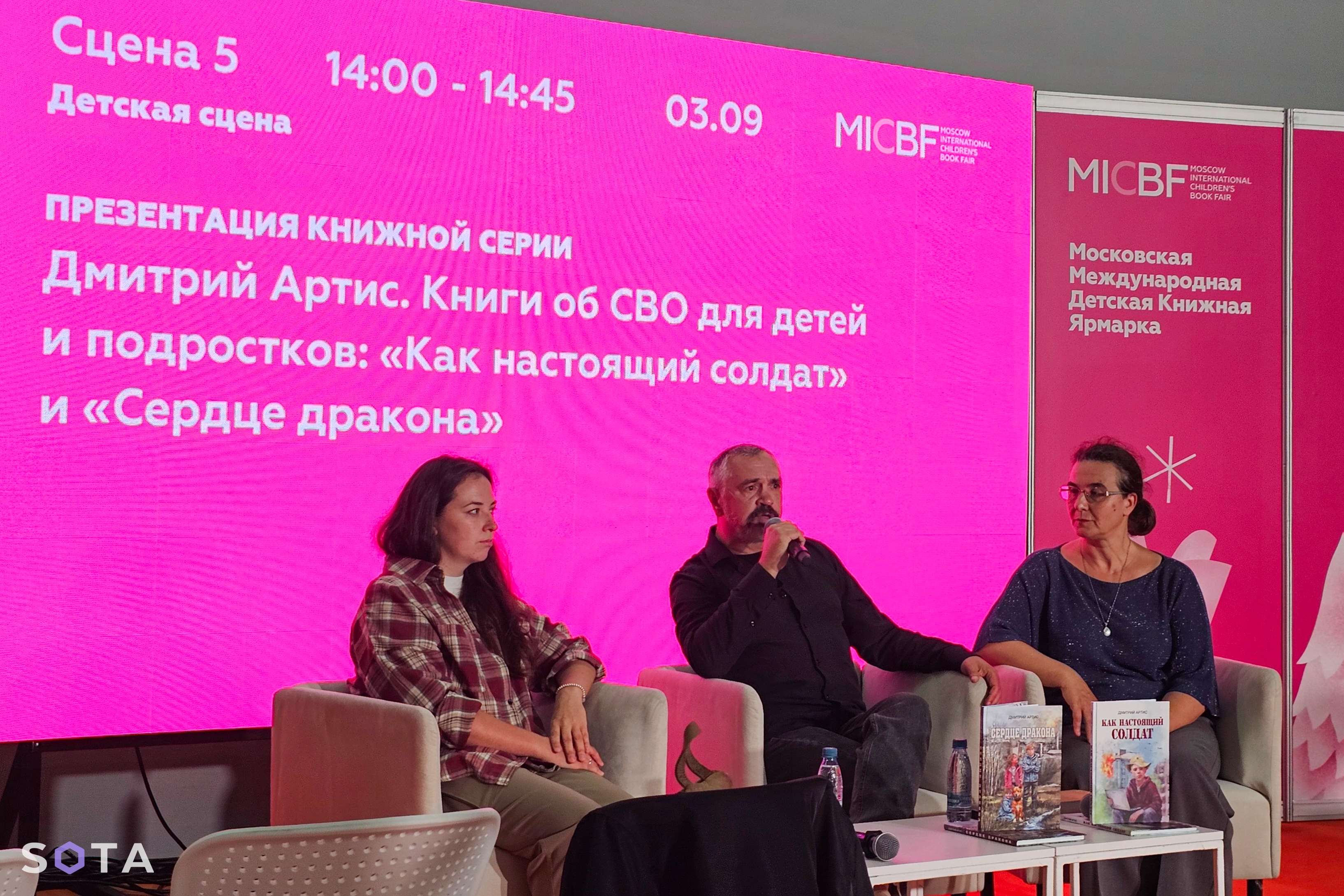

Новое потрясение ожидало корреспондента на Детской сцене ярмарки, где ветеран войны с Украиной Дмитрий Артис презентовал детские книжки, посвященные войне: «Как настоящий солдат» и «Сердце дракона». Писатель кратко рассказал о себе, подчеркнув, что «родился, как и положено, у папы и мамы, а не как принято в некоторых цивилизованных странах», а в «2022 году, когда случилось то, что должно было случиться уже давно, ушел добровольцем на фронт». Вернувшись из-за полученных ранений, писатель задумался, что детям недостаточно рассказывают о происходящих событиях. Начав с детской раскраски об участниках боевых действий, Артис перешел к более серьезной детской литературе, объясняющей детям, «куда им нужно стремиться в сегодняшнем мире».

Впрочем, рассказ самого Артиса, напиравшего на желание описать, что чувствуют дети с прифронтовых территорий и линии фронта, звучал еще относительно спокойно – пока к беседе не подключилась редактор издательства «Яуза» Ольга Еремина. Педагог-методист и мама троих детей возмущенно поведала публике, что, «когда началась СВО, детские писатели нашей страны выступили единым фронтом: большинство из них подписали письмо, в котором было сказано, что они не хотят и не будут писать о том, что происходит на фронте». В этом позорном, по мнению Ереминой, списке оказались почти все самые известные на тот момент детские авторы, многие из которых сегодня здесь, на ярмарке. «Они все замолчали, принципиально, и на протяжении практически полутора лет в этой теме царила гробовая тишина», – пожаловалась Еремина. Но «когда на фронте выпадает какой-то участок, не может защищаться, на это место заступает кто-то другой, и вот на место выпавших таким образом детских писателей заступил Дмитрий Артис», грудью закрыв амбразуру.

Корреспондент «Соты» тихо порадовался, что детские писатели оказались достойными своей профессии людьми, и тут его ждало еще одно приятное открытие, потому что Еремина продолжала возмущаться: «Надо понимать, что в московских школах учителям неофициально запрещено – мы все об этом знаем – говорить об СВО с детьми вообще, запрещено упоминать эту тему. Я считаю, что на уровне Москвы, на уровне политработы, говоря старинным языком, это серьезное преступление против детства».

Было немного странно, что редактор не задалась вопросом: в чем причина такого странного единодушия представителей детской литературы и сферы столичного образования? Но, судя по суровой интонации Ольги Ереминой, ответ у нее имелся и заключался в чем-то вроде «Сталина на этих врагов народа нет».

После такой бодрой презентации детской литературы уже трудно было переключиться на невинные мастер-классы «Свеча петушок-золотой гребешок», «Шитье мягкой игрушки «Котик» и «Создай своего паучулика»: стало мерещиться, что и программу детской книжной ярмарки разрабатывали какие-то враги, совершающие преступления против детства.

Но не нужно думать, что в первый день работы книжной ярмарки все было исключительно официозно и сурово. Нашлось в пространстве ММКЯ место и творцам новых миров, хоть и не попавшим на книжные стенды, но активно пробивающим путь к читателю. Один из таких творцов – Евгений Смаилов – отлавливал читателей прямо в проходе между стеллажами и вручал листовку со ссылкой на сайт своей книги «Наследие разума», которую можно скачать совершенно бесплатно. Произведение это, как не поленился выяснить корреспондент «Соты», желая немного отвлечься от сводок с исторических и современных фронтов, посвящено теме сугубо мирной: тому, как «в далёкой галактике, где звёзды сияют очень ярко», самозарождаются и живут себе люди Адель и Еуриэль (интерес к истории был утрачен где-то главе на шестой, посвященной приготовлению героями очередного обеда).

Другой фантаст, Сергей Козик, пошел дальше и раскидал по всем найденным на выставке стульям листовки с рассказом о серии книг «Новеллы о касте блуждающих во времени». Читателям было обещано, что это окажется «новая классическая фантастика», а также «ужасы, приключения, эротика». Корреспондент, конечно, не мог устоять и, развернув буклет, огорченно выяснил: кровавая оргия в марсианском аду пока еще не написана, а только ищет инвесторов. Но все же в буклете имелись описания некоторых новелл, которые обретут литературную жизнь, как только кто-то за них захочет заплатить. Особенно впечатлил синопсис «педагогической новеллы» «Один в школе», где юный сторож советской школы Петя увидел в темных коридорах ночного здания «черные фантомы». «Жуть обуяла юношу, но на выручку приходят ОНИ (!)» – радовал анонс будущих читателей, намекая, возможно, что Петю ждет встреча с санитарами.

Фраза «жуть обуяла юношу» показалась вполне годной и для описания чувств корреспондента «Соты» после встречи с некоторыми представленными на книжной ярмарке изданиями и проектами. Зато он точно понял, что в выборе слова года еще охотнее проголосует за «тревожность». Хотя «тревожность» – это, пожалуй, слишком мягкое слово для нынешних чувств читателей.