Какие ассоциации у большинства из нас связаны с фамилией художника Бориса Кустодиева? Бодипозитивная обнаженная красавица и столь же позитивная во всех смыслах, но одетая купчиха за самоваром? Шаляпин в роскошной шубе на фоне красочных зимних праздников?

visit-city.art

Выставка Бориса Кустодиева, открывшаяся в Третьяковской галерее, позволяет понять, что все эти работы не очень связаны с реальностью, в которой жил художник. А еще – узнать о других гранях творчества Кустодиева, которые не ограничиваются изображением ярморочно-купеческого лубка.

«Где ты, Русь?! Куда все подевалось?! Где частушки, рушники, кокошники? Где хлебосольство, удаль и размах?! Где самовар, иконы, подвижники, юродивые?! Где стерлядь, карпы, мед, зернистая икра?! Где обыкновенные лошади, черт побери?! Где целомудренная стыдливость чувств?!...» Голову ломают: «Где ты, Русь?! Куда девалась?! Кто тебя обезобразил?!» Кто, кто... Известно кто... И нечего тут голову ломать...»

Этот экспрессивный монолог из «Заповедника» Сергея Довлатова вспоминается, когда приходишь на выставку Бориса Кустодиева в Третьяковской галерее. Хотя про «целомудренную стыдливость чувств» – наверное, не совсем к автору обнаженной «Красавицы» и «Русской Венеры». Но и эти работы, которые на современном языке можно было бы назвать объективацией женского тела, а сто лет назад называли гимном красоте русской женщины, воспринимаются иначе, если знать историю и обстоятельства их создания.

Фото: SOTA

Выставка открылась 30 апреля в Инженерном корпусе Третьяковки в Лаврушинском переулке (не спутайте с огромным новым зданием!) и продлится до 28 сентября. Два этажа Инженерного корпуса кажутся довольно тесными в сравнении с Новым корпусом на Кадашевской набережной и Новой Третьяковкой на Крымском валу, где сейчас проходит очередная выставка к Дню Победы. Но, возможно, выбор помещения определялся размером картин – среди наследия Кустодиева, действительно, нет огромных полотен, так что можно и в Инженерном корпусе худо-бедно развернуться.

Фото: SOTA

Выставка состоит из нескольких тематических зон, и ключевое здесь именно «тематические»: работы размещены не в хронологическом порядке, а по сюжетам. С одной стороны, это немного маскирует парадоксальность главных работ художника, с другой стороны, позволяет акцентировать внимание на менее известных публике сторонах его творчества.

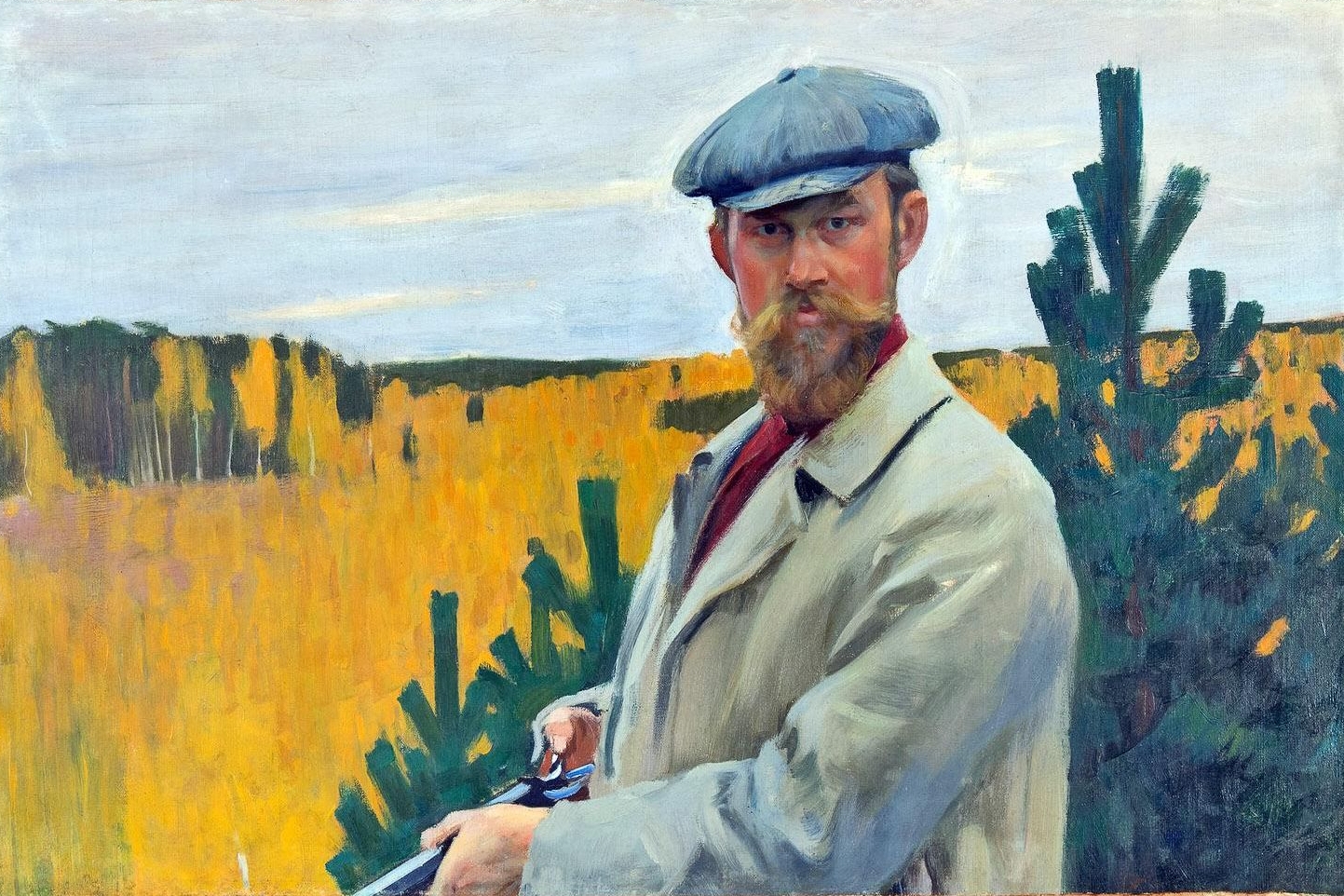

Начинается все с залов «Семья», где разместились портреты родственников и автопортреты самого живописца разных лет, а также пейзажи усадьбы «Терем», которую Борис Кустодиев приобрел в Костромской области в 1905 году и куда с семьей выбирался на летний отдых счастливые десять лет (рассчитывал на большее, но не вышло). Может быть, выносить на первый план «семейные ценности» теперь полагается по идеологическим установкам, но здесь данный ход вполне оправдан: семейные портреты в пейзажах семейной усадьбы, действительно, передают безмятежную атмосферу раннего периода творчества Кустодиева, да и дети его представлены в разных возрастах и образах. Дочь Ирина, например, здесь и скульптурный младенец, и трехлетка с экзотической японской куклой в мастерской отца в «Тереме», и энергичная девушка в модном платье – но еще не всем очевидно, что она же стала моделью для расположенной в другом зале обнаженной «Русской Венеры»… Дети и куклы, дети и цветы, сирень у дома, дети с собаки – время, когда все было хорошо и сам художник мог кататься верхом, как на одном из автопортретов.

Фото: SOTA

– А он сам совсем не такой, как его барышни, – переговариваются проходящие мимо посетители.

– Так весь фокус в том, что он вот такой сухощавый…

А еще здесь портрет брата Михаила (доживет в СССР до 1942 года, будет осужден по невнятному обвинению в пропаганде против советской власти, расстрелян, но об этом информации на выставке не ищите).

И жена Ирина, которая на портретах предстает то счастливой матерью семейства среди цветов и детей, то печальной – после смерти младшего сына от менингита. И на позднем портрете 1920 года – в меру измученной, хотя ее мужу предстояло еще семь лет тяжелой болезни (а потом Ирина умрет от голода в блокадном Ленинграде, но об этом тоже лучше не думать, глядя на светлое «Утро» и радостную «Сирень»).

Фото: SOTA

Портретами семьи эта грань творчества Бориса Кустодиева не исчерпывается – несколько залов второго этажа занимают портреты его известных современников. Кустодиев-портретист, вроде бы, ничего нового не внес в этот жанр – работал в русле заложенного Репиным реализма, чем-то напоминал Серова в умении передать характер персонажа. Портреты вполне себе «салонные»: все те же шубы, только в них уже не купчихи и не Шаляпин. И все же эта часть выставки удивляет и завораживает – в лицах людей есть что-то ценнее шуб и платьев, будь то хоть кротко глядящая с портрета кузина Кустодиева Мария Плотникова, хоть демонстрирующий жизненный успех скульптор Золотаревский, хоть серьезный архитектор Щусев.

Фото: SOTA

Захватывает и графика – например, вглядывающаяся в зрителей выразительными глазами сестра жены Зоя Розе, для выразительных черт которой хватило белил, угля и сангины. Этюд Шаляпина с непременным роскошным воротником шубы, впрочем, здесь тоже есть. А в самом дальнем углу, в неудобном закутке, стыдливо запрятан эскиз работы «Церковный парад лейб-гвардии Финляндского полка» с Николаем II и цесаревичем Алексеем на переднем плане – быть может, неприятное напоминание о том, что саму работу не привезли из «Эрмитажа»?

Небольшой зал отведен театральному искусству – Кустодиев оформлял разные спектакли, но основной акцент сделан на постановке «Блоха» Евгения Замятина по рассказу Лескова «О тульском косом Левше и о стальной блохе»: художник помог оформить две версии спектакля, для Второй студии МХАТа и БДТ.

Фото: SOTA

Но будем честными: зал с эскизами к «Блохе» (хоть они и выставляются в полном комплекте впервые, и презентуются как вершина театрально-декорационного наследия Кустодиева) почти пуст. Не за тем сюда приходит публика. Ее притягивает центральная часть экспозиции, названная (с легкого пера того же Евгения Замятина) «Страна Кустодия».

Этот вымышленно-утопический мир массово растиражирован и всем знаком: там солнечная снежная зима с масленичными гуляниями и тройками с бубенцами сменяется цветущим летом с радугами и крестными ходами (да, представьте, когда-то и то и другое могло появиться на одном полотне). Там пестрели воздушные шары, румянились баранки, блестели самовары, торговали купцы, пили чай разряженные купчихи, щеголял в дорогой шубе Шаляпин, а русские красавицы, не изнурявшие себя диетами, без стеснения разоблачались на атласных одеялах и парились в настоящей русской бане. И все это было ярким, радостным, аппетитным, сияющим – для многих идеальная Россия прошлого, в которую хочется сбежать от всех невзгод настоящего…

…как, собственно, и делал художник.

Фото: SOTA

Публика, которая решит не вчитываться в детали биографии Кустодиева и не вникать в даты на табличках к картинам, может пройти мимо самого главного.

Во-первых, все эти яркие, чересчур даже полные жизни в ее телесной составляющей работы писал уже тяжело больной, частично парализованный человек.

Борис Кустодиев рано, уже в 30 лет, начал болеть, и болезнь постоянно прогрессировала, мучили боли в руке, шее, спине. Изначальный диагноз – туберкулез позвоночника, из-за которого художник некоторое время носил корсет, не подтвердился, сменившись на опухоль спинного мозга. Еще до революции художник лечился в Швейцарии, потом в 1913 году оперировался в Берлине, а в 1916 году, во время повторной операции, уже в России, жене предложили решать, что сохранить больному – подвижность рук или ног… Конечно, она выбрала руки: как без них художнику? И остаток жизни Кустодиеву пришлось провести в инвалидном кресле.

Фото: SOTA

Удивительно или нет, но именно в этот период – между рискованными операциями и попытками восстановления, во время Первой мировой войны, между Швейцарией, Берлином и революционным Петроградом – и появились те самые знаменитые работы Кустодиева, по которым мы теперь представляем себе почти лубочную, канувшую в лету «идеальную» дореволюционную Россию, полусказочную декорацию для пьес Александра Островского и романов Ивана Шмелева (написанных, впрочем, в эмиграции и тоже реконструирующих Россию несуществующую).

Фото: SOTA

Пышнотелая «Красавица» – это еще 1915 год, «Московский трактир» и «Масленица» с тройкой – тяжелый для художника 1916, «Вербный торг у Спасских ворот» с пестрыми воздушными шарами – тяжелый для всех 1917 год, «Елочный торг» и хрестоматийная «Купчиха за чаем» – 1918. А знаменитый Шаляпин в шубе на фоне масленичных балаганов – это вообще 1920-1922 годы, когда никаких балаганов уже и в помине не было, шубу (по всей видимости, национализированную, с чужого плеча) певец получил, по легенде, в качестве платы за выступление вместо муки, а Кустодиев писал масштабный портрет полулежа – вставать он уже не мог. Но все это осталось где-то за пределами полотна – похоже, в умении уходить от дурной реальности в мир красочных фантазий Борису Кустодиеву не было равных.

Фото: SOTA

Символом двойственности его работ может считаться «Русская Венера»: реплика «Афродиты» Ботичелли, рожденная не из пены морской, а из банного пара (уточним, что у этой картины есть несколько вариаций в разных техниках, на выставке же представлена самая известная и масштабная версия из Нижегородского художественного музея). Это тоже Ирина Кустодиева, девочка с японской куклой из соседнего зала, хотя маленькая Ирина имеется и поближе – буквально на обратной стороне холста «двойного» полотна. На другой стороне (может быть, ее и следует считать лицевой, так как эта часть была написана раньше, в благополучном 1906 году?) представлено за чаем «На террасе» все художественное семейство с малолетними детьми, няней и родней. А вот в тяжелом 1926 году лишнего холста большого размера не нашлось, пришлось для нового замысла использовать старую картину. Позировать Ирине приходилось с линейкой (банный веник нашли уже под конец работы), сын художника взбивал для несуществующей бани пену в тазу, а сам художник мог писать уже по несколько часов в день, больше ему нельзя было находиться в сидячем положении. И жить оставалось чуть больше года.

Фото: SOTA

В статьях, посвященных Борису Кустодиеву, постоянно подчеркивается, как он преданно любил все русское, вот этот самый «русский дух», запечатленный на полотнах, как ни в коем случае не хотел покидать Россию в тяжелые 1920-е, когда уезжали в эмиграцию его друзья… Но вообще-то уезжать именно ему было необходимо: Кустодиеву требовалась очередная операция в Германии, и уезжать он даже в конце концов собрался, получив разрешение на поездку и деньги на лечение, вот только все это пришло слишком поздно – в марте 1927 года, а в мае художник умер.

Уехал бы раньше – может быть, прожил бы подольше и успел бы в эмиграции создать еще много мифов о «прекрасной России прошлого»? Трудно сказать наверняка.

Фото: SOTA

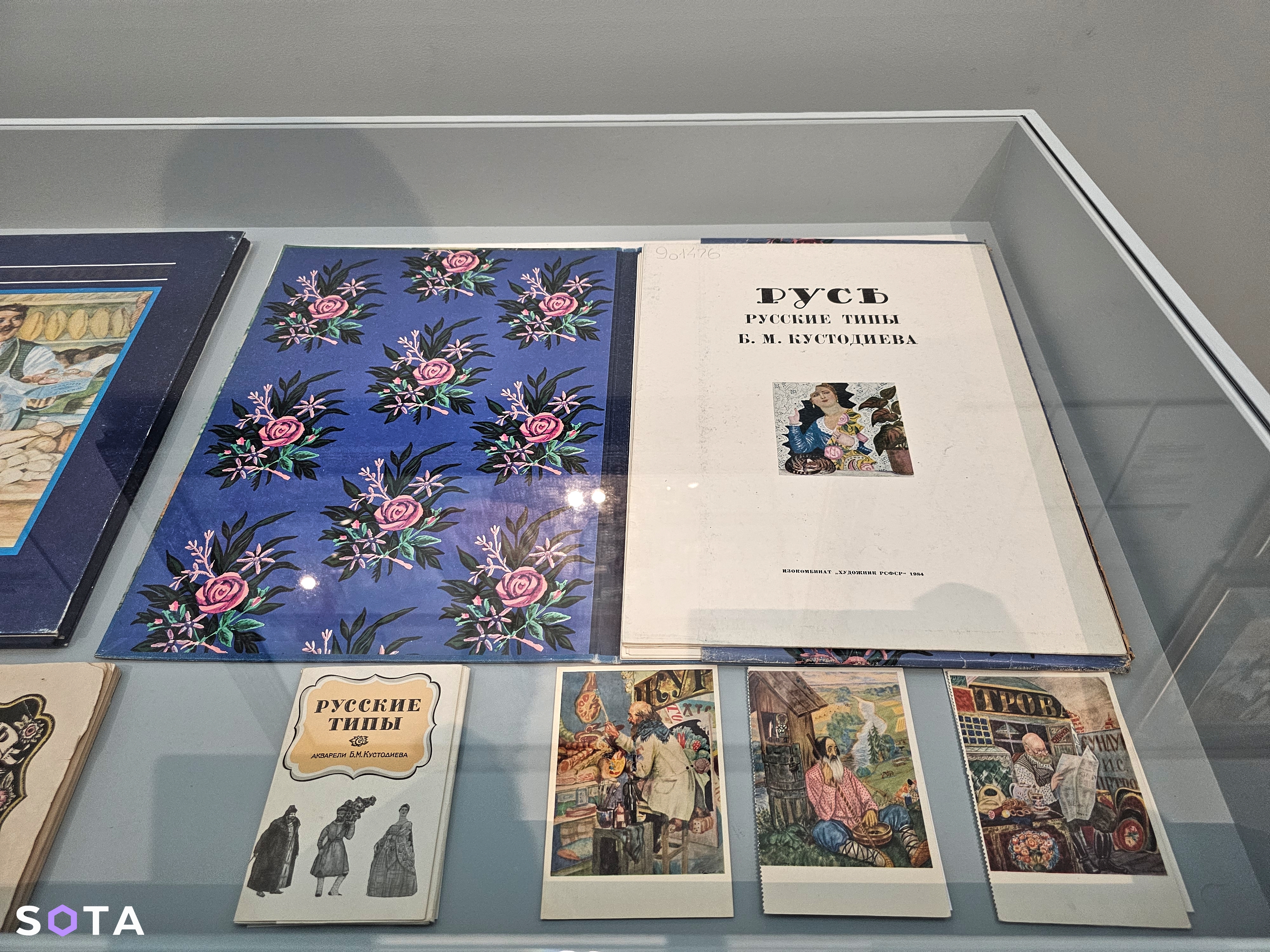

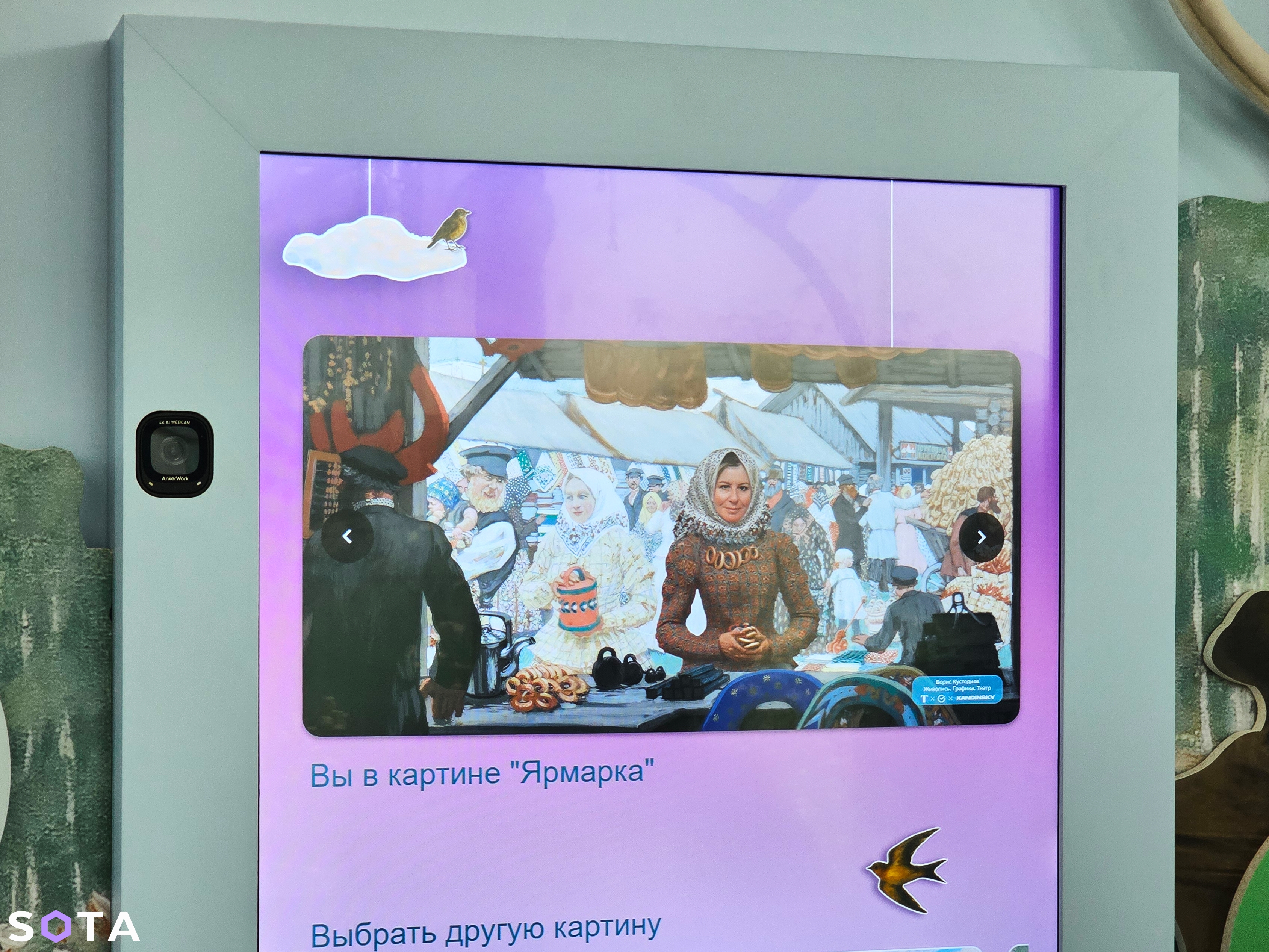

На этой выставке, как и на других ретроспективных выставках Третьяковки, посетителей пытаются развлечь интерактивом от Сбербанка: «собирательный образ» купчихи на экране вашего смартфона рассказывает о картинах с помощью qr-кодов и предлагает пройти тест «какая вы кустодиевская купчиха». А в вестибюле развлечение от нейросети Kandinsky, которая вставляет ваше изображение в знаменитые полотна: почувствуйте себя внутри страны Кустодии! Словом, все современные технологии использованы, чтобы еще как-нибудь дополнить уже однажды сильно «дополненную» художником реальность

Фото: SOTA

Все это мило и забавно, но не дает покоя один вопрос: а где же картина 1920 года «Большевик», которая вообще-то хранится в Третьяковке и легко могла перебраться на выставку? То самое жутковатое полотно, где над сказочными заснеженными улицами и церковными куполами шагает гигантская фигура с красным флагом, закрывающим небо?

Отчего-то этому полотну, посвященному скорее тревожному настоящему, чем нереальному прошлому, на выставке не нашлось места. Может быть, не вписалось в концепцию…